خاص: حاورتها- سماح عادل

“رغد السهيل” هي “رغد غالب علي السهيل” كاتبة عراقية، من مواليد بغداد- العراق، حاصلة على: ( البكالوريوس في الأحياء المجهرية- كلية العلوم- جامعة الكويت 1989- الماجستير في الأحياء المجهرية تخصص علم الفيروسات والمناعة- كلية الطب- الجامعة المستنصرية- بغداد 1993– الدكتوراة في علم المناعة- كلية العلوم- جامعة بغداد- 2003)

وهي باحث علمي في الهيئة العامة للزراعة والأسماك في الكويت عام 1989، وعضو هيئة تدريسية بدرجة أستاذ في قسم علوم الحياة/ كلية العلوم/ جامعة بغداد، وعضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، وعضو جمعية الميكروبيولوجين العراقية، و عضو جمعية الثقافة للجميع- منظمة ثقافية.

أصدرت:

1- ضحكة الخاتون- مجموعة قصصية – 2011- دمشق- سوريا.

2- سايكو بغداد- مجموعة قصصية- 2013 – القاهرة.

3- أحببت حمارا- رواية- 2015 – لبنان.

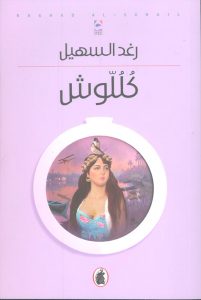

4- كللوش- مجموعة قصصية- وصلت للقائمة الطويلة في مسابقة الملتقى.

إلى الحوار:

(كتابات) متى بدأ شغفك بالكتابة وكيف تطور؟

- بالتأكيد الأمر يعود للطفولة، لعبت المدرسة دورا مهما، كنت أحب درس الإنشاء، وكانت المعلمة تسمح لي بالكتابة كيفما أشاء دون إتباع الأفكار التي تعرضها على الطالبات، وكنت استأذنها بأنني سأكتب شيئا مختلفا، كما أن وجود المكتبة في المدرسة وواجب الإعارة منها ومن ثم تلخيص ما قرأناه ساعد على تعودي على القراءة.

كما لعب الجو العام في البيت دوره فالوالد كان يقرأ باستمرار ويحثنا على قراءة كتب التراث بالتحديد.. تطور الأمر لمحاولات كتابية في مرحلة الإعدادية وتشجيع الأهل لكن مع اختيار تخصصي العلمي بدأت اعتبر الأمر مجرد هواية ولم أمنحه الكثير من الاهتمام حينها، رغم أنني كنت طالبة في جامعة الكويت وأواظب على حضور الندوات والأمسيات الأدبية وأنشر بعض القصص في مجلة “آفاق” الجامعية، لكنني كنت أنظر للأمر بتحفظ شديد فما عساني أن أضيف للأدب وأنا أقرأ للكبار، لذا ظل الأمر مجرد شغف.

لم أخطط يوما أن أنشر كتابا أدبيا حقيقة، لكن يبدو أنه لا مفر من القدر المرسوم لنا، لأجدني أتفرغ أكثر للعالم الذي أهواه بعد تحقيق كياني العلمي، ومع انخراطي بين الأصدقاء من الأدباء في بغداد وجدت تشجيعا منهم للنشر خصوصا الأستاذ الروائي “حنون مجيد” أطال الله عمره فهو الذي حثني على إصدار مجموعتي القصصية الأولى (ضحكة الخاتون)، رغم إنني كنت أتهيب دخول هذا المضمار الصعب، وهكذا وجدت نفسي في ورطة فما أن تبدأ لن تتوقف، وإنها ورطة فعلا لأنها مسؤولية كبيرة..

(كتابات) رغم أن تخصصك في مجال بعيد عن الكتابة إلا أنك أصبحت كاتبة للقصة والرواية كيف ذلك؟

- ليس في الأمر غرابة مطلقا، ذاك تخصص علمي يوفر لي العمل، فالكاتب ليس موظفا عند أحد، ولعل هذا الأمر يمنحني الحرية الكاملة لأكتب كما أشاء دون قيد من أحد، كما أن عالم الأدب والعلم يتقاطعان في نقطة الخيال، فالعلم يسير من فرضية خيالية يحاول البرهنة على وجودها في الواقع العلمي، والأدب يسير بالاتجاه المعاكس من الواقع الذي نعيشه ويحمل صاحبه ليحلق لعالم الخيال، وهناك الكثير ممن امتلك المقدرة على التحرك في الجانبين، ولا أحتاج لذكر أمثلة من عظماء الكتاب الذين كانوا من أصحاب التخصصات العلمية وأثبتوا جدارتهم وقدرتهم في عالم الأدب، ف”تشيخوف” نفسه كان طبيبا، و”آلان روب غريية” كان خريج بيولوجي، و”يوسف إدريس” كان طبيبا، الأمثلة لا تعد ولا تحصى، فالأدب ليس مهنة قدر ما هو إحساس ومقدرة يمكن لصاحبه أن يصقلها بنفسه عبر القراءة فحسب..

(كتابات) في رواية (أحببت حمارا) لم اخترت القالب الغرائبي، وهل سعيت إلى التجديد في شكل السرد؟.

- حياتنا كلها غرائب، نحن نعيش وسط عالم من الغرائب والفانتازيا حتى أنه ليس هناك حد فاصل بين الواقع والخيال، فما يعيشه العراق خصوصا والوطن العربي عموما من فواجع ومآسي كلها ضرب من الخيال، فما عسى أن يكتب الكاتب، إنها مهمة صعبة، والتحدي كبير، نحتاج لعوالم جديدة ليشعر القارئ بحجم وفظاعة ما نعيشه من مآسي، لأننا تعودنا على المأساة لدرجة لم تعد تثير فينا الحس ببشاعتها، ومسألة التعود على هذا الواقع أمر خطير جدا، فالتعود عليها يخلق السلبية واللامبالاة والكثير من الأمراض النفسية والاجتماعية، نحتاج دائما أن نذكر القارئ أن ما يحدث أمر غير طبيعي.

أما التجديد في الشكل نعم، أحاول هذا دائما، وأتعمد التجريب كثيرا، لم تعد الرواية مجرد حكاية نمطية كلاسيكية نحن نعيش عصر ما بعد الحداثة، ولابد للسرد أن يشبه العصر الذي نكتب فيه.. ولكل كاتب الحرية بأسلوبه وطريقته بالتأكيد.

(كتابات) في رواية (أحببت حمارا) لما اخترت الحمار كحيوان، وهل حمار “توفيق الحكيم” و”عزيز نيسين” ورواية “الحمار الذهبي” الشهيرة.. ونتاج كتاب آخرون أثر على اختيارك هذا؟

- في الحقيقة اختيار الحمار جاء بالصدفة، والرواية يعود أصلها لقصة قصيرة كتبتها في مجموعتي القصصية الثانية (سايكو بغداد) التي صدرت من دار الأدهم في القاهرة 2013 كان عنوان القصة (أحذية مجنحة)، لكنني شعرت أن القصة لم تغط القضية المتفرعة والكبيرة كما يجب، فكما تعرفين الرواية تتحمل الكثير وتظل القصة محدودة بضوابطها، وحين بدأت بتحويل القصة لرواية كان الأمر بالنسبة لي من باب التدريب والمحاولة، لكنني وجدت أن السرد يأخذ مجراه، ويفرض علي الحكاية، حتى جاءت الرواية التي أتعبني الشكل فيها لأن هدفي كان عرض كما كبيرا من المشاكل التي تعاني منها النساء في عمل واحد، وكعادة الرواية تتناول قضية أو قضيتين، لكنني تعمدت أن أضع القارئ أمام عمل أشبه بوثيقة لواقع الحال..

قبل أن أكتب هذا العمل أطلعت على غالبية الأعمال إن لم تكن جميعها التي تناولت ثيمة الحمار، سواء في السرد والشعر والفن، كما درست الخصائص البيولوجية والطبيعية لمميزات هذا الحيوان، بل والتقيت بأصحاب الحمير، صدقي لم أخترع صفة لهذا الحيوان ليست فيه، وعلى هذا الأساس بنيت الرواية على أساس علمي رغم كم الخيال والغرائبية التي فيها..

(كتابات) في رواية (أحببت حمارا) قدمت نماذج لشخصيات نسائية ثرية وغنية بالاختلافات.. حدثينا عن ذلك؟

- نعم غالبية الشخصيات حقيقية والتقيها يوميا في شوارع بغداد، حاولت نقل معاناتها وتصويرها، لم أخلق أي شخصية إلا لحاجة فنية، كان هدفي عرض كامل لمعاناة المرأة بكل ميدان مهما كان مستواها العلمي والاجتماعي، وتعمدت المرور على التاريخ أيضا لأعرض فكرة الذكورية المتوارثة في المجتمع منذ القدم..

(كتابات) يتضح من الرواية سعة اطلاعك، من الكتاب الذين تحبين القراءة لهم وهل قمت بعمل استعدادات بالقراءة قبل الشروع في كتابة الأدب؟

- بالتأكيد، استمرار القراءة أمر لا نقاش فيه، وعلى كل كاتب أن يقرأ كما يتناول الطعام يوميا، فمن لا يقرأ كيف يكتب، بل كيف يقيم عمله أساسا، وأظنني قارئة جيدة، وابحث دائما عن أساليب جديدة للسرد، لاحظي أن القصص نفسها تتكرر في الروايات عموما ولكنها تختلف في طريقة المعالجة والتناول، شخصيا يعجبني الكتاب الذي يتميز بلغته أو تتعبني فكرته، لا أحب النوع السهل..إنها ذائقة فحسب..

(كتابات) ما تقييمك لحال الثقافة في العراق وهل يمكن الحديث عن نهضة ثقافية؟

- العراق بلد العجائب كلما ازدادت معاناته فاض إبداعا وانجازا، ففي كل ميدان تجدين العراق حاضرا ومتميزا.. فهل تعرفين حضرتك ميدانا لم يتفوق فيه العراق؟.

(كتابات) في رأيك هل تختلف كتابات الرجال عن كتابات النساء وكيف ذلك؟

- أؤمن تماما في الفلسفة النسوية والأدب النسوي ليس ما تكتبه المرأة، إنما الفلسفة التي يعكسها العمل لغاية رفع قيمة المرأة ككائن له حقوق وعليه واجبات، وفي عالم الأدب على الكاتبة أن تعلن عن وجهة نظر بنات جنسها في القضايا كافة حتى لو اختلفت عن الأفكار السائدة، ولأن طبيعة تكوين الأنثى تختلف عن الذكر والظروف تؤثر على كليهما بطريقة مختلفة بالـتأكيد أن الكتابة تختلف أيضا.

إنها قضية اختلاف وليس تميزا وأفضلية كما تعقد بعض الكاتبات وتتصور أن الأمر فيه تميز عنصري، وفي الحقيقة هو العكس تماما إنه مجرد هوية للكاتبة المستقلة بأفكارها سواء اتفقت أو اختلفت مع الأفكار السائدة والتي هي ذكورية، المجتمعات ذكورية منذ القدم وعلى النساء أن يمتلكن الجرأة للإعلان عن أفكارهن الخاصة دون خجل أو تردد، أما التميز فهو للإبداع وحده بعيدا عن الجنس.

(كتابات) ما الصعوبات التي واجهتك ككاتبة.. وما هو جديدك؟

- إن التعامل مع دور النشر أمر متعب ففي العراق الكاتب يتعب ويطبع الكتاب بأسعار باهظة على حسابه الخاص وليس له حقوق حقيقية، تلك قضية نعانى منها إضافة لصعوبة التوزيع سواء داخل العراق أو خارجه.

أما جديدي أنا على وشك الانتهاء من رواية من المتخيل التاريخي، ستكون تجربة مختلفة تماما عن كل ما كتبت، فنسبة الغرائبية والفانتازيا قليلة جدا فيها، ولغة السرد تختلف لأن طبيعة الموضوع التاريخي تفرض لغتها، كما أن الشخصية التي تناولتها هي شخصية نسوية متميزة من الهامش المسكوت عنه، وأتمنى أن تلقى القبول..

قصة موت بالآجل..

لرغد السهيل

“الروح حين يعاركها القلق تطالب بالحركة، لا تستطيع البقاء في مكانها لأنها حين تبقى ساكنة بلا حراك يصبح الألم مخيفا” ميلان كونديرا.

( كان فقيرا مُعدماً، يتحرك في المكان كبندول ساعة عتيقة لا صوت لها، ظل شبحاً في إطار خشبي ). خرجتُ في تلك الليلة المقمرة من المنزل غاضباً بعد شجار مع زوجتي، بسبب طلباتها التي لا تنتهي، أيّ بلاء هن هؤلاء النسوة، لشدة انفعالي كنت أفكر بإرسالها لأهلها، لكنني ما إن تذكرت قصة الحب التي عشناها سوية حتى تراجعت وبكيت.. صدقوني لم أكن سكراناً أبدا، بدليل أنني سأحدثكم عن قصة حدثت لي في ذلك اليوم، وما زلت أحفظ كل تفاصيلها.

لم أشرب ليلتها سوى كأس واحدة من الخمر (لا يتذكر كيف تطور الحوار معها إلى العراك، واشتد الكلام القاسي، نعتَها بالمرأة المجنونة، ووصفته هي بالرجل السكير البخيل، للمرة الأولى يتجرأ ويرفع يده ليضربها لكنه لم يفعل، بل خرج مسرعا، أغلق باب بيته بعصبية، وتحركت سيارته) وجدتُ نفسي فجأة بزقاق لا أعرف كيف دخلت فيه؟ كان زقاقا شعبيا فقيرا، في أحد شوارع مدينة بغداد القديمة، لعلي انفعلت مع صوت الفنان المبدع ياس خضر وهو ينساب من المذياع، فلم أنتبه إلى أين تسير بي سيارتي،..

ولو تزعل

ولو أدري العتاب يعذب الخاطر..

لكن لا ما أخلي الخصام يدوم للآخر.. نتعاتب على المكشوف…

(كان فقيرا معدما، بالي الثياب، يسير بطريقة غير متوازنة، وقع أرضا، وقف وعاود المشي، ذهب وعاد، ذهب وعاد من حيث بدأ). لمحته من البعيد وسط الزقاق، كان شابا طويلا رثّ الثياب، حافي القدمين يسير مترنحاً، لفت نظري وهو يتحرك ذهابا وإيابا في الزقاق، يرفع عينيه يبحلق عاليا بأحد تلك البيوت العتيقة ثم يخفض نظراته ويعود الى منتصف الزقاق منكسر النظرات، تصورته مجنونا في البداية، أو مخمورا فقد توازنه، لكني شعرت بالفضول والإشفاق عليه حين لاحظت أنه يقوم بمسح قطرات ندية عن خدّه… لا شك أنه كان يبكي. حين اقترب من سيارتي فتحتُ نافذة السائق وقال لي:

– ممكن أجلس قربك وأستمع لتلك الأغنية؟

– بالتأكيد…

جلس بجواري، اضطررت لفتح كافة النوافذ، ووضعت قطعة منديل قرب أنفي، أنفاسه تختلط فيها رائحة الخمر برائحة براز الدواب، كنت مستعدا للتحمل فقط كي أفهم قصة هذا الرجل (كان فقيرا معدما، ثيابه ممزقة، أنفه كبير يكاد يغطى نصف وجهه، يذهب ويعود في الزقاق بطريقة غريبة مثيرة للتساؤل، والآخر متخاصم مع زوجته، اجتمعا تحت عباءة الليل في هذا الزقاق) الفضول هو بلوى كل روائي وقاص، يظن أن القصص تتواجد حتى في جزيئات الهواء، وما علينا إلا أن نحسن التقاطها واصطيادها، مع شيء من الهندسة الفنية في لحظة تجلّ وتفرغ كاملين، صدقوني هناك قصة خلف كل قصة تُكتب، قصة عن الكيفية التي تمت بها عملية الصيد.. هل كنت صيادا، لا لم أكن صيادا، ولا بهلوانا..

عندما كنتُ بهلوانا بثياب ملونة قمتُ بالتقاط بعض البالونات من الهواء، فإذا طارت بالونة ما، أخذت غيرها وربطتها بخيط، لففته على ذراعي اليمنى كي لا تطير ثانية، أوه لا تسألوني عن عدد القصص التي طارت.. عفوا أقصد البالونات، أو السمكات التي أكلت الطعم من سنارتي وفرّت قبل أن أرفعها.. ما زلت أحلم حتى اليوم بتلك السمكة الكبيرة التي سرقت الطُعم وأغرتني بما فيها، لكنها هربت مني، حاولت رسمها لكني لم أعد رساما، عندما كنت رساما رسمت تلك السمكة الملونة بألوان الفسيفساء العراقي، الغريب أنها بدأت تتصارع مع ألوانها الذاتية فانقلبت السمكة إلى عقرب مخيف في الصحراء، وإذا ببهلوان يرفعها للهواء لتصبح طائرا، لكني لستُ بهلوانا ولا صيادا، فما أنا إلا نجار يصنع من الخشب نماذجه الخاصة، ويُجمّل بها الزوايا الفارغة في قصصه.

منذ اللحظة التي صعد بها السيارة (كان معدما فقيراً، يحمل سره في جوفه، ثيابه رثة ممزقة، عيناه تبحلقان بأحد البيوت، وتعود نظراته منكسرة نحو الأرض، تُرى هل يُعد الديدان الأرضية أم ماذا؟ وهل يجيد رجل مثله الحساب؟).. لم تكف دموعه عن التساقط، نسيت رائحته النتنة، وأنزلت يدي من أنفي، أخذت أربّت على كتفه، لعلي اعتدت تلك الرائحة فلم أعد أشعر بها:

– هوّن عليك خبّرني لِمَ تبكي؟

مسح دموعه بظاهر كف يده، وأجاب بصوت متهدج:

ــ أحب ياس خضر كثيرا.

ثم التفت إليّ:

أرجوك عدني أن تبقى هنا سأعود إليك بعد دقائق فقط.

– حسنا سأنتظر….

بقيت وحدي مع ياس خضر، هل أنا مجنون لأقف في هذا الوقت المتأخر من الليل، وأنتظر رجلا لا أعرفه ولا يعرفني؟ ربما يكون أحد أفراد عصابة ويقومون بقتلي لسرقة سيارتي، وإن لم يكن فرداً في عصابة لعله سمسار وقد يقوم ببيعي إلى إحدى العصابات، التي ستقايض عائلتي على ثمن فديتي، ليس سوى زوجتي المسكينة ستبتلى بي، سيكون اختبارا جيداً لمدى وفائها، ليتني لم أتشاجر معها اليوم، أخشى ألا تتفاوض معه أصلا، فهي حاقدة عليّ، وإن فعلت ولم تدفع المبلغ المطلوب ربما يتم نحري باتجاه القبلة، لأحرّك سيارتي وأعود أدراجي قبل أن يأتي.. لا عليّ التحمل قليلا، (كان فقيراً معدما ممزق الثياب، رائحته كريهة ويتحرك في الزقاق بطريقة غريبة، لعله جائع، لعله موجوع، لعله يبكي! والآخر ينوء بمسؤولياته، يخاف من أطفال رشدي وهم يخرجون في منتصف الليل) ربما يكون بريئاً إذ لا تظهر عليه ملامح الإجرام، المجرمون دائما يرتدون أحذية وهذا الرجل كان حافيا، لعل عقلي طاش من حرارة الكأس التي شربت.

ها هو أقبل أخيرا، الحمد لله لقد أقبل وحده، إنه يركض باتجاهي، وما إن وصل حتى فتح باب السيارة..

– أرجو ألا أكون قد تأخرت عليك.

– لا بأس لقد انتظرتك مثلما وعدتك، هلا أخبرتني قصتك.. أين كنت؟

يخفض رأسه يبحلق بقدميه:

لقد ذهبت لأعيد شيئا سرقته..

– وماذا سرقت، ولِمَ أعدت ما سرقت؟

– لقد سرقت جهاز هاتف نقال، ومحفظة مال من الرجل الذي دعاني إلى شراب الخمر معه، وعندما سمعت أغنية ياس خضر شعرت بالندم، فذهبت لأرجع ما سرقت، واعتذرت منه..

ابتسمت وأعجبتني الحكاية، فربما هنا بداية القصة..

– حسنا لو سمع بهذا ياس خضر نفسه سيكون سعيدا جدا، صدقني..

أخفض رأسه وقال: نعم تخيلت صاحبي يعاتبني على سرقته، ونحن كنا نتسلى معا، كلمته عن حبيبتي، ثم سرقته دون أن يشعر، فيدي خفيفة لكني لن أحتمل عتابه، هو طيب القلب ويستحق صديقا أفضل مني.. أنا الحمار.. ثم التفت إليّ قائلاً: لكني أعدت ما سرقت..

– وهل تقبّلها منك؟ ألم يقل لك شيئا؟

– قال لي إنه يعرف أنني سرقته وسامحني، فشعرت بالذنب أكثر، ليته عاتبني أو ضربني، هل تصدق أنه لم يفعل لي شيئا؟ على عكس الحاج غضنفر، حينما سرقت منه سيجارة واحدة فقط انهال عليّ ضرباً بخشبة كبيرة حتى أدماني، ولم يتركني إلا عندما أذّن المؤذن وذهب ليصلي..

ثم أخذ يبكي كامرأة ثكلى (كان فقيراً معدما، يتعرض للسخرية والضرب دائما من الفتية الصغار في الشارع، بالأمس ضربه أحدهم بحجر فأدماه، ورفض أن يرد له الضربة لأن الضارب صغير في السن).. تابع بصوته المتهدج:

– صدقني لا أحب السرقة، لكن يدي أدمنت على هذا، أنا على أمل أن أستلم بعض المال، وإذا ما استلمته سأفتح مشروعاً، وأترك السرقة ربما. سأعمل علي بيع الحلوى عند إشارات المرور أو أبيع السجائر….

– قصتك غريبة أيها الرجل تفتح مشروعاً وتنتظر مالا.. لكن خبّرني: لماذا كنت تذهب وتأتي أمام ذلك البيت في أول الزقاق؟

– نعم إنه بيت حبيبتي..

– حبيبتك..؟

– نعم تسكن فيه، وكلما اشتقت إليها ذهبت إلى بيتها..

– ومنذ متى لم ترها؟

– منذ 3 سنوات..

– نعم.! مدة طويلة أليس كذلك؟..

– كانت المرة الأولى والأخيرة التي رأيتها فيها، حين تعرفت عليّ منحتني بعض الطعام والثياب الجميلة، ودعتني هي ووالدها للذهاب معهم إلى مدينة أربيل في كردستان العراق..

– ذهبت معهم إلى أربيل وباصطحاب والدها؟!

– نعم أمضينا حوالي شهر كامل، أحاطتني فيه بكل العناية والرعاية، كنا نقضي الليل كله معا، نستمتع بكل شيء، بالطعام والجنس والخمر، بل كانت تلعب معي لعبة القط والفار، وتقول لي إنها لعبة من باب التسلية، كي لا أشعر بالملل، لأنني كنت ممنوعاً أيامها من الخروج من باب الشقة..

– ممنوع من الخروج؟!

– نعم كان عليّ إتباع التعليمات، ولأن جمالها طاغ ومؤثر على روحي كنت أطيع بلا جدل أو نقاش.

– عجيب.. وأين كان والدها؟

– كان يخرج ويتركنا نلعب معا كنا سعداء.. يا لضحكتها البريئة، كانت أكثر من جميلة ورائعة، إنها امرأة مميزة لم أحب فتاة كما أحببتها..

يصعب على أساليب السرد الحديثة سرد قصته، التشظي هنا في القلب والقالب، (كان معدماً، فقيراً، ذا أنف كبير، يتحرك في الزقاق بطريقة غريبة، الآخر يستمع إلى حديثه بعد شجار عائلي في بيته، لم يضرب زوجته بعد أن ضربها بكف يده، الأزمة الاقتصادية خانقة في البلاد، معمل حليب الأطفال مازال مدمراً، عماله يستجدون في الطرقات، لم ينادِ أحد: يا عمال المعمل اتحدوا) شعرت بحلقة مفقودة، ربما كانت تلك الحلقة واسطة العقد التي تجمع كل تلك التناقضات..

– قلتَ لي إن هذا حدث قبل 3 سنوات.. ألم ترَ حبيبتك تلك بعدها؟

كاد يبكي، ورفع كف يديه قائلاً..

– أخبرتك.. كانت أول وآخر مرة، أنا مخلص ووفيّ لها، أحببتها من كل قلبي، وسأبقى أنتظر، فقد وعدتني وأعرف أنها لن تخون عهدها، هل تعرف لأجلها تحملت الكثير من الألم، صبرت والحمد لله، شفي جرحى بسرعة.

قال ذلك وهو يؤشر على خاصرته في الجهة اليمنى.

– أيّ جرح تتكلم عنه؟

– لقد منحتهم كِليتي اليمنى، وأخبرتني هي ووالدها أنهم سيدفعون لي المال عندما نصل بغداد، وعندما عدنا لم أر أحدا منهم.. أنا واثق أن هناك ظرفاً ما حال دون ذلك، عندما يدفعون لي المال المطلوب سأفتح مشروعي وأتزوجها وننجب بنين وبنات، سوف أدعوك لحفل زفافنا، فقط أترك لي رقم هاتفك، سأتصل بك من محمول صديقي الذي سرقته وأعدته.

لم أحتمل، قام هو بتفجير قنبلة أمامي بكل برود، ما جعلني أستفيق من سكرتي، وأصرخ بأعلى صوتي بوجهه:

– ماذا.. هل بعت كليتك والدفع بالآجل؟! هل أنت مجنون؟

– لست مجنونا فقد أحببتها وهي تحبني..

حِرتُ بأيّ شيء أرد عليه، للصمت دويٌّ أكبر من أيّ ردّة فعل عندي، تساءلت بغباء “هل يحدث هذا لو أن معمل حليب الأطفال في العراق يعمل؟!” نظرت إلى وجهه وقلت له:

– سأطلب منك طلباً وثق بكلامي أرجوك، عليك ألا تبيع كليتك الثانية، وإلا فانك ستموت لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش دون كلية..

– وهل تعتقد أنتَ أنني ممكن أن أحب سواها؟

فتح باب السيارة بغضب وغادرني…

(كان فقيراً معدماً، تفوح منه رائحة الخمر، باع كليته بالآجل، وهناك قاص يفكر بحبكة فنية تليق بحكايته، كلا بحكاية تدمير معمل حليب الأطفال، لا شيء من هذا حدث، فالمعمل ما زال في بغداد، إنها جزء من حكاية أسلحة الدمار الشامل العراقية).. عليّ الذهاب لمصالحة زوجتي أفضل ذلك أنفع من عمل النجارين هذا أقصد القصاصين، لن أحب زوجتي بعد اليوم، كي لا تسرق كِليتي، فقط سأغير مهنتي إلى صياد سمك، ولتغني هي: يا صياد السمك صيد لي بْنيّة.