خاص : حاورته – سماح عادل :

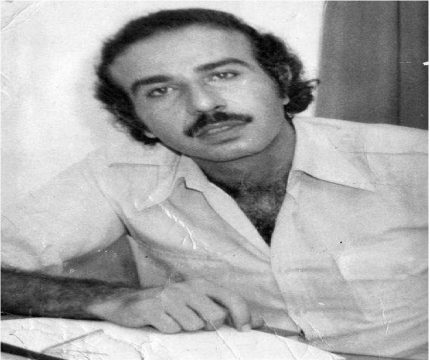

“عواد ناصر” شاعر عراقي ينتمي لجيل السبعينيات، من مواليد محافظة “ميسان”، بدأ في نشر أعماله الشعرية والنثرية في صحافة “الحزب الشيوعي العراقي” منذ 1972. غادر العراق في 1979 إلى بيروت، وعمل في صحيفة (الحرية)، التابعة للمقاومة الفلسطينية، ثم التحق بمقاتلي الحزب الشيوعي في كردستان العراق، وعمل هناك في إذاعة (صوت الشعب العراقي)، وعاد بعد ثلاث سنوات إلى دمشق. عمل سكرتيراً للتحرير في مجلة (البديل)؛ التي أسسها الشاعر “سعدي يوسف”، ومشرفاً ثقافياً على باب “أدب وفن” في مجلة (الثقافة الجديدة), وفي 1991 إستقر في بريطانيا، يعمل الآن في صحيفة (الزمان) الدولية – لندن؛ مشرفاً على الملف الثقافي اليومي فيها “ألف ياء”.

يتميز شعره بأنه يحكي عن الناس، وتغلب المشهدية عليه، حيث يتناول الواقع وكأنه يمر أمام عيني القارئ، فقصائده مسكونة بالناس العادية وبالحنين للوطن.

إلى الحوار..

(كتابات) : حدثنا عن الشعر.. كيف بدأ شفغك به.. وكيف كانت تجربتك الشعرية على مدار كل تلك السنوات ؟

- الشعر مجال مغناطيسي، بالمعنى الفيزيائي للكلمة. إنه يحيط بالأشياء كلها. شخصياً، ليس لدي تعريف للشعر. والحق، إنني لا أعرف ما الشعر. كل قصيدة هي شعر غير الشعر في قصيدة أخرى. القصائد كالبشر: من حيث الشكل الخارجي، لكنهم مختلفين في الروح وطريقة النظر وأسباب الألم والأمل. حتى الدموع تتشابه كقطرات صغيرة من ماء إنساني لكن لكل دمعة منبعها الخاص، المختلف.

من الصعب أن ألخص تجربتي الشعرية التي تمتد لما يقارب نصف القرن. هي مسيرة الكلمات المختلفة عن الكلمات. ولأنها مختلفة فهي أوردتني موارد شتى. جعلتني في مواجهة نفسي أولاً، قبل مواجهة الآخر. بتعبير آخر بدأت تجربتي على شكل تحدٍّ لنفسي أولاً. وما زلت لا أنافس أحداً غير ذاتي.

حدث، أيام كنت طالباً في “معهد إعداد المعلمين” عام 1971؛ أن أقيم مهرجان شعري طلابي، ولما كنت أحصل على أعلى الدرجات في درس الإنشاء، منذ المدرسة الابتدائية، ومن ثم في المتوسطة والابتدائية، وجدت نفسي قارئاً للشعر الحديث، بين أنواع أخرى للكتابة الإبداعية، وبشكل نهم وعشوائي: روايات ونقود ودراسات أدبية وكتب في علم الفضاء والطب والسير والتراث… إلخ. حتى وجدت نفسي مشاركاً في ذلك المهرجان في أول قصيدة لي لأفوز بجائزته الأولى، لتبدأ الورطة.. المسؤولية: وماذا بعد ؟.. سألت نفسي.

(كتابات) : رغم خروجك من أرض الوطن من زمن بعيد لم يزل الوطن يسكن شعرك ؟

- لا مكان للقصيدة. هي بندول يتحرك إلى يمين الذاكرة ويسار القلب. الوطن حق شخصي أحاول إسترداده ممن سرقوه. أنا عراقي الثقافة والمزاج والذاكرة. الوطن ليس مفهوماً رمزياً إنه نصف عمري الآن، زمنياً، وأكثر من ذلك أخلاقياً.

(كتابات) : يحمل شعرك صفة المشهدية ويمتلئ بتفاصيل الحياة اليومية والواقع ويحكي عن الناس.. هل إتجاهك الفكري اليساري هو المسؤول عن ذلك ؟

- لا.. المشهدية والحياة اليومية إشتغال فني لا إيديولوجي. لا علاقة بين مشهديتي أو تفاصيل الحياة اليومية بالإتجاه الفكري للشاعر، أي شاعر. ثمة شاعر يميني قد يشتغل على الحياة اليومية أو المشهدية.

شكراً.. لأنك وضعتني في خانة اليسار. لست يسارياً بالمعنى الشائع اليوم. أنا يساري حين يتعلق الأمر بإتجاه قصيدتي نحو المستقبل البشري، نحو العناية بالإنسان ومقاومة الإستبداد والسخرية من أحلام الناس.

إيديولوجياً، لست عقائدياً، إنما أحاول أن أخترع لنفسي إيديولوجيا، شخصية تأخذ من الله أجمل ما فيه؛ ومن “كارل ماركس” رؤيته النقدية للعالم؛ ومن “جان بول سارتر” تركيزه على المفارقة الفردية، ومن “غيفارا” إحساسه الحاد بالعدالة، ومن “النفري” مواقفه بشأن العلاقة بين الإنسان والكون، ومن “علي الوردي” مواجهته للثابت والمقدس، ومن “عبدالحليم حافظ” أوهامه بصدد الناصرية، ومن “تحية كاريوكا” تحديها للمجتمع بالرقص.

(كتابات) : السخرية أحد الصفات الأساسية التي يتصف بها شعرك.. هل تعكس موقف ما من الحياة ؟

- طبعاً.. السخرية هي الوجه الضاحك من المأساة. عندما تتعطل لغة النقد المجتهم تنطلق السخرية بحثاً عن لغة أخرى.

(كتابات) : ما رأيك في تصنيف الأدباء في أجيال.. وما أهم المميزات التي يتصف بها جيل السبعينيات الذي تنتمي إليه ؟

- ليست ثمة حيطان عالية بين الأجيال؛ إلا بما يميز طريقة النظر لدى هذا الجيل أو ذاك. شخصياً، أنا ابن الأجيال كلها.

الأجيال أنهار تتجاور أو تصب في بعضها البعض. السبعينيون جيل إختلف عما سبقه من حيث حجم الأذى، فهو لم يتبلور في وطنه كما يفترض. حتى الأجيال اللاحقة التي عانت كثيراً بعدنا إلا أنها “تعايشت” إلى حد ما مع ما هو متاح، على ندرته، لكنها، لأسباب معروفة “تمتعت” بمساحات لا بأس بها من حيث النشر والإنتشار.

(كتابات) : هل واجهتك صعوبات في طريق الكتابة الأدبية.. وما هي ؟

- هذا سؤال مضحك. الكتابة، بحد ذاتها، هي أكبر صعوبة. لكِ أن تخمني مصير شاعر منفي، بسبب أفكاره، والمنفى ثمن باهظ كي يحتفظ هذا الشاعر بكرامته، بل بحياته. هل ثمة صعوبة أكثر من هذه ؟

الكتابة طريق مزروع بالألغام عندما تكون “مانفيستو” ضد القمع ودعوة إلى الحرية باعتبارها أحد أنواع الجمال الإبداعي للإنسان.

(كتابات) : هل أثر المنفى على شعرك وعليك.. وكيف ؟

- طبعاً.. للمنفى تأثيرات عديدة: إختبار الذاكرة عند البحث في سيرة القصيدة ويوميات الشاعر. هنا إعادة إنتاج الألم عندما الشعور بالأمان، أو بالأمان الإفتراضي، بعيداً عن مقصلة الجلاد الوطني، بينما يستمر التهديد لأسرتك وجيرانك وأصدقائك الذين تركتهم خلفك (في الوطن).

شعرياً، رغم تمسكي بالخيط غير المرئي، بين الوطن والمنفى، يحدث، دائماً، أن “أستجيب” لتفاصيل من الماضي، ما قبل المنفى، تقتحم نصي الشعري، وأفشل في مقاومتها، بينما نتقاسم، أنا وامرأتي، الغزل في حانة لندنية، فتغيم لغتي وأتلعثم وأصبح على شيء من التوتر النفسي، أو أكتب قصيدة حب فتفسد بسبب قذيفة تبلغني في غرفة نومنا وتقضم ظهر السرير.

إذا كان للمنفى من وجه إيجابي فيتلخص بأنه “يجبر” الشاعر على التعاطي مع الثقافة المختلفة، حيث يقيم ويتنقل ويسافر. في بيروت ودمشق ولندن تدربت قصيدتي على مشاعر وحلول ومقترحات أملتها علاقاتي الاجتماعية والثقافية مع المكان المختلف.. هذا المكان إستعمرني، سواء طالت إقامتي فيه أو قصرت. في كل مدينة أقمت بها أو زرتها؛ إلا وتركت في قصيدتي إيماءة أو نكهة طعام أو لهفة امرأة وفشل موعد غرامي أو عائلة صديق إحتوتني واحداً من أبناء البيت.

ثقافة المدن المتعددة نسبية مهما ترسبت في ثقافتي الشخصية، وهذا يعود إلى طبيعة كل مدينة وطريقتي في إستيعاب أهلها وثقافتهم وما تتيحه حرية الثقافة في كل بلد، فالبلد العربي لا يتيح ما يتيحه البلد الأوروبي.

توضيح: رغم دفء المدينة العربية وحفاوتها، بيروت أو دمشق أو القاهرة، مثلاً، فالثقافة – طريقة حياة – أقل طلاقة من مدينة مثل لندن كمكتبة عظيمة.. لا أعني بالمكتبة، هنا، خزانة الكتب حسب، بل هي مجمل الحراك الإنساني من الفلسفة إلى المطبخ المنزلي، ومن المتحف إلى الحانة، ومن المشفى إلى “قلعة إلبرت هول”… إلخ.. كل ذلك، وما تيسر لي من قراءات ومتابعات، أضفى على قصيدتي مزيداً من المعرفة والتأمل والتعلم والإسترخاء (من دون أن تتخلى قصيدتي عن غضبها الدفين).

(كتابات) : المرأة كيف هي في شعرك.. وماذا تشكل بالنسبة لك ؟

- كنت أنتظر منك أن تضربي مثلاً من إحدى قصائدي كي يتركز الحوار أكثر. هذا سؤال يمكن أن تكون إجابته عمومية جداً، لإنه سؤال عمومي. ما أفضله هنا سؤال عن صورة امرأة في نص محدد.

(كتابات) : حسناً.. سأسألك عن قصيدة لك في ديوانك الأخير (بيت الحلزون) عنوانها (أوشك أن ألمس). ثمة امرأة خلف ستارتها. لماذا وضعتها خلف الستارة ؟

أوشكُ أن ألمسَ

امرأة خلفَ ستارتِها،

قمرٌ يتكشّفُ خيطاً خيطاً،

ضوءٌ يتفكّكُ خلفَ ستارةْ،

زغبٌ/ بُنٌّ برّاقٌ فوقَ ذراعٍ عاجٍ،

لم تفتحْ إلا بعدَ مساءِ الإثنينِ ستارتَها.

شَذراتٌ زرقٌ بين هلالينِ على مفترقِ الثديينِ.

أدنو حتّى..

بلغَ اللمسُ اللمسَ.

ألمسُها،

أوشكُ أنْ ألمسَ ما خلفَ ستارتِها المفتوحةِ

منذُ مساءِ الإثنينِ الفائتْ.

واليوم هو الجُمعَةْ.

الأنهارُ ستفتحُ مجراها عند الضفةِ الرخوةْ

وأنا الضفةُ الرخوةُ أيّتها الأنهارْ.

وسأنهارْ،

عند لقاءِ الموجةِ بالموجةِ.

……

……

ما إنْ بلغَ الزورقُ مرفأكِ الدافئَ

حتّى لم يبقَ، هنالكَ، أيُّ ستارْ.

صرْنا، نحنُ الإثنينِ

غبارْ.

- لم أضع المرأة خلف ستارة.. بدليل السطر الثاني في القصيدة: “قمرٌ يتكشف خيطاً خيطاً…”. إذاً أنا كشفتها “خيطاً خيطاً”، ثم قلت: “ضوءٌ يتفكك”، أي بدأت بتفكيكها في محاولة لإزالة أي حاجز بينها وبين العالم، ثم تنبني القصيدة لتخلق مناخات إيروتيكية، لأنتقل بها من خلف الستارة إلى المشهد المكشوف. قصيدة تنهض بالمرأة من ترددها وستائرها وحجبها إلى الضوء، إختراق شعري، كما أدعي، للحجر والممنوع والحريمي.

(كتابات) : النضال لم يكن بالنسبة لك رؤية فكرية.. وإنما إمتد إلى نضال في الواقع.. حدثنا عن تجربتك في “كردستان العراق” ؟

- “لم يكن رؤية فكرية” ؟!.. لا نضال بلا رؤية فكرية. هذا أولاً.

(كتابات) : أنا أقصد رؤية فكرية وفقط ؟

- ثانياً، هي تجربة معقدة ومثيرة للجدل، بل مريرة. هي لا تختلف عن سجن ولكن في الهواء الطلق، بل في أجمل طبيعة جغرافية بالعالم، رغم القرى المحروقة والألغام والذئاب والثلوج التي كادت تقتلني.. دخلت تلك التجربة بكامل خياري وقواي العقلية والبدنية لأنها لحظة ثورية نادرة التقت بلحظتي الشخصية، وأنا لم أبلغ الثلاثين من عمري، على خلفية “ذاكرة غيفارية” منذ مراهقتي.. وهي لحظة عنف وعنف مضاد، أيضاً، بدأت أعيد النظر فيه منذ سنوات أعقبت التجربة.. ببساطة: أما أن تقتل أو تُقتل.. ثم، صادف أن تندلع الحرب مع إيران وأنا هناك !

هل أستمر في القتال؛ بينما يتعرض وطني لحربين: حرب يشنها “صدام حسين” ضد العراقيين، (القمع السياسي والتسويق البيروقراطي للجبهات وإعدام الجنود الرافضين للحرب – يسميهم خونة وجبناء -)، وحرب يشنها الإيرانيون ضد بلدي ؟.. من هنا ينشأ التعقيد والجدل والحيرة.. ما أنقذني من هذا كله هو الشعر.

في الخطوط الخلفية لحركة الأنصار الشيوعيين العراقيين كان هناك مركز إعلامي وإذاعة سرية موجهة اسمها، (إذاعة الشعب العراقي). إقترح الرفاق: أنت شاعر. نريدك في الإذاعة. لا نريدك جندياً بين آلاف من جنودنا. هناك الكثير من الجنود؛ لكن القليل من الشعراء.. هكذا خضت حرب الأنصار بالكلمات لا بالرصاص، ولَم أطلق رصاصة واحدة، ولَم أهدم حتى بيت عنكبوت.. وهكذا أنقذتنني الكلمات من جريمة أن أطلق النار على جندي عراقي قد يكون أخي أو ابن أختي أو جاري.

(كتابات) : منذ سنوات وأنت تميل إلى القصيدة القصيرة.. ثم قصيدة النثر، تحديداً. هل هي إعادة نظر في شكل قصيدتك ؟

- نعم، ثمة شيء من هذا. لكنني كتبت نصوصاً طويلة نسبياً. حتى في مجموعتي الأخيرة. طول القصيدة وقصرها لا يحدده عدد الكلمات، بل مقدار الألم وتلقي القارئ.

ما زلت أحلم بكتابة قصيدة بلا كلمات؛ مثل أفلام “شارلي تشابلن”، (الفيلم الصامت)، ولكن هيهات. “تشابلن” أبكى الجماهير وأضحكها من دون حوار بالكلام بل بلغة الكاميرا العبقرية.. القارئ العربي، اليوم، لم يعد يطيق الثرثرة. إنه يبحث عن الموجز لا عن التفاصيل.. القارئ العربي يئس من الشمس فأكتفى بالفانوس. بل ألا تلاحظين أن الشمعة صارت رمزاً رومانسياً ؟

وجدت في قصيدة النثر إمتحاناً فنياً قاسياً. عليّ أن أكتب قصيدة تتصدى لأكثر من ألف وأربعمائة عام من الرنين الخارجي، (الوزن والقافية). عدا أن العروض والقافية تضطر الشاعر إلى إختيار مفردة تناسب الوزن والقافية، الأمر الذي يعني تغيير فكرة قد تكون مهمة جداً. لأن كل مفردة تختزن تاريخاً من الأفكار والتحولات والمفاجآت.

رغم تحفظي على الكثير من قصائد النثر التي إعتمدت على “المفاهيمية” على حساب الصورة الشعرية، لكنني ما زلت اعتبر قصيدة النثر أصعب بكثير من قصيدة التفعيلة، لأنها تعتمد على ساقيها الضعيفتين ولا تلجأ إلى العكازات.. هذا لا يعني أنني لن أكتب قصيدة تفعيلة. سأكتبها، بالتأكيد، حيث احتجت سيكولوجياً، أو فنياً، مع الإحتراس من الزوائد والألعاب والصناعة التزويقية.

(كتابات) : ديوانك الأخير (بيت الحلزون) ماذا أضاف لرصيدك الأدبي ؟

- لا أعرف بالضبط. هو محاولة شعرية لملء ثغرة ما في تجربتي السابقة له، أو هو تأكيد لمقترحات شعرية سابقة بشكل أعتقده ضرورياً، وإلا لما كتبته ونشرته. كل كتاب يأخذ بأذيال ما سبقه. يختلف عنه ولكنه يسير بإيقاع خطوات الشاعر نفسها. هل يتغير إيقاع خطواتنا ؟

الموت، وحده، يغير خطوات الشاعر. لكن الشاعر الحقيقي، كما أظن، يظل يمشي حتى بعد موته وإن تغير إيقاع خطواته.. الأمر متروك، أولاً، لـ “القارئ العادي”، حسب مصطلح “فرغينيا وولف”، ومن ثم للناقد غير العادي.

من أعماله..

– أحاديث المارة، مختارات شعرية، دار المدى، دمشق، 2011.

– هنا الوردة فلترقص هنا، مجموعة شعرية، دار صحارى، بودابست 1991.

– حدث ذات وطن، نصوص نثرية/ شعرية، دار بابل، دمشق 1986. (منع توزيعه في دمشق).

– من أجل الفرح أعلن كآبتي، مجموعة شعرية، دار الفكر الجديد، بيروت 1982