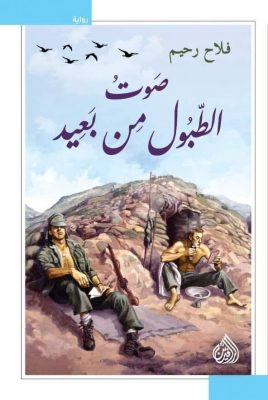

لعلي لا أجافي الحقيقة حين أصف هذه الرواية بأنها سرد اختلطت فيه دماء القتلىبحطام العقائد. فلاح رحيم كاتب الرواية مثل كل العراقيين من جيله، يبقى مسكوناً بهاجس الحرب العراقية الإيرانية وما صاحبها متأملاً وقائعها وتداعياتها من مسافة أربعة عقود، فيكتب روايته “صوت الطبول من بعيد” ليتيح للقارئ سياحة مع هموم سليم (بطل الرواية) الذي هو نفسه سليم بطل رواية فلاح الكبيرة التي سبقت هذه “حبات الرمل…حبات المطر“.

القادسية التي أعادت سليم إلى ثكنات الجنود ومنها إلى خنادق الحرب كانت حدثاً صادماً جداً في المرحلة الانتقالية بين خدمتي البطل في الجيش، فهو قد تسرح بعد انجاز خدمة العلم في حزيران 1980، وفي تشرين الأول / اكتوبر من نفس العام استدعي للخدمة. وهكذا تشي كل هواجسه بالدمار والتخريب الذي أصاب أجيالاً من العراقيين أفنوا أعمارهم في الدرس والتحصيل لتنتهي حياتهم في القادسية أو لينفقوا سنوات متطاولة بعيدين عن حلمهم الذي بدأوه في الجامعة.

فوق هذا الهم، يشغل سليم انتماؤه للحزب الشيوعي العراقي، هذا الانتماء الذي بدأ يهتز بشدة بعد صفحات الغدر التي أفرزتها تجربة “الجبهة الوطنية والقومية التقدمية” سيئة الصيت بين البعثيين والشيوعيين والكورد. ورغم كل التوافقات والتطمينات بقي البعثيون يطاردون ويقمعون ويقتلون الشيوعيين والكورد في كل مكان، وهذا السبب بعينه، كان طارداً لبطل الرواية سليم من العاصمة إلى الرمادي غرب العراق ليشتغل مترجماً في شركة بولندية براتب متفوق على مستوى رواتب الموظفين الحكوميين، وليبتعد عن أي شبهات قد تترتب على انخراطه في وظيفة رسمية، فهو قد اختار أن يختبئ تحت جناح النسر ليأمن شره، على حد وصفه.

التقدمية” سيئة الصيت بين البعثيين والشيوعيين والكورد. ورغم كل التوافقات والتطمينات بقي البعثيون يطاردون ويقمعون ويقتلون الشيوعيين والكورد في كل مكان، وهذا السبب بعينه، كان طارداً لبطل الرواية سليم من العاصمة إلى الرمادي غرب العراق ليشتغل مترجماً في شركة بولندية براتب متفوق على مستوى رواتب الموظفين الحكوميين، وليبتعد عن أي شبهات قد تترتب على انخراطه في وظيفة رسمية، فهو قد اختار أن يختبئ تحت جناح النسر ليأمن شره، على حد وصفه.

فردوس الشركة البولندية جمّلته بيانكا التي قدمت من بولونيا لتلتحق بزوجها الموظف في تلك الشركة، وهو حدث أثبت أهميته في حياة سليم للمرحلة القادمة، وينجح فلاح في جلب نظر القارئ إلى حقيقة أن سليم المحبط بعلاقة حبه الحالمة بهدى عبد الحميد في وقت ما، (من قرأ رواية حبات الرمل حبات المطر يعرف دور هدى المحوري في حياة سليم)، يبحث لنفسه عن نافذة أخرى يلج من خلالها إلى عالم المؤنث الرقيق الذي يتشوق إليه.

المفارقة في علاقة سليم بالبولونية بيانكا أنه يتعشق سيدة خارجة عن السلطة الشيوعية، تساند جبهة ليخ فاليسنا الذي قاد نقابة التضامن منطلقاً من غدانسكلينتهي فيما بعد بأسقاط النظام الشيوعي في هذا البلد، فتساقطت بعدها كل التجارب الشيوعية في أوروبا وفق مبدأ الدومينو.

ولا يحار القارئ المطلع في تأمل حقيقة أن شيوعي عراقي حائر الانتماء، حائر الموقف تجاه “قادسية صدام” يقع في غرام بولونية مولودة في رحم الشيوعية وتقاتل بضراوة لتسقط الشيوعية والمنظومة الشرقية برمتها! فوقائع ذلك العصر فرضت بشكل واسع مفارقات من هذا النوع، ويتجنب سليم أن يكشف عن حجم احباطه بما تعلن عنه حوريته البولندية من كره وعداء للشيوعية، وهو كره قد دخل بيتها وخرّب علاقتها بزوجها أورليك المساند العنيد للتجربة الشيوعية في بلده. ومشهد لقاء سليم بالبولونية الشقراء على سرير الزوجية وفي بيت زوجها، مثّل بشكل رمزي – حسب قراءتي- إعلان تساقط المعسكر الشيوعي عملياً، كما لعب نفس الدور في لاوعي سليم وهو يرى عالمه النظيف تسمّمه “علاقة آثمة” بسيدة متزوجة من رفيق شيوعي.

هذه العلاقة تغري القارئ بمزيد من المتابعة لعلاقة ثلاثية الأبعاد يرفضها المجتمع، لكنّ النتائج مع سليم/ فلاح تأتي صادمة، فالأسئلة الصعبة حول الخطأ والصواب تبقى تعذبه، وتحرم تلك العلاقة من وصف مهم، هو “البراءة” التي دمرت مشروع علاقته بالحبيبة الأولى هدى! وهي لعمري مفارقة كبرى، ففي زمن الحرب لا بد من وجود المرأة، فهي الطرف المنسي/ الحاضر في هذا الزمن الأسود، وفي نفس الوقت فإن المرأة التي شغلت حياة سليم محت البراءة التي وسمت حياته حتى تلك النقطة التي نضا فيها ثيابه في مخدع بيانكا الزوجي.

المرحلة الانتقالية بين خدمتي سليم العسكريتين تستغرق أكثر من ثلث الرواية، رغم أنها لا تتجاوز زمنياً 4 أشهر ما يكشف عن حجم الصدمة التي أصابت سليم، وهي صدمة أثقلت حياة كل العراقيين الذين كبروا في تلك المرحلة، فاحترقت أجيال من الشباب والشابات بنيران القادسية وهمومها على مدى سنواتها الثمان، ما أسس فيما بعد لمستويات أعمق من تمزق النسيج المجتمعي في البلد، تجسّد فيما مر به العراق منذ 9 نيسان 2003 حيث أسقط التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة صدام حسين، الذي انتهى متهماً في جلسات محاكمة متطاولة ختمت بشنقه.

في قلب الرواية يتجه سرد فلاح إلى معاناة سليم في خنادق الحرب، وهي تجربة صعبة قاسية، احتوت البطل. اهتمام سليم بالعثور على مخرج ينقذه من تلك القسوة ينصب على شيئين، القراءة التي ينجزها غالباً على نور ثقب يتسلل من بين أكياس الرمل في موضعه الرث، والمرأة البضة الجميلة النائية في صحراء الرمادي بشكل أقل. ورغم شوقه الشديد لتلك الأنثى، لا يقول سليم قط أنه أحبها، بل يكشف بوضوح وبصراحة منذ بداية السرد أن كتابة حكاية أو رواية حرب يتطلب وجود امرأة لتتحقق ثنائية، العنف والجنس، وهكذا يعلن بشكل خفي للقارئ أن المؤنث له دور في مسير الأحداث وسوف يظهر ويحتل مساحة تطمن شوق القارئ إلى وجود العنصر/ الطرف الثاني في المعادلة.

أجمل ما في الرواية هي وقائع وتفاصيل مقتل كريم شقيق سليم الفاجع في القادسية وما تلا ذلك المقتل. فقد برع فلاح في رسم وتقصي مشاهد اللوعة والحزن من خلال وصف لوعة أم سليم وأخته وأبيه، ثم يتوج ذلك سرد الرواي/ البطل لمصاعب علياء أرملة القتيل وهي التي تشرف على بناء قبره وتضع فيه صورته جاهدة في منحه رفعة تميز مرقده عن القبور الدارسة المحيطة به، ويتصاعد حزن القارئ على نبض حزن الشخوص في مشهد مقبرة النجف، وزيارة الأمام التي تلته، ثم الصلاة في مسجد السهلة في الكوفة، دون أن تغيب عن هذا القارئ حقيقة أنّ سليم الذي صاغت الفلسفة الماركسية وعيه، يجد نفسه يقرأ آيات من القرآن على روح أخيه، ويخشع في الصلاة مع أبيه على روح الفقيد الأحب إلى نفسه، ويخشع في الدعاء في الحضرة المقدسة لروح أخيه.

الملفت للنظر في مقتل كريم شقيق سليم أنّ السلطات لم تحسبه “شهيداً”! إذ رغم وجود ثقب في صدره أحدثته شظية قاتلة استقرت في قلبه وقضت عليه، فقد أصرّ تقرير وحدة الميدان الطبية التي أخلت رفاته على أن نتيجة الموت هو “حادث سيارة“!

في المقابل، ما برحت عائلة “الشهيد/ القتيل” ترفض الانصياع لقيم السلطة الجائرة التي أملت على العراقيين ثقافة الانتفاع من القتلى، فشاع في تلك الفترة شعار “استشهد بوية استشهد للتويوتا أم التبريد”، وهكذا لم تسع العائلة بأي شكل للحصول على ما عرف بحقوق وامتيازات أسر الشهداء، وهي أموال وسيارة وقطعة أرض. وهذا الرفض يمثل إلى حد كبير موقفاً سياسياً قوياً على نمط كفاح غاندي ب “المقاومة السلبية”، إنها عائلة ترفض المتاجرة بفاجعتها.

واقعة مقتل كريم، جلبت أطراف السرد إلى بيت أهله الصغير في البياع، فظهرت فجأة بيانكا الجميلة معزّية لتكسر حاجز العزلة التي فرضها “حبيبها /عشيقها” سليم على نفسه لشدة اكتئابه وحزنه بفاجعة مقتل أخيه. وكان ظهورها مناسبة لتجدد حزن الأسرة بالفاجعة، ولإثارة مزيد من الأسئلة في وعي سليم وفي وعي من حوله في البيت، ولكنه ظهور ساعد على عبور سليم شخصياً برزخ الانكفاء والعزلة.

أثناء السرد لأيام الجبهة المتشابهة الرتيبة، يتشاجر سليم مع عريف هاشم، وكلاهما يتوليان واجبات المخابرة في بطرية مدفعية مقاومة الطائرات التي زجتها أخطاء التعبئة الاستراتيجية في تلك المرحلة بوجه العدو بفاصلة لا تزيد عن 300 متر، ولهذا لم يحدث قط أن وصف سليم للقارئ ما يمكن أن يفعله المدفع الروسي 157 العملاق المصمم لمقاومة الطائرات ومقاتلة الدروع، فالمدافع كما يبدو لم تطلق قذيفة واحدة. ولعل سليم لم يلتفت إلى هذا الخطأ الذي سببه تصميم المدفع نفسه، فكيف لمدفع عملاق بهذا الحجم أن يقاوم دبابات مهاجمة. مقاومة الدبابات تتطلب استتاراً، وليس ظهوراً مدوياً بهذا الحجم.

شجار سليم مع عريف هاشم أسفر عن نتيجة غير متوقعة، فقد نُقل العريف من البطارية رغم أنه طرف الشجار الأرفع قدماً، فيما بقي ن ع سليم في البطارية، وهذا مخالف لقوانين العسكرية بشكل عام. وتتحول حيرة سليم من هذا الحدث إلى معاناة وتأنيب ضمير، حين يكتشف أن عريف هاشم قد نُقل لأن لديه شقيقاً شيوعياً هارباً تطارده السلطات وقد فر إلى خارج البلد. المفارقة حاضرة هنا، فهو شيوعي يتسبب في إبعاد شيوعي آخر إلى منطقة أشد خطورة.

لا يستطيع فلاح رحيم فكاكاً من الأفكار، فهي تفرض نفسها بقوة على سرده، وتظهر في تفاصيل متسربة بين السطور، وفي تأملاته لما يجري، وفي تشكل علاقته الجديدة بالسيدة البولندية وفي علاقته بأهل بيته. فلاح يسرد تفاصيل حياته كما عاشها كمثقف متنور، على لسان بطله الدائم سليم، لكنه يصر على إقحام القارئ في مساحات الأفكار الفلسفية التي يطرحها، وهو سرد قائم على فرضية أن القارئ ملم بمساحات الأفكار الفسيحة ويهتم لمتابعة اسقاطاتها على شخوص الرواية، وفي تقديري، فإنه افتراض نخبوي يتكرر كثيراً في سرد الكتاب بإجبار قرائهم على سياحات فكرية قد لا تروق لهم.

رواية “صوت الطبول من بعيد” توثيق أمين لما فعلته حرب السنوات الثمان بالعراق وبأهل العراق، وإذا كان لي أن أصف هذا التوثيق فسأضعه تحت عنوان “صوت الأغلبية القتيلة“.

بون/ صيف 2020 عام كورونا