خاص: حاورته- سماح عادل

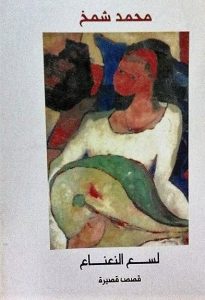

“محمد شمخ” كاتب وقاص مصري صدر له:

-” مساحة بلون الشمش” قصص قصيرة- 1999

– ” لسع النعناع” – قصص قصيرة- 2003

– ” يس البنفسج”- قصصية- 2012

– ” حالة كناريا”- قصص قصيرة جدا- 2013

– ” عمْ صباحا؛ أيها السَّارِد”- نصوص- 2016

إلى الحوار:

(كتابات) متى بدأ شغفك بالكتابة وكيف تطور؟

- لابد أنها كانت الدهشة.. الدهشة بالعالم الذي كان يحيط بي.. كان كل ما يدور حولي، يزيد كرات الدم الخاصة بالسرد في عروقي.. ولدتُ في حضن المفارقة.. أبٌ ريفيّ وأمٌّ حضرية.. أخوةٌ كنت أحكي لهم في الليل، قصصا من خيالي الطفولي.. أما جدّي لأبي فقد كنت أجلس أمامه، في الضحى، لأقرأ له ما تيسر من الحكايا والسير الشعبية..

كان لأبى دلفةٌ للكتب، هيَ الكُوَّة التي أحشر فيها رأسي، لساعات في الليل، لأقرأ صفحات من رواية أو سيرة شعبية أو من كليلة ودمنة وألف ليلة.. من تلك الفرجة الضيقة عرفتُ سرَّ الحكايا وسحر القص.. أفتحها كل ليلة لأدخل عالما جديدا مختلفا، ولأرى رجالا ونساء وكائنات غير التي أراها من حولي..

آمنتُ بالحكايا وسحرها.. تعرفت على صنوف كثيرة من القص والحكي.. وعشقتُ القصة القصيرة، تصورتها مثل لعبة في ملعب صغير.. وكلما ضاق الملعب، صعبت اللعبة، وتضاعفت المتعة والدهشة.. ألعبها مع أخوتي، وأمام جدي، وبين أصدقائي.. أقرأ كل ما تقع عليه عيني، من مجلات أو قصص.

كنت في العاشرة من عمري حين طلب مني مدرس اللغة العربية أن أكون مسئولا عن توزيع قصص المكتبة المدرسية علي زملائي، على أن يُحضِر كل منهم في الأسبوع القادم ملخصا لما قرأه.. كان بعض زملائي يعيد القصة دون أي ملخصات، وربما دون قراءة، فكنت أقرأ القصة بنفسي، وأعد لها ملخصا ليكون بين البقية.. منذ هذا الوقت عرفتُ متعة الكتابة.. وتدربتُ على أدواتها، ثم بدأت في كتابة القصص القصيرة الخاصة بي، ومن وقتها لم أتوقف عن الكتابة.

(كتابات) في مجموعة “لسع النعناع” تستخدم اللغة اليومية في الحكي في مزاوجة بين العامية والفصحى .. لما؟

- اللغة هي الأداة الأولى في تعاملنا اليومي.. وهي أيضا الأداة الأولى للكُتَّاب، نركز اهتمامنا على سياقها، وعلى التواصل بها مع الواقع.. نختار منها ما يصلح، ليكون المعنى حسب السياق، وحسب المتكلم وتكوينه الاجتماعي..

ولا أنظر لاستخدام اللغة العامية كونها إشكالية.. فطبيعة الأشخاص هي التي تحدد اللغة، وقد كانت أغلب شخصيات هذه المجموعة شديدة الواقعية، فاختارت لنفسها اللغة التي تناسبها، وتناسب طريقة تفكيرها وأفعالها.. وعلى الكاتب أن يوازن بين لغة الفصحى والعامية، وبخاصة مع شخوص وأبطال قصصه شديدة الواقعية.

(كتابات) في قصة “لسع النعناع” تصور إحساس الشيخ الكبير بالمرأة وكأنه لسع نعناع ينتشر في جسده .. كيف هي صورة المرأة في قصصك؟

- في قصص هذه المجموعة؛ المرأة هي محرك للأحداث بصورة كبيرة، حينًا تبدو في مقدمة الموقف القصصي.. وحينًا آخر تبدو من خلفه، أو بجانبه، فمثلا في قصة “لسع النعناع” ثلاثة نساء؛ واحدة منهن في المقدمة، بينما الأخرتان تبدوان من خلفها، حتى يكتمل الموقف القصصي، ورسم الصورة التي عليها عقل “الشيخ علي” بطل القصة، وإحساسه بالمرأة وصورها المتعددة.

عموما “السارد” يعتمد اعتمادا كبيرا دائما على المرأة، في تشكيل أو تحريك الحدث والتأسيس له، واعيا بالأسباب المكانية والنفسية لرسم صورة للمرأة حسب كل قصة.

أما عن المرأة وصورتها عموما، فالمرأة تظهر أحيانا بارزة كأنها الضوء.. وأحيانا تختفي وراء الأحداث كأنها اللسع الخفي.. لكنها موجودة دائما، في القصص كما في الحياة.. المرأة الحلم، المرأة الواقع.. المرأة الضوء، المرأة الظل.. المرأة الرحيق، المرأة الشجرة.. المرأة القوة، المرأة الخذلان.. المرأة المنتظرة، المرأة الهاربة.. المرأة في كل الأحوال هي محرك أصيل للأحداث في الخيال وفي الواقع.

(كتابات) ما تقييمك لحال الثقافة في مصر؟

- الثقافة المصرية طوال تاريخها هي أهم ما يملكه المصريون، وقد شاركت وساهمت إلى حد كبير في الحضارة الإنسانية، وظلت متماسكة ومتفردة حتى عقود قريبة، ولكنها الآن قد أصيبت باختلال كبير وتفكك شائن.. لم تعد تملك قوة المُرسِل، ولكنها أصبحت المستقبِل الضعيف.. لم تعد تؤثر هيَ، بل صارت تتأثر، بكل معني الكلمة السلبي للأسف.. الثقافة الآن في مصر تتراجع إلى حال يرثى لها، إن لم ينتبه الجميع.

(كتابات) في رأيك هل يظلم الكتاب في الأقاليم حيث تنعدم الفرص والدعم مقارنة بالكتاب في العاصمة؟

- بالتأكيد هناك ظلم، من حيث وفرة فرص العرض والتواجد المكثف، وكذلك من حيث كم المواقع الأدبية، والتجمعات الثقافية المتاحة أمام الجميع، ولكني أتصور أن الظلم الأكبر هو من أدباء الأقاليم لأنفسهم، بتكريسهم لهذه المظلومية.. وهم غالبا يقدمون أنفسهم بأقاليمهم، لا يقدمون أنفسهم بنصوصهم وكتاباتهم، لذلك نسمع عن أسماءٍ في أقاليم، أكثر مما نسمع عن نصوص وكتابات.. وأرى أنه لا يصح أن يوجد ما يسمى أديب قاهري أو أديب سكندري أو أديب دمياطي أو أديب سوهاجي.. الأديب ليس طقسًا وليس قطارًا، أو وجبة غذاء..

ومن ناحية أخرى هناك من يفضل العيش في إقليمه والاهتمام بالكتابة، الكتابة فقط.. دون أن يهتم بأي ضجيج في العاصمة وأضوائها، ولكن هناك أيضا من يستغل العيش في الإقليم بالمتاجرة مع أدباء من العاصمة، وتبادل المنافع والمصالح كما يحدث في المؤتمرات، وتوزيع الأماكن والمقاعد في الاتحادات، والمشاركات الخارجية والجوائز والمكافآت.. إنهم الفئة التي تسيء كثيرا إلى الأدب والأدباء.. الفئة التي تعيش في الأقاليم، وهي في ذات الوقت تعيش على موائد العاصمة.

(كتابات) ما رأيك في حال النشر في مصر وما هي إشكالياته؟

- النشر؛ سواء في الهيئات والمواقع الحكومية أو في دور النشر الخاصة يعاني الكثير من المشاكل والأمراض.. ففي الأولي تجد البيروقراطية المقيتة، والدهاليز الطويلة المملة.. في الثانية تجد الجشع والانتهازية والعشوائية.. وفيهما معا تجد الشللية، ولكنها بدرجة أكبر وأقبح في المواقع الحكومية.. عموما؛ مواقع النشر التي يديرها مثقفون وأدباء حقيقيون هي التي تصنع لنفسها، دورا أصيلا في خلق حالة ثقافية نظيفة ومتجددة.

(كتابات) هل تراجعت القصة القصيرة أمام سطوة الرواية وإقبال جمهور القراء عليها؟

- الكُتَّاب هُم مَن تراجعوا، وليست القصة القصيرة من تراجعت.. القصة القصيرة ماتزال تحوي أسرارا وتجليات وفضاءات عديدة، لم يتم الوصول إليها، وتستلزم فقط كي يُكشف عنها، أن يكون الداخلون إليها، هم عشاقٌ مخلصون حقيقيون لهذا الفن الآسر العظيم .

إن التراجع والتقدم.. أو الصعود والهبوط لا يأتي من الفنون، ولكن من الكُتاب أنفسهم، على قَدر ملكات إبداعهم وطموحاتهم.. لأنه ليس بين الفنون درجاتُ صعودٍ وهبوط.. جميعا على درجةٍ واحدة، ولا يمكن أن يلغي فنٌّ فناً آخر، أو يطغى عليه.. ولا أؤمن بمقولة زمن الرواية أو زمن غيرها.. جميع الفنون متشابكة كما الَّلون.. كما الضوء.

(كتابات) في كتابك (عم صباحا أيها السارد) كتبت نصوص ما بين الشعر والسرد.. في رأيك ظاهرة النصوص التي تقف في المنتصف ما بين الشعر والسرد يمكن اعتبارها ضمن إطار قصيدة نثر أم هي نوع جديد ظهر . وما هي خصائصه؟

- منذ البداية، وأنا أحاول أن أكتب بطريقة مغايرة ومختلفة عن السائد، وفي قصصي الأولى كانت هذه التلَّة الواقعة ما بين الشعر والسرد تظهر وتختفي دون قصد أو ترتيب مني، حتى دخلتها طواعية في قصصية “يس البنفسج” ثم كانت تجربة “حالة كناريا” ق. ق . ج.. ثم ترسختْ في كتاباتي، ووقعتُ أسيرا لها في كتاب “عم صباحا أيها السارد”.. حيث أطلْتُ التَّوقف على هذه التَّلة، لم يشغلني تصنيف الكتابة، هذا ليس من دوري، وليس من مهمَّتي.. يشغلني أن أبقى بجانب القصة القصيرة وأكتب.. فقط أبقى دائما بجانب القصة القصيرة وأكتب..

لا يشغلني أين سأذهب، أو متى سأتوقف.. أكتبُ، وأكتب.. وللسَّرد تجليات حتى تُخوم الشِّعر، وللقصة القصيرة كِوّات خبيئة، لم تُكتَشف، وفي كل فن يوجد -لابد- أبعاد شعرية، على المبدع أن يعرف كيف يوظفها.. أكتبُ لفعل الكتابة المقدس، ولست أكتب لتصنيفٍ مقدَّس.. ولن يقف طموحي في الكتابة، لأنني ببساطة بعد كل كتابةٍ أشعر أني خرجت للحياة توا..

إن كل فن هو رؤية للعالم، هناك مَن يُفضل رؤية العالم من خلال نافذة، وهناك مَن يُفضل من شرفة، وهكذا.. كلٌ منا له حق الاختيار وحده، حسب ميلِه الإبداعي، وأدواته ووجدانه.

(كتابات) هل سهلت وسائل التواصل الاجتماعي ظهور تلك النصوص نتيجة لتوفر بيئة مناسبة للتلقي والتفاعل المباشر مع القراء؟

- وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها “الفيسبوك” ضربت تابوهات كثيرة في صميمها، كالتجمعات الأدبية والصحف والمجلات والدوريات الأدبية، كذلك هزت عروشًا لأسماء أدبية كثيرة، كانت لسنوات طويلة تنبني لنفسها أبراجا من العاج، وتجثم على الأدباء، وعلى الساحة الأدبية.. أما أكبر دور لهذه الوسائل أنها منحت مساحات شاسعة لكل الفنون للتنفس بعيدا عن السلطة بكل صورها ومواقعها.. كذلك أصبحت وسائل التواصل مساهما أكبر، في تلاقي الثقافات والفنون.. مما ينبئ بظهور وتأسيس لأنواع كثيرة من الفنون الجديدة في المستقبل.

(كتابات) ما هي الصعوبات التي واجهتك ككاتب وما هو جديدك؟

- عن الجديد؛ حاليا لدي ثلاثة كتب جاهزة للطبع، الأول قصة القصيرة، والثاني قصة قصيرة جدا، والثالث نصوص..

أما عن الصعوبات التي واجهتها، فهي تتمركز- أغلبها- في ما نجده في الوسط الأدبي، من علاقاتٍ أغلبها قائمة على المصالح والمنافع المتبادلة، وأيضا في الأعداد الكبيرة التي يعج بها هذا الوسط وموائده من مدعين ومرتزقة.. لكنها تظل صعوبات يمكن التخلص منها وتجنبها..

أما عن أكبر الصعوبات، والتي لا أستطيع منها الخلاص، فهي تكمن في المواءمة بين العمل الوظيفي الذي أقوم به بصورة روتينية كل يوم، وبين الكتابة وسطوتها..

وأظلُّ أقول لنفسي: ” يا صديقي؛ ابقَ دائما حيث الكتابة”

قصة “لسع النعناع”..

” الشيخ إسماعيل ” مؤذن الزاوية القديمة يردِّد دائماً أن لا منبِّه ولا يحزنون، هو يفيق من تلقاء نفسه. و”الشيخ علي” الإمام، لا يصدقه أبداً، لأنه هو نفسه لا يستغني عن المنبّه. أحس الشيخ إسماعيل بلحم ” أم فرج ” يثقل على سلسلة ظهره. فتح عينيه ببطء. تنصَّت لصوت الأنفاس العميقة. نادى: ” أم فرج، أم فرج ” لكن صوته تحشرج. بدا كأنه يتنحنح. أراد أن يقول لها أن تكشح فخذها عنه، وأن تنقلب إلى الجهة الأخرى:” نايمه نومة أهل الكهف…” قالها لروحه، فيما أحسَّ أنه أوان الفجر. انقلب على ظهره. جاهد حتى اعتدل، قعد، نظر بضيق إلى سحنتها العرقانة. لاحظ أن جبينها ووجهها يلمعان من أثر العرق المدهِّن. حَوّل عينيه عنها. زحفت كفُّه تحت المخدة. سحب طاقيته، كبسها في صلعته، ثم ترك ساقيه تنزلقان وتتدليان. شعر بالحصيرة تدغدغ باطن قدميه. نتش الجلباب المعلّق على مسمار بالجدار، طرحه خلف رقبته المعروقة، وخطا نحو الباب.. تحاشى أن يخبط شيئاً. شدّ دلفة الباب نحوه مرتين. أزَّت المفصلات. مرَّر جسده ثم استدار، زم ًّالباب.. انقلبت ” أم فرج ” إلى مكانه. فوق عتبة البيت دسَّ قدميّه في المداس.. بعد خطوتين في الحارة الضيقة السدْ. شعر بنسمة هواء رطب تدخل من فتحتىّ لباسه الطويل .

” يا الله ” تمتم بها، وحَوَد إلى الشارع. رغم سُمرة بشرته إلا أن النور المنبعث من مداخل البيوت، جعل زبيبته الداكنة تسطع في وجهه، وتنافس أنفه على الظهور. وجد نفسه – كما في كل مرة – يمشى من الجهة التي بها بيت الشيخ على. رغم أنه ينوي دائما أن يخالفها، حتى لا يشعر به، إذ ربما يكون في نوم ثقيل فتروح عليه الصلاة، فيؤم هو المصلين، بدلا منه، ويظل يتندر بها طوال النهار. مَرقتْ ( عِرسة ) من أمامه، لم يلحظها. حاذى جدار غرفة نوم ” الشيخ على”.. وحاذى جدار مكتب تحفيظ القرآن.. وتحاشى العتبة التي يجلسان فوقها آخر النهار، وهما يتحادثان ويحكيان لبعضهما الأسرار، حتى إذا غلبهما الصمت، سأله عن الوقت، وقام يسبقه إلى الزاوية، ليرفع الأذان، ويرد الشيخ على بأنه سيلحق به… ” وينسل من الباب الموصل حجرة المكتب بالصالة، ليطمئن على زوجته الجديدة، وما إذا كانت تريد شيئا أو ينقصها شىء، فهو يدلّلها آخر دلال، وشايف مزاج مزاجها… ” ولاحظ الشيخ إسماعيل أنه صَغر أكثر من عشر سنوات، وأنه قد صبغ شعر رأسه، ويداريه عن الناس.. ” وعني أيضا ً، مع أنه كان لا يداري عني شيئاً مطلقا ً، حتى نيَّته في الزواج صارحني بها في وقتها، بعد أيام من وفاة زوجته، ولما نقلتُ الخبر إلى أم فرج ضربتْ صدرها وقالت: بعد “وَطفَة” ناوى يتجوِّز ؟! وأقسمتْ أنه لن يأخد ثواب صلاته، بل أن صلاته باطلة، ولم لا ؟! وهو الذي تزوج وخان العِشرة.. وفضلتُ أنا ساعتها السكوت..

” رفع كلب رأسه، وقام متمطعا ًإلى الجهة الأخرى، زام، حتى مرّ الشيخ اسماعيل من فوق مكانه، ثم عاد ورقد فيه ثانية. وقف الشيخ إسماعيل قُبالة باب الزاوية. مدّ يده في (الصديرى)، وطلّع ربطة المفاتيح.. ” أطول مفتاح هو مفتاح الباب العمومي” ، فَتَحَه. وبسمل. خلَّى المداس فوق المصطبة أمام الباب. ” يا الله ” قالها ودخل . مدّ ذراعه إلى لوحة الكهرباء. أضاء لمبة فوق القِبلة تماما ً.. ركن الجلباب عند المنبر. قرّب ربطة المفاتيح من نظره.. ” المفتاح القصير الغليظ هو مفتاح المنبر”، فَتَحَه. وأدار الراديو، ورغم أنه يقفله دائما ًبعد كل صلاة للعِشاء، وصوته نقيا ًواضحًا، إلا أنه يجده في الفجر مشوشًا، مختلطًاً بموسيقى. وكم أوْضَح له الشيخ عليّ وفسّر، بأن السبب يرجع إلى الموجة، وتغيّْر الإرسال، ويعيد ويزيد، لكن الشيخ إسماعيل لا يفهم منه شيئا، ويقع في نفسه أن الشيخ على يتفذلك، وأن فذلكته زادت من يوم زواجه الجديد.. ” المسألة ببساطة أن أحرك المؤشر قدر شعرة، وأُنصتْ.. تختفي الموسيقى، ويصفو الترتيل، أمّا الكلام عن موجة وخلافه.. فهو كلام غير مفهوم، ولا مؤاخذة يا شيخ علىّ ..” اطمأن الشيخ إسماعيل للصوت. هوّى تِكة لباسه. راح للميضة. وكلما اقترب، سمع صوتا ً، كأنه خرخرة مياه. حدًّث نفسه؛ لابد أنه أحد الملاعين الذين يأتون فقط للتبول، قد ترك الحنفية مفتوحة. تأكد وتيقن أن الصوت خرخرة مياه، وأنه يأتى من ناحية الحمًّامات. لبس قبقابا ً، خبط به ونزل درجات..

يسأله الشيخ على : إنت بتخاف ياشيخ إسماعيل ؟! يجيبه دون تفكيرً، كأنه حفظ الجواب : أخاف من اتنين ؛ ربنا والنسوان. يقول الشيخ عليّ : النسوان خلقهم ربِّنا لنا.. للحياة الدنيا.. عشان نحبهم، مش نخاف منهم ؟! – بس ياشيخ عليّ، ما حَد في قُدرتهم..!! يعجن الشيخ عليّ في الكلام، ليأنسا وهما في طريق عودتهما من المَعزى : – يعني لو طلع لنا شيطان ماتخافش ! ؟! – الشيطان ومالو.. لكن شيطانة أعوذ بالله، إحنا قادرين على إنسهم .. ؟! يقهقه الشيخ عليّ فيجعل الطريق كله ضوضاء. من عادة الشيخ إسماعيل أن يدخل أول حمَّام؛ يقضي حاجته فيه، ويخرج ليتوضأ، لكنه تخطَّاه. حاذى كل حمَّام، يَبص ويتسمَّع. يبص ويتسمَّع. تبلبل – فجاة – لسانه بين فكيه، واستعاذ، حين لمح في الضوء المتسلل من الزقاق المجاور شبحًا عند آخر حمَّام، زعق: – بِتْ ؟! صوته تحشرج. استعاذ – مرات – في سره : – بِتْ.. بتعملى ايه عندك ؟ – باملا ياشيخ اسماعين .. استقر قلبه، هدأ، زرَّ عينيه، وقد عَرِفها : – دخلتِ إزاى يابت ؟! – الباب دا مفتوح.. أهو. ” مفتوح.. ؟! ” المفتاح الأوسط هو مفتاح باب الزاوية الخلفي.. ” حط المفتاح في الكالون، ” المفتاح بيفوِّت! الكالون لابد فسد..

” استدار، وضع كفَّه في الأخرى، وراء ظهره، عند خيط التكة. خفَّف من صوته : – يا بِتْ دي مَيْة الجامع.. – المَيْة مابتوصلش عندنا ياشيخ إسماعين. لاحظ ثوبها ( السَرْسيه ) مبلولا ً، وملتصقا ًببدنها.. – دي يا بِتْ ميّة وِضوْ ..! – ما احنا بنتوضى منها ياشيخ إسماعين ! قالتها بميوعة، وابتسمت. بدت لمعةُ خديّها. انحنت ترى إن كانت الغلاَّية امتلأت. انتفاخات أردافها بقيت في الضوء، وقعت عينا الشيخ إسماعيل عليها .. يسأله الشيخ عليّ : بنت مين ؟ يجيبه : بنت الشوربجي .. يعتدل الشيخ عليّ ويقول: البنت دى فرسة.. ! يردّ الشيخ اسماعيل وقد خمَّن ما في رأسه : مِرات عبد اللطيف السباك.. يتغير وَجْه الشيخ عليّ، يرتد بصره، يُرجِع ظَهره إلى جدار مكتب التحفيظ. يُضيف الشيخ إسماعيل: عبد اللطيف الليّ في العراق.. اعتدلت بنت الشوربجى. الغلَّاية لم تمتلىء بعد. سألها وقد راحت حشرجة صوته : – عبد اللطيف هنا يا بت ؟ شدّت ثوبها إلى الوراء : هنا .. اختنقتْ ضحكة قصيرة في صدره، كَح : – كله منكم، الخزَّان مابيكمِّلش النهار ! وتقطَّعت ضحكته. ولا يعرف كيف نطَّت صورة أم فرج اللحظة إلى رأسه، وكبستها بأكوام من اللحم المتهدل، المدعوك بـ ( المروخ) .. – بيلعب نفسي ياشيخ عليّ.. ساعتها، أقرف من الدنيا ومن كل بنات أمنا حوا.. يقهقه الشيخ عليّ. يخرج الولد ” رفعت ” من دكانه الذي قبالة مكتب التحفيظ، على صوت القهقهة. يمسح الشيخ عليّ قفاه بالمنديل، ويميل هامسا: – يعني لا تعاشرها ياشيخ ؟!

يرد سريعا ً، كأن الشيخ عليّ رماه بإحدى الكبائر: – أبداً والله، ومن سنين، وكمان المرض الليِّ جالها في القلب.. انتبه الشيخ اسماعيل، الغلَّاية طفحت، وهي أيضا انتبهت.. فانكفأت تقفل الحنفية. غابت عينا الشيخ اسماعيل، وحَطَّتا، ثم زحفتا في الخط الذي بين ردفيها وساقيها. وخطر في ذهنه صورة الشيخ عليّ راقدا ًجنب بنت الراجحي، زوجته الجديدة، والتي لا تتخير عن هذه . عدلت قامتها. وهو فكَّ يديّه من وراء ظهره، ومن غير أن تطلب منه أو تلمح إليه، مالَ من تلقاء نفسه، ليرفع الغلَّاية معها. أحسَّ عافيةً واتَتْه في ذراعيه. لم يشعر بالثقل ولا بدفقة المياه التي اندلقت عليه. لكن عافيته استحالت فجأة خدرًا، حين انزلق ظهر يده – في صعوده – على نهدها. استقرت الغلَّاية فوق رأسها، واستدارت تخرج. تقافزت عينا الشيخ إسماعيل على بَدَنِها، ثم توَقفتا على كالون الباب. وقف متسمرًا في مكانه. شاردا، لا يفكر في شيء ولا يشعر بشىء، غير ظَهر يده ، فقط ظَهر يده.. يحسُّ أن به لَسعًاً، كأن الذي في عروقه ليس دما ً؛ إنما نعناع . أفاق. راح عند أول حمّام، ولم يدخل. تقدم للوضوء. صب َّالماء على يده. ازداد لسع النعناع. راح يلبس جلبابه. خرجت يده قبل رأسه. قعد – على غير عادته – ولم يُصَل ركعتي التحية، ولم يُسبِّح – أيضاً كعادته – حتى أوان الآذان. فقط أسند رأسه إلى المنبر، وضمَّ ركبتيه إلى صدره، ورأسه إلى كَفِّه.. ينطلق لسع النعناع تحت جلده، إلى أطرافه، وإلى أنفه، وإلى عينيه، وإلى قلبه.