خاص : حاورته – سماح عادل :

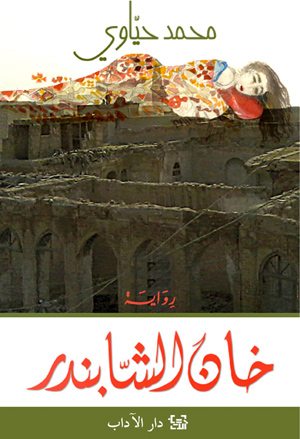

“محمد حيَاوي” كاتب عراقي متميز، مقيم في هولندا، حاصل على ماجستير في التصميم الجرافيكي.. صدر له مجموعتان قصصيتان: (غرفة مضاءة لفاطمة)، و(نصوص المرقاة)، كما نشر مجموعة قصص باللغة الهولندية. وصدرت له روايات: (ثغور الماء)، (طواف متصل)، (فاطمة الخضراء)، (خان الشابندر).. وقد حققت رواية (خان الشابندر) شهرة في الأوساط الثقافية العربية، وذلك لتناولها فئة البغايا في جو من السحر والخيال، كما ارتبطت الرواية بالمكان مقدمة تصويراً أقرب إلى السينمائي له، معبرة عن حنين المهاجر لوطنه الذي غيرت ملامحه الحروب.. حاورته (كتابات) لمناقشته حول إبداعه وحول الرواية العراقية والنقد…

(كتابات): إلى جانب كونك كاتب وروائي حقق انتشارًا.. عملت أيضًا كفنان تشكيلي واكتسبت شهرة في هذا المجال.. أين تجد نفسك أكثر ؟

- في الواقع أنا كاتب بالدرجة الأولى.. وكنت قد أصدرت روايتي الأولى في العام 1983 في العراق، ثم مجموعتي القصصية الأولى (غرفة مضاءة لفاطمة) في العام 1986، تلتها روايتي الثانية (طواف متّصل) في العام 1989، قبل أن أغادر العراق مضطراً إلى الأردن ومن ثم إلى منفاي هولندا في العام 1996، ولم أصدر بعدها سوى مجموعة قصصية واحدة هي (نصوص المرقاة) في العام 1996.. أما الفن التشكيلي فقد دخلته من باب التصميم الجرافيكي، بعد أن درسته في هولندا وتخصصت فيه بعمق، ثم انخراطي في العمل الصحافي في جريدة “التلغراف” الهولندية لأكثر من 12 عام.

لقد فصلتني تلك التجربة، على الرغم من غناها وأهميتها على الصعيد الشخصي، عن عالمي الحقيقي وهو الأدب، وكنت أتحين الفرصة للعودة بقوّة ومواصلة الكتابة الروائية، لكن طبيعة العمل الصحافي في الغرب وثقله قد حال دون ذلك، حتى قررت التوقف عن ذلك العمل والتفرغ للكتابة من جديد وكان ذلك في العام 2010، فكتبت روايتي الرابعة (خان الشّابندر)، إذا ما أضفنا روايتي (فاطمة الخضراء) التي منعت من النشر في وقتها.

(كتابات): الرواية الأولى (ثغور الماء) كانت في العام 1983 وتوالت بعدها أعمال قليلة.. هل كنت تحلم طول فترة الانقطاع عن الكتابة بالعودة القويّة لعالم الرواية ؟

- نعم.. لقد توقفت عن الكتابة، أو أُعطبت تماماً لأكثر من عشرين عام في المنفى، بسبب ابتعادي عن مناخي الأثير في الكتابة وهو العراق، لكن بمجرد زيارتي الأولى بعد هذا الانقطاع في العام 2012، عاد النشاط لمخيلتي وتحفزت للكتابة من جديد، فكتبت روايتين في فترة متقاربة، هما (خان الشّابندر) و(سيرة الفراشة).. لقد حدث معي ما لا يمكن أن أتصوره، كما لو كانت مخيّلتي تلقحت بغبار الطلع، عندما زرت بغداد والمدن الأخرى وتلمّست الآجر القديم وتجولت في المناطق التي كنت أمر بها يوميًّا، وعلى الرغم من أن زيارتي تلك كانت لأغراض تقديم دورات تطويرية للصحافيين الشباب في المدن العراقية وبدعم من الأكاديمية الألمانية التي أعمل فيها كمدرب، لكنَّها كانت من جهة أخرى بمثابة العودة للحاضنة المخيّلاتية، عندما بدأت المفردات والمشاهد اليوميّة التي كنت أصادفها تولّد شرارات قادحة لحكايا وقصص ستكتب لاحقًا حالما يتسنى لي الوقت، وكنت أستثمر الليالي في الفنادق التي أقمت فيها في المدن العراقية المختلفة، للعمل على حاسوبي الشخصي والكتابة، وكانت لدي رغبة عارمة وقتها لتدوين كل ما أراه، بل وأصوره على هاتفي المحمول كمفردات وبُنى تحتية يمكن أن أعود لها لاحقًا.

(كتابات): في رواية (خان الشّابندر) هل تحول أرواح الضحايا لأرواح أثيرية كان حلاً لمأزق الواقع المليء بالدمار والحروب ؟

- نعم إلى حد ما.. في (خان الشّابندر) حاولت الانتصار للذاكرة المدماة التي افترشتها الحروب والعنف والبشاعة، وبيت “أم صبيح” الذي اكتشفت فيه رجولتي لأوّل مرّة قبل عقود من الزمان، لم أجده، كما لم أجد الفتيات بائعات الهوى اللواتي عاملنني كفتى غر عديم التجربة وسهلنّ مهمتي وفتحنّ لي أبواب جنانهن، الآن عندما زرت المنطقة القديمة في “الحيدرخانة” ولم أجد البيت، تذكّرت، كم كنّ جميلات وصادقات وإنسانيات وتلقائيات في سلوكهن، على الرغم من المحن التي واجهتهن ونظرة المجتمع الشرقي لهن ووقوعهن تحت التهديد الدائم بالقتل، ونتيجة لفداحة الخسارة التي شعرت بها حين لم أجدهن، قررت إعادتهن للحياة والانتصار لهن وصقل شخصياتهنّ وتقديمهن على حقيقتهن الإنسانية النبيلة التي رأيتهنّ بها، لكن قولي لي هل ارتويت أو أنطفأ حيفي ؟.. بالتأكيد لا، فمازلت أشعر بأنَّهنّ جديرات بالكثير من التخليد وكشف حقائقهن، ورواية واحدة لا تكفي لمثل هذا الفعل من وجهة نظري.

في الواقع لم تكن تلك المحاولة هروبًا من الواقع المرّ والمتعفن في العراق الجديد، بقدر ما هي محاولة لإعادة الخلق، Creation من نوع ما، لأن الغياب والموت حدث يوميّ في العراق وفي بغداد تحديدًا، حتى أنّ الرواية قدّمت الناس موتى منذ أزمنة سحيقة، لكنهم أحياء بشكل أو بآخر، إنَّهم فعلاً أرواح أثيرية لا تتأثر بالانفجارات ولا الشظايا ولا الذبح، كان المعنى القصدي للرواية هو إقامة “يوتوبيا” خاصّة بديلة للواقع المخرّب، ينتصر فيها الخيال لأنماط الحياة التي أحبّها في الماضي ولا يريد أن يصدّق أنَّها أتلفت وتبددت.

(كتابات): في رواية (خان الشّابندر) تناولت بائعات الهوى بطريقة متسامحة ومتعاطفة، حتى أنّك صورتهن وقد تحولنّ إلى ملائكة أو أرواح أثيرية بعد موتهن.. هل في ذلك محاولة للخروج من الإدانة التقليدية لهن ؟

- الارتقاء بشخصياتهن في الرواية جاء ضمن محاولة مركبة لإعادة مفهوم الفضيلة وإخضاعه للمحاكمة.. فطالما تغنى الناس بمفهوم الفضيلة وعابوا على بائعات الهوى مهنتهن التي أجبرن على ممارستها تحت ضغوط اجتماعية لا إنسانية بحقّهن، وكنت أطمح لطرح السؤال بطريقة مغايرة في الرواية، أيهما أقرب لمفهوم الفضيلة ؟.. رجل الدين الذي يحرّض على العنف والقتل والابتزاز والتخريب، أم بائعة الهوى التي تستقطع جزءاً من مدخولها لدعم “أمّ غايب” المرأة التي تدير بيتًا أو مأوى للأطفال اللقطاء والمشرّدين في الشوارع ؟.. أيهما أقرب للإنسانية ؟.. ففي محصلة بحثي المطوّل والعميق في المجتمعات العربية، لم أجد بائعة هوى تمارس الرذيلة، بالمفهوم الساذج لهذا التوصيف، برغبة ذاتية منّها، أو بدافع الشبق الجنسي والانحراف، بل كنّ في الغالب ضحايا قيم وأعراف ومفاهيم بالية يتحكم بها الرجل نفسه، ولّدت عليهن ضغوطًا لاإنسانية أدت في النهاية لانحرافهن.

ومن وجهة نظري، ليس هناك أكثر حنانًا ومشاعر إنسانية من بائعات الهوى، ذلك لأن العوز الذي عانينه لمشاعر الأمومة على سبيل المثال، قد فجّر في دواخلهن تلك النزعة المهولة التي لا يمكن لأي كان اكتشافها من الوهلة الأولى، ما لم يكن ذا دراية وحس إنساني رفيع ونزعة للخير والنبل، وبالنظر للطريقة البشعة التي قُتلنّ بها، أقصد في الرواية، كان لابد من الانتصار لهنّ وتحويلهنّ إلى ملائكة من نور يرفرفنّ حولنا ويقودننا للبهجة والفرح واللذّة المتواصلة، وما أريد أن أقوله هنا هو أنّ من يموت أو يُقتل مظلومًا لابدّ أن يتحوّل إلى ملاك للرحمة، بغض النظر عن ماهيته أو حقيقته التي كان عليها في حياته، والمرأة من وجهة نظري، سواء كانت فاضلة أم بائعة هوى، هي الأقرب إلى الله بعد الأطفال، بالنظر لهشاشتها وطبيعتها المعطاء، كونها مستوعبة للحياة، حين تستوعب الرجل، ومانحة لها حين تلد.

(كتابات): هل يمكن اعتبار المكان في (خان الشّابندر) أحد المكونات الهامة للرواية.. وهل يمكن تفسير الاحتفاء به بأنه تعويض عن الوطن المفقود ؟

- في الواقع رواية (خان الشّابندر) رواية مكان بالدرجة الأولى، بل أن جميع رواياتي روايات أمكنة، إن جاز لنا التعبير.. والمكان يلعب عندي دورًا هامًّا وحاسمًا لبناء الحكاية الخيّالية، وأغلب رواياتي وأعمالي القصصية استوحيتها بسبب تأثير مكان ما على مخيّلتي.. في (خان الشّابندر) كان لبناية الخان المهدّم القابع وسط منطقة “الحيدرخانة” القديمة في “رصافة بغداد”، الأثر الكبير على تحفيزي للكتابة، فقد تسنت لي زيارة المبنى، الذي كان في الماضي يعج بالحركة وممارسة التجارة، لاسيما تجارة الفضة التي امتهنها أبناء الديانة “المندائيّة” بالدرجة الأساس. وقد هالني الدمار الذي لحق به وشدّة الإهمال، ومن فرط تأثري جلست على دكّة وسط باحته وكدت أبكي، قبل أن ألمح بيتًا قديماً آيلاً للسقوط يتكئ على بقايا الخان، لاح منه جدار عالٍ تتوسطه نافذّة عليها ستارة زرقاء ذكّرتني ببيت قديم في المنطقة ذاتها كنت زرته أيام مراهقتي، فطلبت من صديقي زيارة هذا البيت، الذي اكتشفنا ثمّة عائلة فقيرة تسكنه، على الرغم من وهنه واحتمال انهياره في أيّة لحظة، وفي ذلك المنزل قمت بتصوير الغرف القديمة والسلّم المتهالك والسطح المفتوح على الخلاء، ومن السطح تمكنت من الحصول على صورة شاملة لخرائب الخان المهدّم من الأعلى، ومن خليط المشاعر الذي انتابني لحظتها وشعوري بالقهر والحيف على مصير الفتيات، تبلورت لدي فكرة الرواية التي أردت لها أن تحمل اسم المكان نفسه، وهي في المفهوم الرمزي معادل موضوعي للعراق الحاضر المهدّم والمدمر والمتبدّد تاريخه والقائم على مفاهيم الثأر والتصفيات ومحاكم التفتيش والردة للقرون الوسطى.

(كتابات): حازت روايتك (خان الشابندر) على إعجاب الوسط الثقافي, ليس في العراق فقط وإنما في مصر أيضاً ودول أخرى.. حدثنا عن ذلك ؟

- عندما أنجزت نص (خان الشّابندر) لم أشأ المجازفة، بالنظر لحرصي الشديد عليه، وكوني انقطعت عن النشر لأكثر من عشرين عام، فرفضت مقترحات نشره في العراق الذي تعمّه الفوضى، لاسيما على صعيد النشر، بعد أن رُفعت القيود بشكل عشوائي وانتشر الاستسهال هناك، وقدرت في سرّي بأن الرواية لن تحظى بقراءة جيّدة وسط هذا الكم الهائل من الروايات المنشورة بعشوائية مطلقة، كما إنَّني من جهة أخرى، أردت أن أخضع نصّي لتمحيص جيّد، فأنا وبعد هذا الانقطاع الطويل عن الكتابة، لا بدّ من مراجعتي وتمحيص نصّي وفحصه بدقّة، ولهذه الأسباب جميعها اخترت دار الآداب المعروفة بتزمتها وصعوبة معاييرها النشرية ودقّة تمحيصها للنصوص، وقدّرت في سرّي أيضًا بأنَّني لو اجتزت تلك العتبة الصعبة، ستسهل عليَّ الخطوات اللاحقة بالتأكيد، وحتى لحظة تقديمي النص للآداب لم أكن واثقًا من جودته تمامًا، بسب قلقي الدائم وحرصي على ما أكتب، لكن ردّ الدار وتعبيرهم المدهش عن الإعجاب به قد فاجأني في الواقع.

وهكذا كان، بعد أنّ صدرت الرواية من دار الآداب العريقة وسط احتفاء واسع، ثم توالت ردود الأفعال الإيجابية حالما وصلت الرواية إلى العراق ومصر وسوريا والخليج، وكُتبت عنها عشرات الدراسات النقدية والمتابعات والعروض في أغلب الصحف العربية ووسائل الإعلام الأخرى، حتى أن الباحث “عباس داخل حسن”، الذي تصدى لجمع ما كُتب عنها في كتاب نقدي خاص، أسماه (سقوط السماء في خان الشّابندر)، لم يستطع استيعاب كل ما كُتب، إذ تجاوز عدد المقالات والدراسات السبعين مقالاً ودراسة في مختلف الدول العربية والخارج، كما كانت محور ندوات عدة في معارض الكتاب، بعد أن حققت أفضل المبيعات في معرض أبوظبي للكتاب للعام الماضي، وهي الآن في طور الترجمة للفرنسية والهولندية والألمانية، بينما ستصدر ترجمتها الفارسية بعد أسابيع قليلة، ومن وجهة نظري، فإن جميع تلك المعطيات قد لا تدلل على أن (خان الشّابندر) رواية كبيرة أو مهمة، إنما بالتأكيد رواية صادقة تصدت لقضية إنسانية شفافة طالما أهملها السرد العربي، وهي حسب الكثير من النقّاد، رواية مكتوبة بلغة سلسة وغير متكلفة وبأسلوب سردي متواصل يحفز القارئ على التواصل مع أحداثها ونهايتها الصادمة حسب رأي الناشر، وهو جل ما كنت أطمح إليه في الواقع، ليس في (خان الشّابندر) وحسب، بل في جميع رواياتي السابقة والجديدة، بما في ذلك روايتي الخامسة (بيت السودان) التي ستصدر الأسبوع المقبل عن دار الآداب أيضًا.

(كتابات): هل الكتابة الروائية الأقرب إلى التصوير السينمائي، وكأن السارد يحمل عين كاميرا هي الكتابة المفضلة لديك ؟

- تختلف الأساليب الروائية من كاتب لآخر، كما تختلف اللغة السرديّة وطريقة تناول الأحداث، شخصيًا أميل للكتابة التفصيلية والمغرقة في الشيئية لحمل القارئ على التخيّل والدخول في عالمي الروائي بسلاسة وبإلمام تام بالتفصيلات التي أجدها ضرورية للغاية، إن عملية التخيّل تستند بالدرجة الأساس إلى عنصرين مهمين، الكاتب وما يقترحه من مدخلات خيالية، والقارئ المتحفز ذو الخيال الخصب، أو المستعد للتخيّل، إن المدهش في الرواية ـ وفي العمل السردي ـ ليس في أنه ينسينا للحظات أين نحن وإنما هو في أنه يخلق عالمًا موازيًا يبدو أحيانُا أكثر واقعية من الواقع، كما يقول الروائي التركي “أورهان باموق” حين يشبّه الرواية بالحلم، في محاضرة له بشأن “الروائي الساذج والعاطفي”. فكما يحدث حين نستيقظ من بعض الأحلام ونتمنى لو أنها لم تنته، نتمنى ألا تنتهي رواية نقرأها. لكن الرواية التي تستغرقنا تبدو أكثر واقعية لأنها تنظر إلى الواقع من زاوية مختلفة تمامّا، زاوية تبرز سمات في الواقع لم نكن لننتبه لها. وهذا هو ما يسعى إليه الفن عمومًا.

(كتابات): في رأيك هل إبداع الكتّاب الذين استطاعوا الخروج من العراق، يختلف عن الذين مكثوا فيه.. ولماذا ؟

- الكتابة في المجمل هي انعكاس لتجارب الكاتب الشخصية، وكلما خاض الكاتب معترك الحياة وتعرض لمحكات صعبة وصقلت تجربته، كلّما كان رصيده أو مخزونه الإبداعي أغنى وأثرى، وبما أن السفر يعدّ تجربة مصيرية مهولة حين يضع الإنسان مصيره على المحك ويلتحف المجهول في غياهب المنافي والتشرّد في المدن الغريبة قبل أن يستقر نسبياً، فإنه منعطف عميق ستكون له ارتداداته النفسية على الكاتب بطبيعة الحال، لكن هذا لا يعني أن الكاتب العراقي الذي لم تتح له فرصة السفر أو التغرب عاجز عن الكتابة أو أن تجربته الذاتية ناقصة، بل أنّ أغلب الذين بقوا في الداخل عانوا الأمرّين من الحروب والتهديد والحصار وصقلت تجاربهم الشخصية أيضاً بطريقة أو بأخرى، ربما الاختلاف قد يتجسد في تعلم اللغات الأخرى والقراءة بواسطتها والإطلاع على تجارب أدبية عالمية بلغاتها الأصلية أو بترجمات متينة، وهذا الأمر من شأنه أن يغني تجربة الكاتب بالتأكيد.

(كتابات): بماذا تفسر الطفرة التي حققتها الرواية العراقية خاصة بعد 2003 ؟

- بعد المحن والحروب والهزات العميقة التي تتعرض لها المجتمعات، تتولد لدى الناس حاجة ملحّة لرواية قصصهم وما جرى لهم وتدوينها، هذه الحاجة رافقها بعد الاحتلال وسقوط النظام السابق، حالة من سقوط المعايير والانفتاح على النشر، كما لو كان الناس في سباق لتعويض القهر والمنع وكثرة التابوهات التي تعرضوا لها، فكانت ردّة فعل عفوية لدى الناس جميعاً للتعبير عن ما يجيش في صدورهم، وليس الكتّاب وحسب، فقد أضافت تجربة الحرب الأخيرة واجتياح بغداد على أيدي القوات الأميركية، وانهيار المؤسسات وفجيعة الناس بطبيعة التغيير وتبدد أحلامهم بالديمقراطية وتسلق الإسلام السياسي بقيمه الشوهاء على رقبة العراق، أضافت جميع هذه العوامل والمعطيات عمقاً آخر للتجربة الكتابية، ناهيك عن أن العراق كان قد خرج للتو من حربين مدمرتين هما حرب إيران التي دامت ثماني سنوات، تلاها حصار ظالم وموجع ومدمر، وحرب الكويت التي يعرف الجميع تبعاتها.

إن هذه العوامل مجتمعة قد أدت لتغير طبيعة ومزاج وتركيبة الشخصية العراقية، كما أنهارت قيم وتبددت مبادئ وبنى أخلاقية كاملة، وقد انعكس كل ذلك على طبيعة الرواية العراقية وموضوعاتها وآلية كتابتها، وعلى الرغم من أن أغلب ما كتب ونشر لا يعدو كونه محاولات من نوع ما، إلّا أنّ هناك الكثير من التجارب المتميزة والمتينة التي شكّلت وتشكل ملامح ما يمكن تسميته بالرواية العراقية الجديدة، على الرغم من أن الأمر مازال بحاجة إلى تمحيص وقراءة نقدية معمقة في الحقيقة. وفي المحصلة لا نستطيع، بأي حال من الأحوال، فصل العنف كمحرّك للفعل المخيّلاتي عن الرواية العراقية، لاسيما تلك التي كُتبت بعد العام 2003، حتّى تحولت إلى سمة شبه ثابتة لها، يشترك بذلك الكتّاب الذكور والإناث من الروائيين العراقيين، الذين يعيشون في آتون الداخل المحترق، أو في المنافي الباردة.

وبما أن الرواية هي مرآة عاكسة لمجتمعها، ومعادل موضوعي له، أو هكذا يصفها البعض على الأقل، فلا يمكن لها الابتعاد عن هذا الواقع ـ الخيالي أو الانفصال عنه، وقد أطلق الناقد العراقي المعروف “محمد جبير” على تلك الظاهرة مصطلح الواقعية الخيالية، وقصد بها تلك المحاولات الباسلة من الخيالات التي تنشد محاكاة الواقع وليس تخيله، لأن الواقع العراقي الحالي قد تجاوز الخيال بكثير.

(كتابات): هل تلقى الرواية العراقية على نضجها وبراعتها التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة الاحتفاء الذي تستحقه من النقد العربي ؟

- لا أعتقد ذاك، والسبب من وجهة نظري هو التفتت والتباعد النقدي والقرائي العربي إن جاز التعبير، كما أن سوء التوزيع وصعوبته في ظل الظروف الراهنة، قد حال دون وصول أغلب النتاج الروائي العراقي للقارئ العربي، إلّا في حالات نادرة تعتمد بالدرجة الأساس على تحرّك ونشاط الكاتب نفسه من أجل تقديم عمله الروائي والتعريف به، ونظرًا للظروف الصعبة التي يمرّ بها العراق حاليّا، من سوء إدارة للثقافة وعدم وجود موزع وطني وتهميش دائرة الشؤون الثقافية التي كانت الناشر والموزع الأول في العراق للكتاب والمجلات الدورية، أصبح توزيع الكتاب العراقي معضلة حقيقية، ولو أضفنا إلى ذلك انقطاع الطريق البري بين العراق وسوريا والأردن ولبنان بسب هيمنة الجماعات الإرهابية المتطرفة على عليها، تكون النتيجة كارثية.

وقد نستثني من ذلك الروايات العراقية التي تُنشر خارج العراقي في بيروت والقاهرة من هذا الحصار بشكل أو بآخر، على الرغم من أن شحنها للعراق قد يستغرق أشهرًا طويلة بالبواخر نتيجة لانقطاع الطرق البرية كما ذكرت.