خاص : حاورته – سماح عادل :

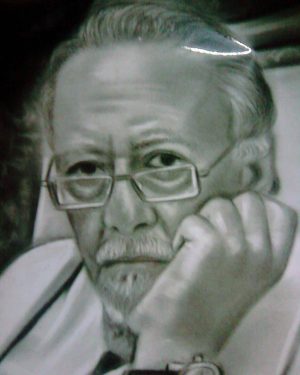

“رؤوف مسعد” كاتب مصري كبير.. رغم أنه كتب الرواية متأخراً إلا أن رواياته استطاعت أن تخط لنفسها طريقاً مميزاً، يختلف عن طرق السرد المتداولة.. فمنذ صدور روايته (بيضة النعامة) وهو يثير إعجاب كثير من القراء، كما يثير سخط بعض النقاد الكلاسيكيين، الذين يعتمدون على نظريات نقدية عفا عليها الزمن.. يكمن سر تميز “رؤوف مسعد” في ذلك التكوين المتنوع له ككاتب.. فهو متمرد، يفخر بدفاعه عن الأقباط المصريين وتاريخهم، كما يحتفي بالهوية المصرية وكل ما يتعلق بها من تجليات روحية ومادية، يحتفي بتقديس الأنثى “إيزيس”, ويتعامل مع الحياة بروح متفائلة ومنفتحة، ويصر طوال حياته الثرية على أن يدافع عن المهمشين..

أرادت (كتابات) الإقتراب من فكره ورؤاه وتصوراته في محاورته عن رواياته..

(كتابات): في رواية (بيضة النعامة) بدأت نوع مختلف من الكتابة الروائية.. نوع من السرد خرج عن القواعد السائدة واستفز بعض النقاد بعد ذلك.. حدثنا عن طريقتك في السرد ؟

- لا اعتقد بوجود قواعد ثابتة للعمل الإبداعي أياً كان, من رسم وموسيقى… إلخ.. فمثلاً التغيرات التي حدثت في الموسيقى الغربية لا يمكن تخيلها دون مبدع متمرد.. مثل ظهور “البيتلز” و”الرولنغ ستون” وبعدهما “فن الراب”.. وبعد رسوم العصور الوسطى يأتي “بيكاسو”، وفي الكتابة بعد “ديستيوفسكي” و”تولستوي” يأتي “همنغواي” و”جاك كرواك” ويكتب لنا الأيرلندي “جيمس غويس” روايته الشهيرة (أوليسيس).. لا بد أن نعرف أن فن الرواية حديث للغاية في الثقافة العربية، وبالتالي فالنقد الأدبي وكل ما يتعلق بالرواية ما يزال غير متأصل عربياً.. أي أن النقاد يتعاملون من خلال النظريات الغربية للنقد, مع العلم أن فن الرواية متطور للغاية غربياً, لأنه جزء أصيل في الثقافة الغربية.

حينما بدأت أكتب رواية (بيضة النعامة) كنت في منتصف عمري أو أكثر.. كنت قد نضجت ذهنياً وسياسياً ونفسياً.. كنت قد عاصرت سقوط بيروت في قبضة اليمين اللبناني المسيحي والجيش الإسرائيلي الصهيوني.. بالنسبة للكتابة الأدبية منذ غادرت مصر عام 1970 إلى بولندا بحجة دراسة اللغة والتخصص في الترجمة، وكانت هذه هي وظيفة المنحة التي حصلت عليها عبر “اتحاد كتاب مصر” من اتحاد كتاب بولندا, لكني تمردت هناك على المنحة وطلبت أن أدرس الإخراج المسرحي وقد كان.. كنت قد كتبت مسرحيين بسيطتين وأنا ما أزال في مصر، شكلهما متطابق مع ما رأيته من مسرحيات مصرية في المسارح المصرية أيامها، في وقت نهوض المسرح المصري, وكان من أعلامه “الفريد فرج” و”نعمان عاشور” و”ميخائيل رومان”.. لكن اكتشافي للمسرح الأوروبي, والبولندي تحديداً, أصابني بالغم على حالنا في الثقافة المسرحية العربية، فتنازلت مضطراً عن المسرح كأداة من أدواتي للتعبير والتجأت إلى الرواية.

أقرأ منذ فترة طويلة باللغة الانكليزية التي أجيدها، قرأت بها الأعمال الروائية الحديثة الغربية والمعاصرة.. هذه ثقافة لا يعرفها معظم كتابنا ونقادنا أيضاً.. ثقافة الغرب المعاصرة، وكيف تتطور بسرعة هائلة في عصر “الديجيتال” و”الفيس بوك” إلخ.. وكيف أنه لا توجد رقابة أخلاقية أو دينية أو مجتمعية، ولعلنا نذكر جميعاً رواية “نيكوس كازانتزاكيس” (الإغواء الأخير للمسيح), وهي تناقش “طهارة” المسيح وعلاقته بالنساء وكيف أن الكنيسة الغربية الكاثوليكية، وهي مؤسسة قوية للغاية لم تستطع أن توقفها أو تصادرها بل وتقبلت الأمر كذلك بعد أن أصبحت فيلماً سينمائياً به “مشاهد فاضحة” جنسياً، هدف الرواية أساساً هو اعتبار المسيح كائن بشري؛ أي تقريب فكرة ومبدأ أن “الأنبياء” بشر أيضاً لهم أهوائهم وأخطائهم، هذه الفكرة لا يمكن التعامل معها في الثقافة العربية مسيحياً أو إسلامياً لأن هكذا ثقافة قامت بالأساس على الموروث السابق والقديم في “تفسير اللاهوت”.

رواية (بيضة النعامة) كانت عن التمييز الديني في مصر، وكانت عن كل أشكال التمييز أيضاً، ووضع المعارضين السياسيين السلميين في السجون بل وتعذيبهم وقتلهم، بالتالي كانت كنص تحتاج إلى بنية مختلفة عن البنى الروائية السائدة، فهي رواية عن السفر، وعن الجنس، وعن السحر والطقوس، وعن الأسرة المسيحية البسيطة في مصر التي تضمر داخلها عدم الثقة في الأغلبية المسلمة، أفراداً وحكومة، نتيجة تاريخ هذه الأقلية وعلاقتها بالدولة والدين الإسلامي ككل.

هي أيضاً رواية عن الجنس وعن اكتشاف الجسد وطقوس هذه الاكتشافات.. والحديث عن التابوهات، الصلاة، والجنس، والدين، والسياسة، والتي تعتبر من المحرمات بعنف في الثقافة العربية؛ علماً بأن حكايات (ألف ليلة وليلة) كانت تناقش هذه التابوهات بحرية كبيرة.. لذا التجأت إلى تلك الحكايات في محاولة لإيجاد شكلاً جديداً لكتاباتي التي تتناول مواضيع جديدة لكنها قديمة أيضاً.. وقد طبقت هذا التكنيك على رواية (ايثاكا) أيضاً.. هذه التقنية ارتحت لها لأنها تحررني من كافة الأشكال التقليدية التي تصلح لأعمال تقليدية لكن لا تصلح لأعمالي التي اعتبرها ريادية.

(كتابات): … وخلافك مع النقاد ؟

- خلافاتي مع النقاد من المفترض أن تكون صحية ومبدأيه, فأنا أدافع عن “عملي” خصوصاً من تهم غير مبدأية.. مثلاً هناك الناقد الذي يزعم أنه يطبق على رواية (زهرة الصمت) قانون أرسطو في الدوائر المتصلة الثلاث، وهي وحدة الزمان، ووحدة المكان، ووحدة الهدف.. مع إن “أرسطو” لم يكن يعلم بوجود فن الرواية، ولم تظهر في أيام وجوده، بل كان همه تطبيق هذه القواعد على المسرح الذي ظهر قبل الرواية بقرون في الغرب.. بالطبع لن أتركه يتمادى في أخطائه النقدية وتلك “اللوجستيكية” !

(كتابات): في رواية (إيثاكا) انتقدت بجرأة الحكم السلطوي الذي يؤدي إلى خراب البلدان.. هل الراويات وسيلة أخرى تمارس فيها نضالاً سياسياً ؟

- أنا أكتب عن المهمشين في العالم العربي.. عن الأقليات الدينية وعن التمييز الجنسي، وبالطبع عن المرأة التي أكن لها احتراماً خاصاً، وتحديداً المرأة المصرية فاتحة البيوت ومربية الأطفال، بعد إن اختفى الرجال الذكور في بلدان النفط ولم يرجع معظمهم !

(كتابات): في رواية (مزاج التماسيح) صورت معاناة المسيحيين، وتخيلت سيناريو مستقبلي لهم في شكل رواية داخل الرواية.. يعتبر دفاعك عن المسيحيين الذين تنتمي إليهم أحد مظاهر تميزك كروائي.. حدثنا عن ذلك ؟

- بالنسبة لما تقولينه عن كتاباتي التي تصفينها “دفاعاً عن المسيحيين”, وخاصة في رواية (مزاج التماسيح) وفي روايتي الأحدث (زهرة الصمت)؛ هذا التصنيف ليس ضرورياً لكنه “هام”, لأني اعتبر نفسي كاتباً مصرياً وقبطياً (بالمفهوم الديني/المصري/القديم) حينما كان كل المصريون أقباطاً وكل الأقباط مصريون..

في الماضي كنت انزعج من هذا التصنيف باعتباري كاتباً ماركسياً، ولا أزال، ملتزم برؤيتي الفلسفية الجدلية عن حركة التاريخ.. لكن، ومنذ حوالي عشر سنوات، لم أعد انزعج من هذا التصنيف، بعد أن ظهرت تصنيفات لكتاب آخرين باعتبارهم “إسلاميين” يكتبون في الشأن الإسلامي/المسيحي، وهو شأن بالغ الحساسية لأن جميع المؤسسات الدينية والسياسية في الدولة ليست لها خطة واضحة أو رؤية شفافة للتعامل مع هذا الملف الشائك، ملف الإسلامية والمسيحية في مصر أو باختصار ملف المواطنة.

فالدولة المصرية وهي دولة “سنية” بامتياز, لا تريد إغضاب الجيران السنيين الذين يمدونها بالأموال والمساعدات الكبيرة.. في الوقت ذاته تريد إرضاء الغرب اللاديني والمسيحي، لأن قواعد ضمانها ووجودها ينبع من هناك من الغرب، فهي بين حالتين صعبتين، تكتب في المادة الأولى من دستورها عن “دين” الدولة الإسلامي وتعلنه، ثم تقول في مواد لاحقة بالمساواة التامة بين المواطنين.. ونحن نعلم جميعاً أنه لا توجد مساواة بين المسلمين والأقباط، ولا مساواة بين الأغنياء والفقراء، ولا مساواة بين المثليين واللامثليين… إلخ, فهي دولة تريد أن “تزمر وتخبأ ذقنها” في الوقت ذاته !!

هل أنا أدافع عن المسيحيين ؟.. بلى أنا أدافع عنهم، ولا أستطيع التنكر لهوياتي المختلفة، ولا جذوري الدينية، ولا ثقافاتي المتعددة، فأنا حصيلة هويات “فرعونية وهيلينية وقبطية”، وحصيلة ثقافات “إسلامية ومسيحية ولا دينية أيضاً”.

(كتابات): ما رأيك في حال الثقافة في مصر ؟

- مصر التي نحياها في مخيلتنا ليست هي مصر التي نتعامل معها يومياً في الشارع.. ابتداء من عسكري المرور إلى بقية مؤسسات الدولة، وبالتالي نعيش في حالة انفصام شخصية، كأن شركاء حياتنا الذين تزوجناهم عن حب وضحينا من أجلهم بالكثير ليسوا هم من أحببناهم بل “زومبي” يريد المزيد من دمائنا، مصر ليست “بهية” بل “نداهة” تظهر فجأة لتخيفنا مثل “أمنا الغولة”..

أكتشفت أن مصر عاشت في العصور الحديثة منذ “محمد علي” وحتى الآن في “حالة طوارئ” طويلة، لكنها متقطعة، وأن ما عاشته في ظل الحياة الطبيعة بدون طوارئ ولا أحكام عرفية أقل بكثير من السنوات التي عاشتها في الطوارئ والأحكام العرفية، كأن هناك “لعنة” أسطورية تلاحقنا (!).. وأما الأجيال التي ظهرت إلى الوجود في عصر “مبارك” لم تر من مصر سوى “مصر مبارك” التي أدت إلى يناير 2011 وما تلاها من “توابع الزلزال”.

حالة الثقافة في مصر هي مسؤولية المثقفين المصريين وليست مسؤولية وزارة الثقافة، التي هي بمثابة خرابة كبيرة يمرح فيها البوم. أنا لا أتهم وزيراً ما بالتسبب في ذلك، لكن الرؤية المصرية الرسمية للثقافة بمفهومها الشامل والأكثر أهمية تحت شعار”دع مائة زهرة تتفتح” أي حالة حرية غير مسبوقة أو حتى مقننة غير موجودة، لأن الأجهزة الأمنية المصرية تغلغلت داخل كل تفاصيل حياتنا اليومية، بل أن جزء كبير من المواطنين المصريين أصبحوا، بعد يناير، يميلون إلى اليمين المتحفظ في كل شيء. وإذا نظرنا إلى حال المرأة المصرية الآن كمثال سنجد أنها تعاني من التضييق عليها والتحرش المهين بها أكثر من عصر “مبارك”، لأن إدارة الدولة المصرية أصبحت “محافظة” بطبيعتها، ولا تثق في الشعب بل في الأجهزة الأمنية التي شعارها الأول “اضرب ثم نتفاهم بعدين”.

المثقفون، معظمهم، حالهم لا يسر أحداً، كقبيلة توزعت إلى بطون وأفخاذ في صراعات غير مبدئية تجدينها واضحة في انقلابات وانتخابات اتحاد الكتاب المصريين والعرب، وفاقد الشيء لا يعطيه !!

(كتابات): هل الكتابة الهادفة التي تسعى إلى تغيير أو فضح المساوئ في المجتمعات هي الكتابة الأفضل بالنسبة لك ؟

- نحن شعوب لا نتعلم بسرعة على العكس من المثال الذي سأسوقه هنا من تجربة الشعب الهولندي إبان الاحتلال النازي لهولندا في الحرب العالمية الثانية، إذ طلب النازي من الهولنديين الإبلاغ عن جيرانهم ومعارفهم من اليهود والمثليين جنسياً فقاموا بذلك بدقة، والتفسير المتداول أنهم شعب مطيع، لكن الدولة الهولندية الآن، وهي عندها معلومات دقيقة عن كل الشعب، سنت قواعد صارمة وعقوبات قاسية لمن يفشي خصوصيات الناس للصحف أو الإعلام أو أية جهة هولندية، فتجربة الحرب ومعسكرات الاعتقال ما تزال نبراساً يتعلمون منه.

“أمنا الغولة” تطلب منا بلا حياء أن “نبلغ” الأمن عن جيراننا إذا شككنا في أنهم “إرهابيين”, رغم أنه لا يوجد تعريف جامع مانع للإرهابيين، هل هم أهل قرية “الكرم” بضواحي المنيا الذين عروا سيدة قبطية مسنة من ثيابها لتجريسها ؟.. أم هم زوار الفجر الذين يدقون أبواب البيوت ليروعوا قاطنيها ؟.. أليس هناك في القاموس السياسي اصطلاح “إرهاب الدولة” ؟.. الدولة ممثلة في وكيل نيابة وقاضي يحاكم ثلاثة صبية مسيحيين، تقدمهم النيابة للمحكمة فيحكم عليهم القاضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأنهم مثلوا في فيديو تافه وتظاهروا بأنهم من “داعش” يقطعون الرقاب ؟.. بأية تهمة في قانون العقوبات المصري تحاكم ثلاثة صبية هكذا ؟.

هنا تسقط شرعية الدولة مثلما سقطت في الأيام الأخيرة لحكم “مبارك”، لأن شرعية الدولة مستمدة من تحقيقها العدل والحرية والكرامة لجميع المواطنين، الذين يعيشون تحت مظلة هذه الدولة التي تقوم بعض أجهزتها السيادية بممارسة التمييز ضد أقليات من مواطنيها!

هل الإبداع يمكن أن يغير أو يساهم في التغيير ؟.. أتمنى ذلك وإلا سيكون التغيير بالقوة وسط حمامات من الدم، هذا ما كتبته في رواية (مزاج التماسيح) وفي (زهرة الصمت) وهذا ما أنادي به: “التغيير أو الطوفان”.