خاص : كتبت – سماح عادل :

هو “محمد أحمد عيسى الماغوط” شاعر وكاتب سوري.. ولد في “سلمية” بمحافظة “حماة” عام 1934، نشأ في عائلة فقيرة، وكان أبوه فلاحاً بسيطاً عمل أجيرًا في أراضي الآخرين طوال حياته، درس في طفولته في الكتّاب ثم في المدرسة الزراعية في سلمية حيث أتم فيها دراسته الإعدادية، ثم انتقل إلى “دمشق” ليدرس في الثانوية الزراعية في ثانوية خرابو بالغوطة، ثم هرب من المدرسة وعاد إلى “سلمية”.

الحزب القومي..

أنضم “الماغوط” إلى صفوف “الحزب السوري القومي الاجتماعي”، دون أن يقرأ مبادئه، وكان في تلك الفترة حزبان كبيران هما “الحزب السوري القومي الاجتماعي” و”حزب البعث”، وهو يذكر أن “حزب البعث” كان في حارة بعيدة؛ في حين كان “القومي” بجانب بيته وفيه مدفأة أغرته بالدفء فدخل إليه وأنضم إلى صفوفه، لم يدم إنتماؤه الحزبي طويلاً، وقد سحب عضويتها في الستينيات بعد أن سجن ولوحق بسبب إنتمائه.

ثم عمل “الماغوط” فلاحاً وبدأت موهبته الشعرية تظهر، فنشر قصيدة بعنوان (غادة يافا) في مجلة (الآداب) البيروتية، ثم ذهب لأداء بخدمته العسكرية في الجيش، حيث كانت أوائل قصائده النثرية قصيدة (لاجئة بين الرمال) التي نُشِرَت في مجلة (الجندي)، وكان ينشر فيها “أدونيس وخالدة سعيد وسليمان عواد”، ونشرت في 1951، وبعد إنهاء خدمته العسكرية استقر “الماغوط” في السلمية.

البداية في السجن..

في 1955 أغتيل “عدنان المالكي”، واتُهِمَ “الحزب السوري القومي الاجتماعي” بإغتياله، وتم إعتقال الكثيرين من أعضاء الحزب، وكان “الماغوط” منهم، وحبس في سجن “المزة”، وفي السجن بدأت حياة “الماغوط” الأدبية الحقيقية، فقد تعرف فيه على الشاعر “أدونيس”، الذي كان في الزنزانة المجاورة.. وعن تجربته الأدبية في السجن يقول “الماغوط”: “كنت أدخن الطاطلي سرت والبافرا، وعلى ورق البافرا كتبت مذكراتي في السجن وهرّبتها في ثيابي الداخلية، واكتشفت لاحقاً أن ما كتبته كان شعراً. قصيدة (القتل) كتبتها في السجن ونشرتها كما هي، بداياتي الأدبية الحقيقية كانت في السجن. معظم الأشياء التي أحبها أو أشتهيها، وأحلم بها، رأيتها من وراء القضبان: المرأة، الحرية، الأفق”.

وخلال فترة الوحدة بين سوريا ومصر؛ كان “الماغوط” مطلوباً في دمشق، لذا هرب إلى بيروت في أواخر الخمسينيات، ودخل لبنان بطريقة غير شرعية، وهناك أنضمّ إلى جماعة “مجلة شعر”، حيث تعرف على الشاعر “يوسف الخال”.

في بيروت نشأت بين “الماغوط” والشاعر العراقي “بدر شاكر السياب” صداقة حميمة، وتعرّف أيضاً في بيت “أدونيس” على الشاعرة “سنية صالح”، التي ستصبح فيما بعد زوجته، وهي شقيقة “خالدة سعيد” زوجة “أدونيس”.

عندما عاد “الماغوط” إلى دمشق كان قد أصبح شاعراً معروفاً، حيث صدرت مجموعته الأولى (حزن في ضوء القمر) عن دار “مجلة شعر”، 1959، ثم صدرت عن الدار نفسها بعد عام واحد مجموعته الثانية (غرفة بملايين الجدران) 1960، وفي 1961 دخل “الماغوط” إلى السجن للمرة الثانية وأمضى في السجن ثلاثة أشهر، ووقفت “سنية صالح” وصديقه الحميم “زكريا تامر” إلى جانبه خلال فترة السجن، وتزوج “الماغوط” من “سنية صالح” عقب خروجه من السجن، وأنجب منها ابنتيه “شام” و”سلافة”.

الصحافة..

في السبعينيات عمل “الماغوط” في دمشق رئيساً لتحرير مجلة (الشرطة)، حيث نشر كثيراً من المقالات الناقدة تحت عنوان “الورقة الأخيرة”، وفي تلك الفترة كتب “الماغوط” مسرحياته المتوالية، (ضيعة تشرين) و(غربة)، وفيها أراد التوجه إلى العامة ببساطة دون تعقيد، وهو واحد من الكبار الذين ساهموا في تحديد هوية وتوجه جريدة (تشرين) السورية في نشأتها وصدورها وتطورها في منتصف السبعينيات، حين تناوب مع الكاتب القاص “زكريا تامر” على كتابة زاوية يومية، وحين انتقل ليكتب عموده الشهير “أليس في بلاد العجائب” في مجلة (المستقبل) الإسبوعية، وكان لمشاركاته دور كبير في إنتشار مجلة (المستقبل) داخل سورية، وفي 1979 ظهرت مسرحيته (كاسك يا وطن).

خلال الثمانينيات سافر “الماغوط” إلى الإمارات وعمل في جريدة (الخليج)، وأسس مع “يوسف عيدابي” القسم الثقافي في الجريدة، وعمل معه في القسم لاحقاً الكاتب السوري “نواف يونس”.

الموت يلاحقه..

كانت فترة الثمانينيات قاسية على “الماغوط”، بدأت بوفاة شقيقته “ليلى” 1984، ثم وفاة والده “أحمد عيسى” 1985، وكان أصعب فقد هو وفاة زوجته الشاعرة “سنية صالح” عام 1985 أيضاً بعد صراع طويل مع السرطان.. و”الماغوط” يتذكر تلك الفترة، فيقول: “حين كانت مريضة، جلست بقربها وهي على فراش الموت، أقبّل قدميها المثقوبتين من كثرة الإبر، فقالت لي عبارة لن أنساها: (أنت أنبل إنسان في العالم)”. وأوصت الشاعرة المحتضرة زوجها “الماغوط” بعدم الزواج من بعدها، وتربية ابنتيهما “شام” و”سلافة”، يقول: “لم أكن عائلياً، محباً لحياة الأسرة، الآن فقط، بعد رحيل سنية، أصبحت محباً للمنزل والعائلة”.

ثم كانت وفاة أمه “ناهدة” 1987، وقد أغتربت ابنتاه عنه، فتزوجت ابنته “شام” أواسط التسعينيات من طبيب سوري مقيم في أميركا، ولم تأتِ لزيارة سوريا إلا لحضور جنازته، وكذلك ابنته الثانية “سلافة” المقيمة مع زوجها في بريطانيا، وقد تركت هذه الحوادث أثراً شديداً عليه وعلى أعماله وكتاباته.

قصيدة النثر..

يعدّ “محمد الماغوط” أحد أهم رواد قصيدة النثر في الوطن العربي.. كتب “الماغوط” الخاطرة، والقصيدة النثرية، وكتب الرواية والمسرحية وسيناريو المسلسل التليفزيوني والفيلم السينمائي، وأمتاز أسلوبه بالبساطة وبميله إلى الحزن. أما ما يقوله “الماغوط” عن مفهومه لقصيدة النثر: “الشعر نوع من الحيوان البري، الوزن والقافية والتفعيلة تدجنه، وأنا رفضت تدجين الشعر، وتركته كما هو حراً، ولذلك يخافه البعض. وأعتقد أن (قصيدة النثر) هي أول بادرة حنان وتواضع في مضمار الشعر العربي، الذي كان قائماً على القسوة والغطرسة اللفظية، كما أن هذه القصيدة مرنة، وتستوعب التجارب المعاصرة بكل غزارتها وتعقيداتها، كما أنها تضع الشاعر وجهاً لوجه أمام التجربة وتضطره إلى مواجهة الأشياء دون لف وراء البحور، أو دوران على القوافي..”.

أما تجربة “الماغوط” في الرواية؛ فقد كانت وحيدة وظهرت في رواية (الأرجوحة)، وكانت عبارة عن سيرة ذاتية. تناول فيها مرحلة الإعتقالات والتخفي والملاحقة، التي عاشها شخصية “فهد التنبل”، هو “الماغوط” نفسه، و”غيمة” المرأة التي أحبها بجنون هي “سنية صالح” التي أصبحت زوجته.

كتابة الضد..

يقول عنه “خليل صويلح”: “لطالما سعى صاحب (سأخون وطني) خلال حياته إلى ضخ نصوصه بجرعات عالية من الرفض وكتابة الضّد، بقصد ترميم كسور وطنٍ جريح، وبشرٍ مخذولين، وعجلات تاريخ معطّل، لكن وطنه بقيّ وهميّاً، بلا تضاريس ملموسة، وهو ما أفسح المجال أمام نصوصه كي تعبر مخافر الحدود من دون رضوضٍ جانبية، مكتفياً بصناعة المفارقة المبتكرة التي لا تؤرّق رقيباً بعينه، وفي الوقت نفسه لا تتخلى عن إحداث الدهشة، أو الصدمة اللغوية، كما في الحكاية المشهورة التي رواها مراراً عن (صوبيا) الحزب القومي، فهي تقع في باب الكوميديا السوداء أكثر منها تراجيديا معاشة فعلاً، وحين خفتَ تأثيرها، أضاف إليها إعترافاً آخر، وهو أنه كُلف بجمع إشتراكات للحزب ثم صرف ما جمعه من الرفاق في شراء بنطلون، ولم يطرق باب مقرّ الحزب ثانيةً. براعة الماغوط إذاً، تتجسد في إنشاء مدوّنة ضخمة من المانشيتات المثيرة التي قد لا يعنيها تماماً، أو لا تتطابق مع رأيه الجدّي حيالها، كأن يقول: “لدي أغنية (كيفك أنت) لفيروز أهم من شعر البحتري”، أو (أكره الضجر والشيوعيين)”.

وعن تجربته الشعرية يقول “خليل صويلح”: “أدرك صاحب (سيّاف الزهور) نفاد ذخيرته الشعرية باكراً، فهو أنجز ثلاث مجموعات شعرية، خلال فترة قصيرة نسبيّاً (1959 – 1970) مشحونة بأقصى طاقة اللغة على ابتكار الصورة الشعرية المغايرة، ولكن من دون نتوءات بين تجربةٍ وأخرى، فنحن لن نجد فرقاً واضحاً بين قصائده الأولى وقصائده الأخيرة، لجهة قوة السبك، وكثافة المعنى، وعمق الصرخة. وسوف يعوّض خسائره في الشعر بهجنة نصيّة هي مزيج من الخلائط الشعرية والبلاغية من جهة، ومفردات السخط، ومظالم الكائن البشري المسحوق في عيشه وتطلعاته وصبواته، من دون أن يبيعه الأمل يوماً، من جهةٍ ثانية. كان رصيده الشعري النفيس إذاً، رافعة ثقيلة لكل ما كتبه لاحقاً في حقولٍ إبداعية أخرى. هكذا أقتحم المشهد مثل حصان طروادة شعرياً، ليزعزع طمأنينة الأصدقاء قبل الخصوم، بقصيدة غارقة في وحل الشوارع، وأمراض الوحشة، والتسكّع، والذعر”.

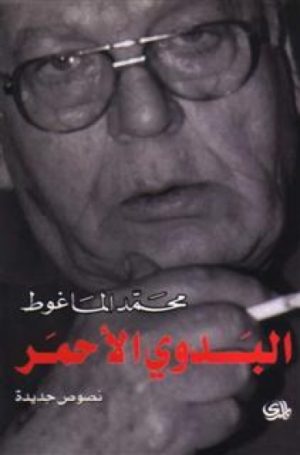

البدوي الأحمر..

يواصل “خليل صويلح”: “في أيامه الأخيرة، واجه (البدوي الأحمر) خيانات الجسد، وحيداً، وزاهداً، وضجراً. لا يغادر أريكته الزرقاء إلا على كرسيٍ متحرّك، يتأمل صوره المرسومة على الجدار المقابل، وأغلفة مجلة (الكواكب) القديمة التي أمر بتعليقها على حائطٍ آخر، مستعيداً زمن فاتن حمامة، وسعاد حسني، وأخريات. ينصت إلى العتابا بحناجر مغنيي البادية برفقة الربابة وحدها، كأنه يطلب الغفران من الأرض التي غادرها باكراً، وها هو يستعد للعودة الأبدية إليها، بما يشبه بروفة أوليّة للموت. الموت الذي سيخطفه مطلع الربيع”.

قصيدة القتل..

ضع قدمك الحجريةَ على قلبي يا سيدي

الجريمةُ تضرب باب القفص

والخوفُ يصدحُ كالكروان

ها هي عربةُ الطاغية تدفعها الرياح

وها نحن نتقدم

كالسيف الذي يخترقُ الجمجمه.

. . .

أيها الجرادُ المتناسلُ على رخام القصور والكنائس

أيتها السهولُ المنحدرة كمؤخرة الفرس

المأساةُ تنحني كالراهبه

والصولجان المذهَّبُ ينكسر بين الأفخاذ.

كانوا يكدحون طيلة الليل

المومساتُ وذوو الأحذية المدبَّبه

يعطرون شعورهم

ينتظرون القطار العائد من الحرب.

قطار هائل وطويل

كنهر من الزنوج

يئن في أحشاءِ الصقيع المتراكم

على جثث القياصرة والموسيقيين

ينقل في ذيله سوقاً كاملاً

من الوحل والثياب المهلهله

ذلك الوحل الذي يغمرُ الزنزانات

والمساجد الكئيبة في الشمال

الطائرُ الذي يغني يُزجُّ في المطابخ

الساقيةُ التي تضحك بغزاره

يُربَّى فيها الدود

تتكاثرُ فيها الجراثيم

كان الدودُ يغمر المستنقعات والمدارس

خيطان رفيعة من التراب والدم

وتتسلَّق منصّاتِ العبودية المستديره

تأكل الشاي وربطات العنق، وحديد المزاليج

من كل مكان، الدود ينهمرُ ويتلوى كالعجين،

القمحُ ميت بين الجبال

وفي التوابيت المستعمله كثيراً

في المواخير وساحات الإعدام

يعبئون شحنه من الأظافر المضيئه إلى الشرق

وفي السهول التي تنبع بالحنطة والديدان …

حيث الموتى يلقون على المزابل

كانت عجلاتُ القطار أكثر حنيناً إلى الشرق،

يلهث ويدوي ذلك العريسُ المتقدم في السن

ويخيط بذيله كالتمساح على وجه آسيا.

كانوا يعدّون لها منديلاً قانياً

في أماكنِ التعذيب

ومروحةً سميكةً من قشور اللحم في سيبريا،

كثير من الشعراء

يشتهون الحبر في سيبريا .

. . .

البندقيةُ سريعةٌ كالجفن

والزناد الوحشي هاديءٌ أمام العينين الخضراوين

ها نحن نندفع كالذباب المسنّن

نلوِّحُ بمعاطفنا وأقدامنا

حيث المدخنةُ تتوارى في الهجير

وأسنان القطار محطّمة في الخلاء الموحش

الطفلةُ الجميلةُ تبتهل

والأسيرُ مطاردٌ على الصخر .

أنامُ وعلى وسادتي وردتان من الحبر

الخريفُ يتدحرج كالقارب الذهبي

والساعات المرعبه تلتهبُ بين العظام

يدي مغلقة على الدم

وطبقةٌ كثيفة من النواح الكئيب

تهدر بين الأجساد المتلاصقة كالرمل

مستاءةً من النداء المتعفّن في شفاه غليظه

تثير الغثيان

حيث تصطكُّ العيونُ والأرجل

وأنين متواصل في مجاري المياه

شفاه غليظة ورجال قساة

انحدروا من أكماتِ العنف والحرمان

ليلعقوا ماء الحياة عن وجوهنا

كنا رجالاً بلا شرفٍ ولا مال

وقطعاناً بربرية تثغو مكرهة عبر المآسي

هكذا تحكي الشفاه الغليظةُ يا ليلى

أنت لا تعرفينها

ولم تشمي رائحتها القويةَ السافله

سأحدثك عنها ببساطة وصدق وارتياح

ولكن

ألاَّ تكوني خائنة يا عطورَ قلبي المسكين

فالحبر يلتهب والوصمةُ ترفرف على الجلد .

. . .

غرفتي مطفأةٌ بين الجبال

القطيع يرفع قوائمه الحافيه

والأوراق المبعثرة تنتظر عندليبها

وندلفُ وراء بعضنا إلى المغسله

كجذوع الأشجار يجب أن نكون

جواميس تتأملُ أظلافها حتى يفرقع السوط

نمشي ونحن نيام

غفاة على البلاط المكسو بالبصاق والمحارم

نرقد على بطوننا المضروبة بأسلاك الحديد

ونشرب الشاي القاحلَ في هدوءٍ لعين

وتمضي ذبابة الوجود الشقراء

تخفقُ على طرف الحنجره

كنا كنزاً عظيماً

ومناهلَ سخيه بالدهن والبغضاء

نتشاجرُ في المراحيض

ونتعانق كالعشاق .

. . .

اعطني فمك الصغير يا ليلى

اعطني الحلمةَ والمدية اننا نجثو

نتحدثُ عن أشياء تافهه

وأخرى عظيمة كالسلاسل التي تصرُّ وراء الأبواب

موصدة .. موصدة هذه الأبواب الخضراء

المنتعشة بالقذاره

مكروهة صلده

من غماماتِ الشوق الناحبة أمامها

نتثاءبُ ونتقيأُ وننظر كالدجاجِ إلى الأفق

لقد مات الحنان

وذابت الشفقة من بؤبؤ الوحشِ الانساني

القابعِ وراء الزريبه

يأكل ويأكل

وعلى الشفة السفلى المتدلية آثار مأساة تلوح

أمي وأبي والبكاء الخانق

آه ما أتعسني إلى الجحيم أيها الوطن الساكن في قلبي

منذ اجيال لم أرَ زهره .

. . .

الليالي طويله والشتاءُ كالجمر

يومٌ واحد

وهزيمةٌ واحدة للشعب الأصفر الهزيل

انني ألمس لحيتي المدبَّبه

أحلم براحة الأرض وسطوح المنازل

بفتاةٍ مراهقةٍ ألعقها بلساني

السماء زرقاء

واليد البرونزيةُ تلمس صفحة القلب

الشفاهُ الغليظةُ تفرز الأسماء الدمويه

وأنا مستلقٍ على قفاي

لا أحدَ يزورني أثرثرُ كالأرمله

عن الحرب، والأفلام الخليعة، ونكران الذات

والخفير المطهَّم ، يتأمل قدميَ الحافيتين

وقفتُ وراء الأسوار يا ليلى

أتصاعد وأرتمي كأنني أجلس على نابض

وقلبي مفعمٌ بالضباب

ورائحة الأطفال الموتى

إن أعلامنا ما زالت تحترقُ في الشوارع

متهدلة في الساحات الضاربة إلى الحمره

كنت أتساقط وأحلم بعينيك الجميلتين

بقمصانك الورديه

والهجير الضائع في قبلاتكِ الأخيره

مرحباً بكِ ، بفمك الغامقِ كالجرح

بالشامة الحزينة على فتحةِ الصدر

أنا عبدٌ لك يا حبيبه

ترى كيف يبدو المطر في الحدائق ؟

ابتعدي كالنسيم يا ليلى

يجب ألا تلتقي العيون

هرم الانحطاطِ نحن نرفعه

نحن نشكُّ راية الظلم في حلقاتِ السلاسل

بالله لا تعودي

شيءٌ يمزقني أن أراهم يلمسونك بغلظه

أن يشتهوك يا ليلى

سألكمُ الحديد والجباه الدنيئه

سأصرخُ كالطفل وأصيح كالبغي

عيناكِ لي منذ الطفولة تأسرانني حتى الموت .

. . .

انطفأَ الحلم ، والصقرُ مطاردٌ في غابته

لا شيء يذكر

إننا نبتسمُ وأهدابنا قاتمةٌ كالفحم

هجعت أبكي أتوسَّل للأرض الميتة بخشوع

أوّاه لِم زرتني يا ليلى ؟

وأنت أشدُّ فتنةً من نجمة الشمال

وأحلى رواءً من عناقيد العسل

لا تكتبي شيئاً سأموتُ بعد أيام

القلبُ يخفق كالمحرمه

ولا تزال الشمس تشرق ، هكذا نتخيل

إننا لا نراها

على حافة الباب الخارجي

ساقيةٌ من العشب الصغير الأخضر

تستحمُّ في الضوء

وثمة أحذية براقة تنتقل على رؤوس الأزهار

كانت لامعة وتحمل معها رائحة الشارع ، ودور السينما

كانت تدوس بحريه

ووراء الباب الثالث

يقومُ جدارٌ من الوهم والدموع

جدار تنزلق من خلاله رائحة الشرق

الشرق الذليل الضاوي في المستنقعات

آه ، إنَّ رائحتنا كريهه

إننا من الشرق

من لك الفؤاد الضعيف البارد

إننا في قيلولةٍ مفزعةٍ يا ليلى

لقد كرهتُ العالم دفعة واحده

هذا النسيجَ الحشريَ الفتاك

وأنا أسير أمام الرؤوس المطرقة منذ شهور

والعيون المبلَّلة منذ بدء التاريخ

ماذا تثير بي ؟ لا شيء

إنني رجلٌ من الصفيح

أغنية ثقيلة حادة كالمياه الدفقه

كالصهيل المتمرد على الهضبه .

هضبة صفراء ميتة تشرق بالألم والفولاذ

فيها أكثرُ من ألف خفقة جنونية

تنتحبُ على العتبات والنوافذ

تلتصقُ بأجنحة العصافير

لتنقل صرخةَ الأسرى وهياج الماشيه

من نافذة قصرك المهدمة ، ترينها يا ليلى

مرعبة ، سوداء في منتصف الليل

ومئات الأحضان المهجورة تدعو لفنائها

وسقوطِ هامتها

وردمها بالقشِّ والتراب والمكانس

حتى لو قدِّر للدموع الحبيسة بين الصحراء والبحر

أن تهدرَ أن تمشي على الحصى

لازالتها تلك الحشرةُ الزاحفةُ إلى القلب

بالظلم والنعاس يتلاشى كل أثر

بالأنفاس الكريهه

والأجساد المنطوية كالحلزونات

بقوى الأوباش النائمة بين المراحيض

سنبني جنينة للأطفال

وبيوتاً نظيفه ، للمتسكعين وماسحي الأحذيه .

. . .

أتى الليل في منتصف أيار

كطعنةٍ فجائية في القلب

لم نتحركْ

شفاهنا مطبقةٌ على لحن الرجولة المتقهقر

في المقصورات الداخلية ثمة عويل يختنق

ثمة بساطة مضحكة في قبضة السوط

الأنوارُ مطفأة .. لماذا ؟

القمرُ يذهب إلى حجرته

وشقائق النعمان تحترق على الاسفلت

قشٌّ يلتهبُ في الممرات

وصريرُ الحطب يئنُّ في زوايا خفيه

آلاف العيون الصفراء

تفتِّشُ بين الساعات المرعبة العاقة

عن عاهرةٍ ، اسمها الانسانية

والرؤوس البيضاء ، مليئة بالأخاديد

يا رب تشرق الشمس ، يا إلهي يطلع النجم

دعه يغني لنا إننا تعساء

عذبْنا ما استطعت

القملُ في حواجبنا

وأنت يا ليلى لا تنظري في المرآة كثيراً

أعرفك شهيةً وناضجه

كوني عاقلة وإلا قتلتك يا حبيبه .

. . .

لتشرق الشمس

لتسطع في إلية العملاق

الحدأة فوق الجبل

الغربةُ جميلةٌ ، والرياحُ الزرقاء على الوساده

كانت لها رائحة خاصه

وطعم جيفيّ حار ، دعه

ملايين الابر تسبح في اللحم .

. . .

أين كنتَ يوم الحادثه ؟

كنت ألاحقُ امرأةً في الطريق يا سيدي

طويلةً سمراء وذات عجيزة مدملجه

إنني الوحيد الذي يمرُّ في الشارع دون أن يحييه أحد

دعني لا أعرف شيئاً

اطلقْ سراحي يا سيدي أبي مات من يومين

ذاكرتي ضعيفه ، وأعصابي كالمسامير .

. . .

أنا مغرمٌ بالكسل

بعدة نساءٍ على فراشٍ واحد

الجريمة تعدو كالمهر البري

وأنا مازلت ألعقُ الدم المتجمدَ على الشفة العليا

مالحاً كان ، من عيوني يسيل

من عيون أمي يسيل

سطّحوه على الأرض

الأشرعة تتساقط كالبلح

لقد فات الأوان

إنني على الأرض منذ أجيال

أتسكع بين الوحوش والأسنان المحطمه

أضربه على صدره إنه كالثور

سفلَه ، دعني آكل من لحمه

بشدةٍ كان الألم يتجه في ذراعي

بشدة ، بشدة ، نحن عبيد يا ليلى

كنت في تلك اللحظه

أذوق طعم الضجيج الانساني في أقسى مراحله

مئات السياط والأقدام اليابسه

انهمرتْ على جسدي اللاهث

وذراعي الممددة كالحبل

كنت لا أميّزُ أيَّ وجهٍ من تلك الوجوه

التي نصادفها في السوق والباصات والمظاهرات

وجوهٌ متعطشةٌ نشوى

على الصدر والقلب كان غزالُ الرعب يمشي

بحيرة التماسيح التي تمرُّ بمرحلة مجاعه

مجاعة تزدردُ حتى الفضيله

والشعورَ الالهي المسوَّس

لقد فقدنا حاسة الشرف

أمام الأقدام العاريةِ والثياب الممزقه

أمام السياط التي ترضعُ من لحم طفلةٍ بعمر الورد

تجلد عاريةً أمام سيدي القاضي

وعدة رجال ترشحُ من عيونهم نتانةُ الشبق

والهياجُ الجنسي

وجوه طويلة كقضبان الحديد

تركتني وحيداً في غرفة مقفلةٍ ، أمضغ دمي

وأبحث عن حقد عميق للذكرى .

النجيع ينشدُّ على طرف اللسان

والغرابُ ينهض إلى عشّه

الألمُ يتجول في شتى الأنحاء

والمغيص يرتفع كالموج حتى الهضبه

كادت تنسحب من هذا النضال الوحشي

من هذا المغيص المروع

رأسي على حافة النافوره

وماؤها الفضي يسيلُ حزينا على الجوانب

من وراء المياه والمرمر

يلوحُ شعرُ قاسيون المتطاير مع الريح

وغمامةٌ من المقاهي

والحانات المغرورقة بالسكارى

تلوح بنعومة ورفقٍ عبر السهول المطأطئة الجباه

لم يعد يورقُ الزيتون

ولم تدرْ المعاصر ، كلهم أذلاء

وأضلاعي تلتهبُ قرب البحيره

إنها تسقي الزهور ، أنا عطشان يا سيدي

في أحشاء الصحراء

أنقذني يا قمر أيار الحزين .

. . .

استيقظي أيتها المدينة المنخفضه

فتيانك مرضى ،

نساؤك يجهضن على الأرصفه

النهد نافر كالسكين

أعطني فمك ، أيتها المتبرجةُ التي تلبس خوذه

. . .

بردى الذي ينساب كسهلٍ من الزنبق البلوري

لم يعد يضحك كما كان

لم أعد أسمع بائع الصحف الشاب

ينادي عند مواقف الباصات

الحرية منقوشةٌ على الظهر

واللجام مليءٌ بالحموضه .

ضعْ قدمك الحجريةَ على قلبي يا سيدي

الريحُ تصفر على جليد المعسكرات

وثمة رجل هزيل ، يرفع ياقته

يشرب القهوه

ويبكي كإمرأةٍ فقدت رضيعها

دعْ الهواء الغريب

يكنس أقواسَ النصر ، وشالات الشيوخ والراقصات

إنهم موتى

حاجز من الأرق والأحضان المهجوره

ينبت أمام الخرائب والثياب الحمراء

وفاه ذئابٍ القرون العائدة بلا شاراتٍ ولا أوسمه

تشقَّ طريقها على الرمال البهيجة الحاره

لا شيء يُذكر الأرض حمراء

والعصافير تكسر مناقيرها على رخام القصر .

وداعا ، وداعاً اخوتي الصغار

أنا راحلٌ وقلبي راجعٌ مع دخان القطار .

وفاته..

في 2006 رحل “محمد الماغوط” عن عمر 72 عاماً، بعد صراع لأكثر من عشر سنوات مع الأمراض، عندما توقف قلبه عن الخفقان وهو يجري مكالمة هاتفية.