خاص : كتبت – سماح عادل :

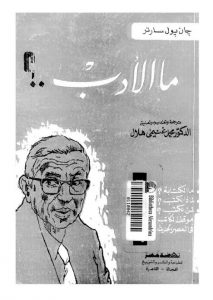

“جان بول شارل ايمارد سارتر” ولد عام 1905 في باريس وتوفي 1980 في باريس.. وهو فيلسوف وروائي وكاتب مسرحي وكاتب سيناريو وناقد أدبي وناشط سياسي فرنسي.. سنتناول في هذه الحلقة من الملف كتابه (ما الأدب) ترجمة “د. محمد غنيمي هلال”، والذي تتضح فيه جوانب هامة من فكر “سارتر” الوجودي وتمسكه الشديد بالأدب الملتزم.

الكتابة..

يقول “جان بول سارتر”: “للكتابة طريقة ويعتبر الإنسان كاتباً لأنه اختار التحدث عن بعض الأشياء بطريقة معينة، والأسلوب يسمو بقيمة النثر، فوقع الكلمات وجمالها، والموازنة بين أجزاء الجمل كل هذا يتحكم في عواطف القارئ، وله عليه سلطان على غير وعي منه، لكن المعنى هام، عندما يتحدد الموضوع تأتي بعد ذلك طريقة الكتابة، وغالباً ما يسير الأمران معاً، فالإنتاج الأدبي مشروعاً من مشروعات الخلق وعلى الكاتب أن يكون إلتزامياً فيما يكتب، وأن يربأ بنفسه عن أن يلعب دوراً سلبياً بعرضه مساوئه ووجوه شقائه ومظاهر ضعفه، بل عليه أن يتمثل إرادة حازمة تشق طريقها إلى النجاح عن قصد، على نحو ما عليه كل إنسان في الحياة، من أنه في نفسه محاولة على حدة من محاولات الوجود، فالنثر يرسم صورة الإنسان”.

أهمية دور القارئ..

القارئ له دور هام لدى “سارتر”، حيث يرى ان: “القارئ هو الذي يضفي على العمل الأدبي صفة الوجود المطلق، بإنتاجه إياه عن طريق القراءة، وفي هذه القراءة يكتشف القارئ العمل الأدبي كأنه موجود طبيعي، والعمل الأدبي لا يكتشفه القارئ من خلال اللغة وحدها، بل كذلك من خلال الصمت ومناقشة العبارات، فجهد القارئ يعادل جهد المؤلف، والعمل الأدبي لا وجود له إلا عند القراءة، وهو يدوم ما دامت القراءة، والإنسان حين يقرأ يكون في حالة تنبؤ وانتظار، فهو يتنبأ بنهاية الجملة وبالجملة التالية وبالصفحة بعدها، فالقراءة تتألف من عدد كبير من الفروض، ومن أحلام يقظة ومن ضروب الأمل واليأس، والقراء سباقون على الجمل التي يقرؤونها يتقدمون في ذلك نحو مستقبل محتمل أن ينهار في بعض أركانه، أو يرتفع كلما تقدموا في القراءة، وبدون انتظار وبدون مستقبل وبدون جهل لهذا المستقبل لا تحق الموضوعية”.

القراءة عملية خلق..

يعلي “سارتر” من شأن القراءة, فيقول: “القراءة عملية خلق من القارئ بتوجيه من الكاتب، فقد يعد الجوهر الوحيد للعمل الأدبي هو ذاتية القارئ، ويتحقق وجود العمل الأدبي على قدر المستوى الدقيق لطاقة القارئ وحيث أن الخلق الأدبي لا يتم وجوده إلا بالقراءة وحيث أن على الكاتب إتمام ما بدأ، وحيث أنه لا يستطيع إدراك أهميته في تأليفه إلا من ثنايا وعي القارئ إذن كل عمل أدبي دعوة، فالكتابة دعوة إلى القارئ ليخرج إلى الوجود الموضوعي، والكاتب ككل الفنانين الآخرين يهدف إلى منح قرائه نوعاً من الشعور، يطلق عليه عادة اسم “اللذة الفنية”، وهذا الشعور حين يظهر يدل على أن العمل الفني قد اكتمل، إنه شعور معقد ولكنه ذو مقومات وشروط لا ينفصل بعضها عن بعض، فهو لا يفترق عن الاعتراف بغاية متعالية مطلقة للإنتاج الأدبي”.

لماذا الكتابة ؟

يؤكد “سارتر” على ان: “لكل وجهة فالأدب لدى بعض الناس هروب من الواقع، ولدى بعضهم الآخر وسيلة من وسائل التغلب عليه، لكن من الممكن أن يهرب المرء من الواقع أو التغلب عليه بوسائل أخرى، لماذا إذن يختار الإنسان الكتابة دون غيرها ؟.. فيسجل كتابة مظاهر هربه من الحقيقة أو مواطن انتصاره ؟.. ذلك أنه وراء أهداف الكتاب المختلفة حرية اختيار مشتركة بينهم، هي أعمق وأقرب إلى رسالتهم، وأحد الدواعي الأساسية للخلق الأدبي حاجتنا للشعور بأننا ضروريون بالنسبة إلى العالم”.

ويواصل: “الكتابة كشف للعالم، وهي لجوء الكاتب إلى ضمير الآخرين بغية الاعتراف به عاملاً جوهرياً في مجموع الكون، رغبة من الكاتب في أن يحيا معترفاً له بذلك على يد وسطاء من الناس، والعالم في قصص الكتاب يعوزه العمق إذا لم يتم كشفه في حركة، فالموضوع في القصة لا يكتسب غزارة وجوده من تعدد الوصف وطوله فيه، ولكن من تعدد علاقاته بمختلف الأشخاص، كما أنه يكون أكثر واقعية بقدر ما يبذل فيه من جهد، فلكي يكون هذا العالم أغزر وجوداً يجب أن يكون كشف الكاتب له في إنتاجه كشف التزام أدبي بخياله عن طريق العمل، فيكتشفه القارئ كذلك بواسطته، وكلما كان القارئ أكثر توقاً إلى تغيير العالم الذي يقرأ، كان هذا العالم الأدبي أكثر حيوية”.

خطأ الواقعية..

يضيف “سارتر”: “قد كان خطأ الواقعية في اعتقاد أصحابها أن الواقع ينجلي بالتأمل فيه، وأنه يمكن تبعاً لذلك تصويره تصويراً لا تحيز فيه، وكيف يكون ذلك ممكناً ما دام التحيز في الإدراك نفسه ؟.. إذا تناولت هذا العالم بما يحتوي من مظالم فليس ذلك لكي أتأمل في هذه المظالم في برود، بل لكي اكشف عنها بسخط كمساوئ يجب أن تمحى، وبذا لا يكشف القارئ عن العالم في عمقه الذي صوره فيه الكاتب، إلا بفضل بحث القارئ فيه وسخطه وإعجابه به”.

أجر الكاتب..

عن مكاسب الكتابة يقول “سارتر”: “الكاتب أعماله تظل مجانية وإذاً لا تقدر بثمن، وقيمتها التجارية تحدد تحديداً تعسفياً، وفي بعض العصور يمنح الكاتب معاشه وفي بعضها الآخر يتقاضى نسبة مئوية من ثمن بيع كتبه، ولكن لا يوجد في المجتمع الحاضر مقياس عام للجهد الفكري، بالإضافة إلى ربحه المئوي في الحقيقة لا يُدفع للكاتب أجر، وإنما يُمنح قوته طيباً أو سيئاً على حسب العصور”.

دور الكاتب..

يرى “سارتر”: أن “الكاتب يقدم صورة المجتمع وينذره بتحمل التبعة فيها أو بتغييرها، ولا مناص بعد من أن يتغير ذلك المجتمع، إذ يفقد التوازن الذي أكسبه إياه الجهل، وبذا يعطي المجتمع شعوراً بشقاء الضمير، ومن هنا يظل الكاتب في صراع دائم مع القوى المحافظة الحريصة على التوازن، هذه القوى التي يحاول هو أن يحطمها”.

اضطرار الكاتب إلى مهادنة البرجوازية..

يستطرد: “أدب القرن التاسع عشر تخلص من المذهب الفكري الديني، ورفض في ذات الوقت أن يخدم المذهب الفكري البرجوازي، فقام مستقلاً في مبدئه، وليس من شك في أن الكاتب كان في استطاعته أن يكتب في أحوال طبقة العمال ولكن اختياره لذلك الموضوع كان رهناً بالظروف وبالإرادة الحرة للكاتب، لكن ما حدث هو عودة الكتاب إلى جمهور البرجوازيين، فالطبقة البرجوازية هي التي تقرأ له، وهي وحدها التي تعوله، ولها التصرف فيما ينتظره من مجد، وعبثاً ما يحاول الابتعاد عنها لينظر إليها بشكل كلي، لأنه لو أراد الحكم عليها فعليه أولاً أن يخرج منها، ولا سبيل له إلى ذلك الخروج إلا بتجربته عيش طبقة أخرى، وإحساسه بمصالحها وبما أنه لا يجزم في ذلك أمراً فهو يحيا مع نفسه في سوء نية، ويتحدث الكاتب ما شاء عن العزلة ويزعم أن المرء إنما يكتب لنفسه أو لله، فيجعل من الكتابة مهنة ميتافيزيقية، أو صلاة، أو محاسبة للضمير”.

ويضيف: “وهو بعيد كل البعد عن أن يريد الطبقة البرجوازية بالسوء، حتى إنه لا يجادل في حقها في الحكم، ثم أن البرجوازية تعلم أن الكاتب منضم خفية إلى حزبها، فهو بحاجة إليها في تبرير فنه، في عدائه ومعارضته، ومنها يستلم الأموال ويتمنى المحافظة على النظام الاجتماعي، ليستيطع أن يشعر بأنه مستلب، وبالاختصار هو متمرد وليس بثائر، وتصل البرجوازية إلى بغيتها بهؤلاء المتمردين، كان القرن التاسع عشر للكاتب عصر الخطيئة والزلل فلو أنه كان قد قبل الانتقال إلى طبقة دون طبقته، وجعل لأدبه مضموناً لكان قد سار في طريق أسلافه، ولكن بوسائل أخرى ومنهج مغاير، ولأمكنه أن يساعد على الانتقال بالأدب من حالته السلبية التجريدية إلى حالة البناء الجديد للعالم، ولاستطاع أن ينشر من جديد في المجتمع أدباً محتفظاً باستقلاله، فالأدب يُسلب إذا لم يصل إلى الوعي الواضح باستقلاله”.

أجيال الأدب الفرنسي..

عن الأدب الفرنسي والكتاب يقول “سارتر”: “الكتاب الفرنسيون مشبعون بثقافة برجوازية، إذا أريد رسم صورة للأدب الفرنسي لابد من تمييز ثلاثة أجيال: 1 – جيل المؤلفين الذين بدئوا إنتاجهم الأدبي قبل حرب 1914، وقد اختتموا وظيفتهم اليوم، ومهما تكن من قيمة لكتبهم التي يكتبونها اليوم فلن تضيف شيئاً يذكر إلى مجدهم الأدبي، ولكنهم لازالوا أحياء يتحكمون بذواتهم في تيارات أدبية صغرى، وخلاصة ما حققوه أنهم بأشخاصهم وكتبهم رسموا صورة تقريبية من صور التوفيق بين الأدب والجمهور البرجوازي، مثل “اندريه جيد” و”مورياك” و”بروست” و”موروا” و”دوهامل” و”رومان” و”كلدول” و”غرودو”.

2 – جيل بعد عام 1918 اختار التحليل النفسي وعرفوا بالسرياليون وكانت غايتهم المساعدة على التهوين من شأن عالم الحقيقة، وقد حاول “الأدب السيريالي” جهد طاقته أن يعرض اللغة لنفس المصير فيهدمها بمداخلة الكلمات بعضها في بعض، وتابع السيرياليون مشروعاً طريفاً هو تحقيق العدم بالإفراط في الإضافة إلى الوجود، ورفضت السريالية كل ما هو نافع لتتوصل إلى رفض كل مشروع، وإلى رفض الحياة الشعورية، ورغم هذا صرح المذهب السريالي بأنه مذهب ثوري ورفض البرجوازية لكن ظلت تصريحاته الثورية نظرية صرفة لم تمس شيئاً من سلوكهم، وظلوا طفيلي الطبقة التي يسبونها وهي طبقة البرجوازية، وأبرز مثال لهذا الجيل “بريتون” و”بيريه” و”دينو”، وفي نفس الجيل ظهر مجموعة من الكتاب بينوا جانب الإرادة والصبر والجهد، وأرادوا أن يظهروا أن الإنسان من الممكن أن يظل إنساناً في الشدائد، وهم يجب أن يكونوا رواداً إذ أنهم كفوا عن عزلة الكبرياء التي كان عليها الكاتب، وأحبوا جهودهم ولم يحاولوا تبرير الامتيازات المكتسبة، ولم يتأملوا في الموت أو المحال، ولكنهم أرادوا أن يلقنوا القراء قواعد الحياة، ومن المؤكد أن الجمهور كان يقرأ لهم أكثر من السرياليين.

3 – الجيل الثالث الجيل الذي بدأ الكتابة بعد الهزيمة أو قبل الحرب بقليل، كان علينا واجب هو الجمع بين المطلق الميتافيزيقي ونسبية الواقع التاريخي والتوفيق بينهما، وهو ما أسميه بأدب الظروف الكبرى، كنا منذ عام 1940 في وسط إعصار فالقصص التي كان يمكننا أن نفكر في كتابتها هي قصص المواقف، بدون رواه فيها ومن غير شهود يعلمون كل شئ، كان علينا إذا أردنا أن نعتد بعصرنا الذي نعيش فيه أن ننتقل بقواعد الفن القصصي من آلية “نيوتن” إلى النسبية العامة، وأن نجعل كتبنا آهلة بأنواع من الوعي نصف واضحة ونصف غامضة، ربما نتجاوب معها جميعاً ولكن لا يكون لأي منها وجهة نظر متميزة في الحدث، أو في ذات نفسه، وكان علينا أن نقدم أفراداً في قصصنا تكون حقيقتها نسيجاً متناقضاً، فلا تستطيع أن تفصل فيما إذا كانت تغيرات مصائرها صادرة عن مجهوداتها أو عن أخطائها أو عن مجرى العالم، وأن نترك في كل مكان شكوكاً وأنواعاً من التوقع ومواضع غير كاملة لنضطر القارئ أن يقوم بنفسه بأنواع من التخمين، موحين إليه بالشعور بان آراءه في عقدة القصة وشخصياتها ليست سوى فكرة بين أفكار أخرى كثيرة، وبدون أن نقوده إلى التنبؤ بشعورنا ولا ندعه يفعل”.

صميم الاضطهاد..

عن جيله من الكتاب يواصل “سارتر”: “كنا في صميم الاضطهاد نقدم للجماعة المضطهدة التي نحن جزء منها صور غضبها، ولو كنا أكثر اتحاداً وأقوى موهبة كنا استطعنا أن نكتب المناجاة الباطنة لفرنسا المحتلة، وبما أنا اخترنا مهنة الكتابة فكل منا مسؤول عن الأدب، والأمر إلينا في أن يتردى أو لا يتردى في هوة الاستلاب، أحياناً يزعم البعض أن كتبنا تعكس صنوف تردد البرجوازية الصغيرة، التي لم تفصل في أمر اختيارها لطبقة العمال أو الرأسمالية، وهذا خطأ فقد حددنا اختيارنا، وعلى هذا يجيبوننا بأنه اختيار مجرد وغير ذي أثر وأنه تلاعب فكري إذ لم يقترن بانضمامنا إلى مذهب ثوري، ولا أنكر هذا ولكن ليس خطأنا أن الحزب الشيوعي لم يعد حزباً ثورياً، وحتى لو استطعنا في ظروف محددة بوصفنا مواطنين أن ندعم سياسته بأصواتنا، فليس معنى ذلك أن نجعله يستعبد أقلامنا، وإذا كانت حدود الاختيار محصورة بين البرجوازية والحزب الشيوعي فالاختيار إذاً محال”.