خاص : كتبت – سماح عادل :

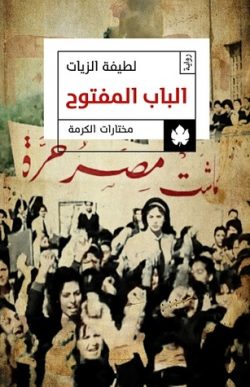

“لطيفة الزيات” كاتبة مصرية وأستاذة جامعية وناقدة أدبية وناشطة سياسية.. عرفت بروايتها الشهيرة (الباب المفتوح) التي تحولت إلى فيلم سينمائي من بطولة الفنانة “فاتن حمامة” والفنان “محمود مرسي”.. لكننا هنا سنحاول التعرف على جوانب خفية في حياتها من خلال كتاب سيرة ذاتية من تأليفها بعنوان: (أوراق شخصية).. تحكي فيه الكاتبة عن حياتها بطريقة تداعي الأفكار ولحظات الحياة الفارقة لا بالتسلسل الزمني المتصاعد.

البداية..

تحت عنوان: “الجزء الأول (آذار) مارس 1973”, تقول “لطيفة الزيات” في بداية كتابها: “في الغرفة المجاورة يحتضر أخي “عبد الفتاح”، لا يعرف أنه يحتضر ولا أحد سواي في البيت يعرف، منحه الطبيب فسحه من العمر من 3 إلى 6 أشهر، أجلس لأكتب، أدفع الموت عني فيما يبدو أنها سيرة ذاتية لا يكتب لها الاكتمال، يموت أخي في (أيار) مايو 1973 وتتوقف مع موته سيرتي الذاتية”.

البيت القديم..

عن ما كتبته في سيرتها الذاتية في تلك الفترة, تقول: “امتد التغيير إلى المنطقة التي ولدت فيها في دمياط، وامتلأت المنطقة بالمباني الصغيرة المتلاصقة والقميئة، بحيث يتعذر علي الآن تحديد الموقع الذي قام عليه بيتنا القديم والكبير، ومازالت رائحة بيتنا القديم محفورة في ذاكرتي ورائحة قدمه العطنة تملأ كياني رغم انقضاء فترة طويلة على إزالته، ولا غرابة في ذلك فقد ولدت فيه في 8 (آب) أغسطس 1923، وقضيت فيه السنوات الأولى من عمري، وعدت إليه كل صيف حيث تنقل أبي بحكم وظيفته في مجالس البلديات بين المحافظات، إلى أن مات وأنا في الثانية عشرة من عمري، ثم تخرجت في كلية الآداب عام 1946”.

طفولتها..

عن حكايا طفولتها, تقول: “في طفولتي حكت لي جدتي نوعين من الحكايات، حكايات عن الجن والعفاريت والشاطر حسن، وحكايات عن صبا أبي وشبابه في البيت القديم، وبمجرد أن تنحسر عني نظرة جدتي وسحر الحكاية يغلب عليا عدم التصديق، ويستحيل عليا التوفيق بين أبي الذي يملي على كل من بالبيت الهدوء بهدوئه المطبق، وبين الشيطان الوسيم المحب للحياة الذي يطلع من حكايات جدتي”.

التنقل بين البيوت..

تضيف: “تنقلت في حياتي بين الكثير من المساكن، وكان سجن الحضرة مسكني في فترة من فترات حياتي، وحين تزوجت زيجتي الأولى بدأت مرحلة جديدة من مراحل الانتقال، كان محركها هذه المطاردة الدائبة من جانب البوليس السياسي لزوجي أو لكلينا، وقد تنقلت مع زوجي في المدة الزمنية 1948: 1949 في خمسة منازل إلى أن وجدت السجن مسكني في 1949، ولم يكن انتقالي اختيارياً أيضاً وأنا أتنقل من مسكن إلى مسكن مع زوجي الثاني، ولعلي أضعت القدرة على الاختيار بل القدرة على الحركة والفعل في فترة طويلة من فترات زيجتي الثانية، التي بدأت عام 1952 ودامت 13 عاماً، وكان زوجي الثاني يقول مبرراً الانتقال من مسكن لآخر “أريد لك الأفضل والأحسن يا حبيبتي”، وحين غادرت بيته أخيراً في 1965عائدة إلى بيت أسرتي كنت قد تعلمت أنه استقر حين وجد المنزل الأكثر إبهاراً للآخرين.. وتتبقى حقيقة ألا بيت لي”.

الطلاق..

تتوقف “لطيفة” عند خبرة طلاقها: “في يوم من أيام (حزيران) يونيو 1965 وأخي والمأذون يجلسان في الغرفة المجاورة قال زوجي في محاولة أخيرة لإثنائي عن إتمام إجراءات الطلاق، وهو يستدير ويواجهني على مقعد متحرك “ولكني صنعتك”، وانطوى من عمري عمر قدره 13 عاماً، بوهم التوحد مع المحبوب لفترة، وبمسعاي لاستعادة التوحد الموهوم لفترة، وبإصابتي بالشلل المعنوي والعجز عن الفعل في الفترة الأخيرة، وتساءلت وأنا أرقبه: أي مرحلة من مراحل عمري المنقضي صنع ؟.. سنوات وأنا أدور في المدار الخطأ، كنت يومها أبدو للعين الخارجية امرأة ناجحة بكل المقاييس المتعارف عليها، بفضل عملي وانجازي، وكنت في ذات الوقت امرأة مخربة من الداخل، وتساءلت: أي من المرأتين صنع ؟، أنا التي صنعت نجاحاتي وتعاساتي، بعد انتهاء وهم التوحد معه اتجهت للكتابة، ما كدت انتهي من إعداد رسالة الدكتوراه 1957 حتى تفرغت بكليتي لرواية (الباب المفتوح) التي صدرت 1960”.

وتواصل: “كيف أشرح للناس أن زوجي لم يعد من زمن طويل طرفاً في معركة، هي أولاً وأخيراً معركتي، لأبعث بعد طول موات، لاكتسب من جديد القدرة على الاشتباك مع الحياة ؟، كنت أكسر نمطاً أرسيته لمدة 13 عاماً، وبدا للكل أني ارتضيته، والأهم أني كنت أكسر النمط الذي يسود في كثير من العلاقات الزوجية، لم تكن الخيانة الزوجية همي، ربما كانت لفترة ولم تعد، في هذا التوقيت كان وجودي من عدمه هو الذي في الميزان، وتوقف هذا الوجود على بداية جديدة تقطع كل ما بيني وبين زوجي من وشائج”.

نكسة 1967..

عن “النكسة” تقول: “وهزيمة 1967 تدهمني، تفصل بين مرحلتين، بين عمرين والكلمات قد فرغت من معانيها، رأسي مطأطئ وعيناي لا تجسران على الالتقاء بعيون الآخرين، ولا أعفي نفسي من المسؤولية، وفي اجتماع للجنة القصة بالمجلس الأعلى للآداب، ضم على غير العادة حوالي خمسين من أبرز الكتاب، بعد الهزيمة بأيام أقول: كل واحد منا مسؤول عن هذه الهزيمة لو قلنا “لا” للخطأ كلما وقع خطأ ما حلت بنا الهزيمة، ويحتج الدكتور “حسين فوزي” بأن أحداً لم يملك أن يقول “لا” وأن السجن انتظر من قالها، وامضي أنا في إصراري على تحمل المسؤولية: لو قال كل المثقفين “لا” لما استطاعوا أن يسجنوننا جميعاً”.

وتضيف: “لم أبك ليلة مات “جمال عبد الناصر”، كانت هزيمة 1967 معي، ومذبحة أيلول للفلسطينيين، وتناوبتني مشاعر حادة ومتناقضة، خليط من الحزن والغضب جمد الدموع في عيوني، بكيت بعدها بأيام، وقفت في شرفة بيتنا أطل على تجمع نساء يولولن ورجال ذاهلين وطفرت الدموع إلى عيني وأنا أقول بصوت مسموع: لا يحق لفرد أياً كان أن ييتم شعباً”.

تجربة السجن..

تحت عنوان 1950 من كتاب بعنوان (في سجن النساء), تقول: “الكتاب يحكي تجربتي في الحبس الانفرادي، التي دامت شهوراً على ذمة التحقيق في سجن الحضرة بالإسكندرية، كما يعرض لنماذج من السجينات العاديات اللاتي التقيت بهن في هذه الفترة، انتهيت من هذا الكتاب سنة 1950 في أعقاب الإفراج عني 1949 بحكم مع إيقاف التنفيذ بتهمة الانضمام وآخرين إلى تنظيم شيوعي، يسعى لقلب نظام الحكم، الكتاب معد للنشر ولم ينشر لا في حينه ولا بعد هذا الحين، أتساءل لما لم ينشر ؟”.

وتحكي عن صديقات السجن: “وهل أنسى وقفتك إلى جانبي يا صديقتي ليلة خرجت من السجن في جوف الليل وأنا على خوف من توقيع عقوبة الإعدام، فتح رجال المباحث السجن في منتصف الليل ودب الرعب المجنون في السجينات، أقسمت المؤبدات أن مثل هذا الأمر لم يحدث من قبل، ولا حتى في حالات الإعدام، وما أن تبين أني المطلوبة حتى تحول السجن إلى صرخة واحدة تقول “شدي حيلك”، وفوق كل الأصوات ارتفع صوتك يا صديقتي “تشجعي يا زميلة” صوتك يبقى معي بعد أن خرجت من السجن، وأنا أركب القطار إلى القاهرة، وأنا اكتشف من زميلات في سجن مصر أني استدعيت لحضور محاكمة زوجي وزميلة لي متهمة مع زوجي طلبت الاستشهاد بي على براءتها، وأشهد وأعود إلى سجن الحضرة مثخنة بالجراح، والمحكمة تصدر الحكم على زوجي بالسجن سبع سنوات”.

1973..

تتوقف الكاتبة عند تاريخ 20 (تشرين أول) أكتوبر 1973, وتقول: “الإدراك يواتيني متأخراً، ربما الحبوب المهدئة تصيب حواسي بالتبلد، لو لم يكن 6 (تشرين أول) أكتوبر 1973 لما شعرت برغبة في كتابة المذكرات، تواتيني لحظة إدراك أني تجاوزت الأزمة الآن، وعلى وجه التحديد بعد 16 (تشرين أول) أكتوبر، وأذكر يوم 16 (تشرين أول) أكتوبر لأنه كان يوم جنازة “طه حسين” ويوم إعلان “السادات” استعداد مصر لقبول وقف إطلاق النار، ولكن هذا اليوم لم يكن سوى يوم آخر من تلك الأيام التي بدأت بستة (تشرين أول) أكتوبر، وأنا أشيع جنازة “طه حسين” شعرت أني أشيع عصراً لا رجل، عصر العلمانيين الذين جرؤوا على مساءلة كل شئ، عصر المفكرين الذين عاشوا ما يقولون وأملوا إرادة الإنسان الحرة على إرادة كل ألوان القهر، وعذبني الشعور بنهائية الأشياء، وارتفع صوت الطلبة على كوبري الجامعة أثناء مرور الجنازة يتردد بنشيد “بلادي بلادي”.

الجزء الثاني 1981..

من كتابات لها كتبت في سجن القناطر 1981: “خرجت من مبنى أمن الجيزة في الطريق إلى سجن القناطر في حوالي الثانية بعد منتصف ليل 8 (أيلول) سبتمبر 1981، وكان قد تم إلقاء القبض علي في منزلي، وقف الضابط على الرصيف وخلف قناعه ضحكة سخرية مكتومة، من “أنور السادات” ومني، من أمر التحفظ على 1500 من معارضي “كامب ديفيد”، ومن الجنود العشرة المدججين بالسلاح يحرسون امرأة في الثامنة والخمسين من عمرها، وأصابني رعب فيزيائي تحول إلى غضب وعيناي تنتقلان من وجه إلى وجه من وجوه الجنود ذوي الخوذات المعدنية، وفي عقلي يترسخ اليقين أنهم حولوا هذه الوجوه إلى عالم ليس بعالم الأحياء، ضابط الشرطة لا اشعر بوجوده وهو يسألني عن النشاط السياسي الذي أوداني إلى السجن، وأنا اذكر نشاطي بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية 1979 في أعقاب المعاهدة المصرية الإسرائيلية”.

مقابلة ذاتها في السجن..

عن البحث في أعماق الذات تقول: “كانت المرأة في بداية زيجتها الثانية مختلفة عنها في نهايتها، وكانت في المرحلتين مختلفة عن المرأة التي دخلت سجن الحضرة 1949، وعن الفتاة التي دخلت جامعة فؤاد الأول على استحياء 1942، ولابد أن خطاً ما جمع هذه الأوجه المتعددة للمرأة الواحدة التي هي أنا، خطاً ضم هذا الشتات إلى لحظة دخلت سجن القناطر 1981، ويخيل إليَ أنه من المهم أن أجد هذا الخط الموحد الذي استشعرت وجوده شعوراً يفتقر إلى التحديد وأنا ادخل سجن القناطر”.

رواية (الباب المفتوح)..

عن رواية (الباب المفتوح) تقول: “بدأت في كتابة روايتي 1957 ونشرتها في 1960، وسألتني مندوبة الإذاعة البريطانية التي أجرت معي حديثاً حول الرواية التي أحرزت نجاحاً كبيراً: لماذا هذه الرواية بالذات في هذا التوقيت ؟، وكانت تشير إلى الاتجاه المعادي للاحتلال البريطاني في الرواية، وفاتتني الإشارة وأنا أقول: أردت أن أمسك برؤيتي للحقيقة في فترة شبابي، ولو لم أفعل لأفلتت مني نهائياً، ولم أعرف إذ ذاك ماهية وأهمية ما قلت، ولكني أعرف الآن، كانت رؤيتي للحقيقة قد عانت أثناء زيجتي الثانية متغيرات تكاد تمسح على الفتاة والمرأة التي كنتها قبل هذه الزيجة، وكنت وأنا أكتب (الباب المفتوح) أبعث حية دون أن أعي أني قتلت الفتاة الغارقة حتى الأذنين في العمل الجماهيري بين الطلبة، والمرأة الغارقة في العمل السري بعد تخرجها سنة 1946، هذا العمل الذي أودى بها وبزوجها الأول إلى السجن، وكنت أعلن على الملأ دون أن أعي وعياً كاملاً تفضيلي للطريق الذي اختطته هي، على الطريق الذي اخترته أنا يوم أقبلت على زيجتي الثانية 1952، والإنسان في هذه الرواية لا يجد نفسه حقاً ولا يستعيدها كاملة إلا إذا فقدها بداية في كل أكبر من فرديته الضيقة، والباب الفتوح الذي يتيح الرضا الحق عن الذات هو باب الانتماء إلى المجموع، إلى الكل فعلاً وقول وحياة”.

إرباكات الجسد..

تقول “لطيفة الزيات” عن إرباكات الجسد: “في مراهقتها عرفت الفتاة فورة الجنس، وبحكم تربيتها وجديتها صادرتها، وفي ظل شعور حاد بالذنب دفنت في أعماقها الأنثى، حتى غابت عن وعيها أو كادت، لا يتبدى منها إلا الخجل الذي تستشعره من هذا الجسد الممتلئ الغني بالاستدارات، وفي صعوبة كانت الفتاة تقطع الطريق من الجانب المخصص للقراءة إلى الجانب المخصص لأرفف الكتب، في حجرة الاطلاع في مكتبة جامعة فؤاد الأول، يخيل إليها وهي تعود بالمراجع أن كل عيون القاعة مركزة عليها، وتفضل الهروب من القاعة إذا اتضح لها أنها لم تلتقط المرجع المطلوب، وتطلب الأمر معاودة الرحلة في ظل العيون المتربصة، ويصعب تصديق التطور الذي حدث للفتاة بعد سنتين من بداية دراستها الجامعية، والحركة الوطنية تتصاعد في مد ثوري في الجامعة، وهي تتقدم تلقي الخطب الرنانة على سلالم إدارة الجامعة، وهي تعقد الاجتماعات وتقود المظاهرات، وتتصدى للرفض الذي يشكله طلبة الإخوان المسلمين، لم يعد جسدها يربكها، لم تعد تشعر أن لها جسداً، نسيت والناس تعيد صياغتها، تمدها بقوة لم تكن لها أبداً وبثقة لا حدود لها، من عباءة الوصل الجماهيري ولدت، ومن الدفء والإقرار الجماهيري تحولت، من بنت تحمل جسدها الأنثوي وكأنما هو خطيئة إلى هذه الفتاة المنطلقة الصلبة القوية الحجة”.

الخلاص في حب زائف سجن..

تواصل: “كانت المرأة في زيجتها الثانية تختط طريقاً غير الذي اختطته امرأة سجن الحضرة، وتسعى إلى خلاص غير خلاصها، وتتغنى بحب غير حبها، تركت خلفها القصة حول حوض أسماك في بيتها مع زوجها الأول في سيدي بشر، والشعور بالزمالة والانتماء والرفقة، والود الصافي بلا تعقيدات، والموت خوفاً والبعث تجاوزاً للخوف، ونشوة الخطر والتحدي وممارسة الشعور بالتحليق فوق الحواجز، واختارت العودة إلى الحظيرة، والأغنية التي كانت للكل أصبحت أغنيتها وحدها، وكانت غارقة في وهم التوحد مع الآخر، كانت صغيرة ولم تعرف أن هذه بداية الانحباس في بئر بلا قرار، ولو لم تأت المرأة التي كانتها ومتأخرة لنجدتها لبقيت محبوسة، تتخبط في قاع البئر، أعرف الآن أن الحب الكبير لم يكن وحده محركي إلى زيجتي الثانية، لكنه قناع الرغبة في التواؤم، في الرجوع إلى البيت القديم والى أحضان الأب خوفاً ورعباً، في الارتداد على ما كان، أتوقف الآن لاهثة وأنا أدرك أن الإقرار بهذه الحقيقة اقتضاني عمراً، غيبته خلاله عامدة خائفة محملة بالشعور بالذنب، وإن تغييب هذا الإقرار هو الذي جعلني ردحاً من الزمن هشة كقطعة من البورسلين، قابلة للجرح من هبات النسيم”.

الكتابة..

عن تجربتها في الكتابة تقول: “كانت الكتابة بالنسبة لي فعلاً من أفعال الحرية، ووسيلة من وسائلي لإعادة صياغة ذاتي ومجتمعي، عملي في مجال النقد الأدبي كان حرية من حيث توكيد لذاتي ولقدراتي ووصلاً واتصالاً بالآخرين، وتبقى الحرية المصاحبة لعملية الإبداع حرية فريدة، وفي كل عمل إبداعي صدر عني كنت أعيش بوعي حريتي وأنا أكتبه، وأبلور بلا وعي مفهومي للحرية في طيات هذا العمل، فمجموعة الشيخوخة 1986 كانت تصور صراع المكتسب من الحرية ضد الموروث عن طريق التربية، ورواية قصيرة (الرجل الذي عرف تهمته) 1991 تثير تساؤلاً كبيراً، هل يتأتي للفرد أن يتمتع بحرية ما في ظل واقع بوليسي قاهر تتعدد وسائل قمعه وآليات قهره المحسوسة وغير المحسوسة ؟”.