خاص : بقلم – د. مالك خوري :

فيلم (أميرة) قسم العرب مؤخرًا بين المعسكرين الأعلى صوتًا هذه الأيام في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي في عالمنا العربي: الطرف الأول يضم معارضين للفيلم من المطالبين، وباسم “الوطنية” و”الدين” و”الكرامة” و”الأخلاق” بمحو الفيلم من الوجود وعدم عرضه؛ وحتى معاقبة فريق عمله ومن تعاون معهم. ومعارضة الترهيب والتخويف هذه لا تُسهم بالنهاية إلا في تسطيح القضايا المطروحة وبالتالي تكسيل عملية الفهم الجمعي لتعقيداتها الوضعية والسياسية. أما الطرف الآخر فيضم مؤيدين للفيلم يُدافعون عنه، وهؤلاء أنفسهم تعودنا سماعهم في مثل هذه القضايا وهم يتخفون بخبث وراء شعارات “حرية التعبير” و”الحرية” لإسداء تأييدهم حيثيًا لمنتج “فني” يخدم أهداف “أنسنة” الصهيونية وسياساتها وتاريخها والممارسات الاستعمارية في المنطقة.

والطرفان بالنهاية يحترفان محاولة فرض الوصاية على العقل العربي: أحدهما عبر القمع والمنع والتهديد (بما يتناغم مع فكر التكفير والإقصاء والديماغوجية). وثانيهما عبر التبسيط من شأن التعاطي مع قضايا محورية في مجتمعاتنا وكأنها قضايا لا تعنينا جديًا ولا يعيش ويُكابد ويموت في آتون صراعاتها ومآسيها الملايين من أبناء شعوب المنطقة.. هي بالنسبة لهؤلاء تُمثل مجرد موضوع سينمائي شيق للعبة “ما بعد حداثية” يمضغها الجمهور مثل “البوب كورن” ثم يخرج من قاعة العرض مصفقًا لمخيلة المخرج “الخصبة”.

الفيلم ورد الفعل السلبي عليه

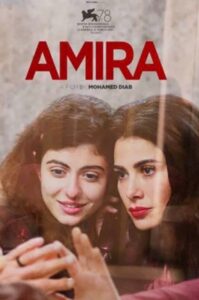

كلنا أضحى يعرف قصة الفيلم: عملية تلقيح صناعي من نطفة مهربة من والد أسير في سجن إسرائيلي تنتهي في ولادة ابنة له خارج السجن. لكن في إحدى الزيارات التي تقوم بها “أميرة” إلى والدها في السجن، يطلب السجين من الأم إنجاب طفل آخر بنفس الطريقة. بالنهاية، توافق الزوجة وتتم عملية التهريب. في هذا السياق يكتشف الأطباء المشرفين على زرع النطفة أنها لشخص عقيم. مسلكية الأم في هذه المعمعة تُصبح تحت المجهر، لتعترف الأم أخيرًا بالخيانة مع الطبيب. لجعل الموضوع أكثر تعقيدًا، نكتشف بالنهاية أن الأب الحقيقي هو في الواقع ضابط إسرائيلي.

الفيلم ضعيف فنيًا خصوصًا على صعيد السيناريو والإخراج. لكن أهم نقطة ضعف تكمن في ضرب الكاتب بعرض الحائط بأداء واجبه البحثي المتكامل لتفصيلات عمليات نقل النطف من السجون والتعقيدات المحيطة بها؛ والتي تجعل من سيناريو الفيلم ضربًا من الخيال العلمي والذي من الصعب تصديقه. وفي عمل يعتمد على التشويق المرتبط بالحبكة “الاستقصائية”، فإن مثل هذه الثغرة السردية تعكس ضعفًا أساسيًا في بنية الفيلم. عدا عن أنها تضع الفيلم، وأخذًا بالاعتبار الحساسية السياسية للموضوع، في باب المساءلة عن السبب وراء هذا التعاطي غير المسؤول مع القضية المطروحة ككل. وهذا ما حصل بالفعل، وهو ما دفع الكثيرين إلى إدانة الفيلم والدعوة إلى “تحريمه” وسحبه من التداول والعرض.

رد الفعل هذا وإن كان مفهومًا، فإنه يموه على خطورة الموضوع وآلياته الحقيقية، ويصب في خانة دعم من يحترف في هذه الأيام “تحريم” ومنع ومراقبة وقمع الأعمال الفنية في بلادنا، بدءًا من أصحاب الهيمنة الطبقية/السياسية وانتهاءً بالمتلطين بالدين ومؤسساته المهيمنة إيديولوجيًا على مجتمعاتنا. في هذا الإطار، يُصبح من الضرورة إعادة التأكيد على القطع مع ممارسات فرض الوصاية على ما يراه الجمهور؛ وبالتالي التعامل معه ككيان قاصر وغير قادر أو جدير باستيعاب تعقيدات الأمور حوله ! إن مشاركة الجمهور في مشاهدة ما نتحدث عنه ونناقشه هي أولوية لم يُعد من المسموح المساومة عليها تحت أي ظروف. فما قد يُضيفه هذا الجمهور إلى مثل هكذا نقاشات تستتبع رفضًا بالمُطلق لسياسة القمع الرقابي بكل أنواعها، وبكل أنواعها المباشرة وغير المباشرة.

كبف نتعامل مع فيلم نرفض طروحاته ؟

أما الأهم في سياق القاء الضوء على أهمية الفيلم والمتابعة الجدية للخطورة السياسية لمفاعيله فيستتبع حكمًا كشف آلياته ومكامن النفود والقوة التي تجعلان من تحقيقه وتسويقه ممكنًا، بل طبيعيًا، في الظروف التي نعيشها. هذا ما يدعم المواجهة الفعلية مع هذا النوع من الأفلام، ويُساهم في خلق وتطوير ثقافة سينمائية مقاومة للتطبيع وأدواته. ولكي نستوعب هذا، ينبغي أيضًا فهم الموقف الفعلي للجمهور والتعاطي بجدية مع رفضه الواضح لتشويه ولإستهزاء الفيلم بحقيقة ممارسة هي بالفعل شكلت تعبيرًا عن إصرار الإنسان الفلسطيني على الحياة رغم السجن والقهر، وعلى مقاومته للاستيطان الصهيوني الكولونيالي في فلسطين بالرغم من كل ظروف القتل والعنف والقمع التي تواجهه.

في ستينيات القرن الماضي؛ كان يبحث التقدميون في الثقافة والعمل السينمائي عن وسائل لإستفزاز الجمهور للخروج من حالة التلقي السلبي والتعاطي النقدي مع كل “المسلمات” الإيديولوجية التي تُحيط به.. كلها: السياسية والأخلاقية والدينية والإبستمولوجية. ولهذا استوحى “جان لوك غودار”، على سبيل المثال، من المسرحي الألماني الماركسي، “برتولت بريشت”؛ الممارسات “التغريبية” في التقديم الفني. فكان يبحث عن الطرق التي تُغير طبيعة علاقة المشاهد بالسينما: ما يقطع تناغم المشاهد مع ما يراه، بل ما يستفزه ليُجابه ما يراه وما يسمعه بالجدل وبالتمحيص.

طريق بناء البديل بالنسبة لهؤلاء الطليعيين كانت في صلبها عملية حفز للرؤية النقدية والعلمية للمشاهد، وليس “للتفكير عنه” وباسمه، ومشاهدة الأفلام عنه وتقرير ما هو مناسب وما هو غير مناسب له كي يراه. هم لم يدعوا “لرجم” ومقاطعة ومنع سينما هوليوود وأوهامها وترهاتها على سبيل المثال. فهذا أسلوب الفاشية، وليس أسلوب التقدميين. هؤلاء دعوا لنقاش آليات السينما السائدة ومكامن قوتها، وذلك في إطار الرفع من مستوى القدرة على المواجهة الجمعية على إرساء فهم أكثر علمية وأقل إيديولوجية للعالم الذين يعيشون داخله.

متغيرات خطيرة في الواقع السينمائي العربي

هناك تغيرات أساسية طرأت على طبيعة القوى المهيمنة على الصناعة والثقافة السينمائية في العالم العربي تجعل من فرز أفلام؛ مثل (أميرة) أكثر احتمالاً وتكرارًا. فهناك تغيرات في تركيبة رأس المال الاحتكاري المحلي، أو الكارتيل المهيمن، وبشكل خاص لجهة إزدياد دور حلقات رأس المال الخليجي ضمن بنية الإنتاج والإدارة في الصناعة السينمائية العربية، وإزدياد هيمنتها على العديد من شركات التوزيع والدعاية والعرض الملحقة وشركات التلفزيون والصحافة. وهذه تحولت في الواقع إلى عامل سياسي اقتصادي متكامل الأطراف والقوة. فجزء ضخم من صناعة السينما بمفهومها الأوسع في العالم العربي أضحت مرتبطة بكارتيل ضخم ودوائر واسعة متفاعلة معه وتشمل حتى إدارات المهرجانات السينمائية الكبرى وشركات الدعاية للأفلام وصالات العرض الشعبية منها إلى سينمات المولات التجارية إلى دور العرض الفجة في بذاختها وأسعارها في الدول الخليجية. ولزيادة “الطينة بِلة” فقد وضع العديد من النقاد والصحافيين والعاملين في الإعلام السينمائي أنفسهم رهن توجيهات وإرادة هذا الكارتيل ودوائره الفرعية في الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتعمل بعض المكونات الإنتاجية لهذا الكارتيل جاهدة اليوم على اضفاء صورة مزيفة عن نفسها كداعم “للسينما المستقلة”. فضمن وضع أطر محددة لعملها، تُسهم هذه الحلقات من خلال إرتباطاتها المالية والإعلامية والسياسية في تشجيع وتكريس رؤى محدودة و”مبسترة” للتعبير السينمائي في العالم العربي. ويتم هذا عبر حصر مفهوم التعبير السينمائي ضمن أطر تتلاءم، أو بالأقل لا تتناقض مع ما هو مسموح به أو ما يتناغم مع تفكير ومصالح القوى السياسية/الاقتصادية الطبقية والسياسية المهيمنة عليها. وفي إطار تراجع العديد من الدول العربية، مثل “مصر”، عن سياسات دعم الدولة للإنتاج السينمائي المحلي، فإن التنسيق المتعدد الوجوه بين قوى الهيمنة الجديدة من ناحية، وبين بعض المؤسسات “غير الحكومية” المحلية أو التابعة لبعض الدول الخليجية أو لدول الاتحاد الأوروبي (والتي توفر بعض أشكال الدعم المالي أو اللوجستي لأعمال سينمائيين شباب من العالم العربي)، من ناحية أخرى، يؤدي إلى مزيد من التدجين الفكري والفني والإيديولوجي للثقافة السينمائية العربية الجديدة، ويخلق ظروفًا مناسبة أكثر للكتابات السينمائية السطحية التي تُسهم في إحباط مستوى الثقافة السينمائية عندنا بشكل عام.

وخلال الأعوام الخمس الماضية بدأ على العمل على تأسيس وتطوير وتوسيع مؤسسات تعمل في مجال التوزيع والتسويق والعرض للأفلام العربية، وكلها على إرتباط مباشر بتمويل خليجي مؤسساتي وفردي ورسمي. كل هذا يتم في إطار وجود علاقات واضحة، مهنيًا ولوجستيًا وحتى شخصيًا بين الذين يقودون عمل هذه المؤسسات، وشبكة كبيرة من “النقاد” والصحافيين المحليين، وبعض العاملين ضمن لجان اختيار الأفلام داخل بعض المهرجانات ومؤسسات ضمن الصناعة السينمائية الخاصة. وبدأ بعض من هؤلاء، وبحكم عملهم كنقاد أو منتجين أو فنانين أو موزعين أو مسوقين، يتشاركون في تناوب العمل والموقع ضمن لجان تتمتع بقرارات تنفيذية بالنسبة لترشيح أو اختيار أو استبعاد ترشيح الأفلام العربية في مهرجانات أو مسابقات أفلام عالمية.

ومع التطورات الجيوسياسية الحالية في المنطقة؛ بما في ذلك الجنوح المتسارع لعدد من الدول الخليجية والعربية للتطبيع السياسي والثقافي مع “إسرائيل”، فنحن اليوم أمام إرتدادات لا بد من توقعها في الساحة الثقافية. ويدخل على الخط من وراء الكواليس السينمائية بعض الشركات والشخصيات الداعمة لإسرائيل أو المعروفة بتأييدها المباشر لإنتاج وتوزيع السينما الإسرائيلية أو الداعمة للصهيونية. ومن بين هؤلاء العديد من مشايخ دول الخليج الذين جعلوا من أنفسهم هذه الأيام “حمامات سلام” في المنطقة، وأدوات للحض على نسيان الماضي و”لفتح صفحة جديدة” للعلاقات مع الكيان الصهيوني. في هذا الجو يمكن التعاطي سينمائيًا مع موضوع مثل موضوع “فلسطين” بما يتجاوز “تزمت” و”عصبيات” الماضي ومن غير “عقده” (نسمع مثل هده التصريحات يوميًا في الإعلام الخليجي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي).

سينما التضامن مع فلسطين

وفي هذا السياق فإن “سينما التضامن مع فلسطين” تمر بدورها في مرحلة شديدة الخطورة سيكون لها دور مفصلي في رسم ملامح الثيمة والشكل الخاصين بهذه السينما. فقد إزداد خلال العقدين الماضيين اهتمام كثير من السينمائيين بالاستفادة من دعم مؤسسات عالمية وعربية أضفت على نفسها طابع المحتضن “للسينما المستقلة”. هذا النوع من السينما استطاع الاستفادة عالميًا من دعم منظمات حكومية وغير حكومية؛ خصوصًا في بعض دول الاتحاد الأوروبي، أو تلك الممولة من قبل بعض الدول الخليجية. ضمن المستفيدين كان العديد من السينمائيين الفلسطينيين أو المهتمين بالشأن الفلسطيني. لكن تبعًا لطبيعتها وإرتباطاتها المالية والسياسية، كان من الطبيعي أن تُسهم هذه المؤسسات في تشجيع رؤى محددة و”مبسترة” حول موضوع فلسطين. حيث جرى تدريجيًا تقليص حجم المروحة السياسية والشكلية لهذا الشكل من التعبير السينمائي إلى أطر تلاءمت، أو بالأقل لم تتناقض مع مصالح القوى المهيمنة عليها، والأمثلة كثيرة جدًا في هذا المجال، (خصوصًا في السنوات الثلاث الأخيرة).

وترجمت هذه التوجهات من خلال أفلام شددت في مضمونها الفكري العام على الطبيعة “الإنسانية” لما يُعاني منه الفلسطينيون على يد “إسرائيل”. وركزت الكثير من هذه الأفلام على الإدانة الجزئية للممارسات “الإسرائيلية” تجاه الفلسطينيين، (وهذا يبقى مقبولاً غربيًا وخليجيًا)، وبالتالي وجهت الانتباه نحو الدعوة لإيجاد طرق للوصول إلى “تعايش السلمي” بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين”. هذه السينما تميل إلى تفادي طرح الصراع في فلسطين أو المنطقة ضمن سياقه السياسي والتاريخي الأشمل والأعمق، خصوصًا لجهة التعاطي مع الصهيونية كحركة كولونيالية استيطانية عنصرية، وعلاقة ذلك بمصالح الاستعمارين القديم والجديد في المنطقة.

أن هذا النوع “المبستر” من “سينما التضامن مع فلسطين” (ومنه فيلم “أميرة”)، وعلى الرغم من بعض النجاحات التي حققها في بعض الأوساط السينيفيلية في العالم، ساهم من ناحية أخرى في الإضعاف من قوة وعمق الطروحات الفكرية وحتى الفنية لهذه السينما، وجعلها تتخذ طابعًا سطحيًا وغير واقعي. وإن كانت هذه السينما قد تلاءمت في شكلها العام مع ما تتعاطف معه الأوساط المهيمنة في بعض المهرجانات السينمائية العربية والعالمية، فإن أفلامها ساهمت في تفريغ طرح الموضوع الفلسطيني من حيثياته التاريخية والطبقية. كما ساهمت أيضًا في عزل هذه السينما أكثر وأكثر عن جمهورها الفلسطيني والعربي والعالمي القابع خارج جدارات هذه المهرجانات.

الكارتيل و”أميرة”

لهذا فإن ما حصل مع فيلم (أميرة) من مرحلة ما قبل إنتاجه إلى مرحلة إنتاجه ثم تسويقه عالميًا لم يأتي من فراغ. فمن هما المخرجين الذين كانا في صلب تكوين الفيلم (محمد دياب) ودعم تكوين الفيلم (هاني أبو أسعد) ؟ إذا رجعنا إلى الوراء قليلاً نُلاحظ أن كلاهما من النوع الذي أعتاد طرح مواضيع ذات علاقة بالواقع السياسي الخاص ببيئتهما الاجتماعية، لكن في الوقت الذي يتناسب مع اللحظة التي يكون فيها العالم السينمائي في الغرب مهتمًا بما يحدث في المنطقة العربية وما يدور فيها.

ولكنهما تميزا أيضًا بميلهما إلى التعاطي مع السياسة “عن بعيد” وكأنهما يحاولان دومًا الظهور بمظهر المتفرج المحايد، وإن كانا أيضًا يبدوان حريصين على اضفاء مسحة ميلودرامية “إنسانية” على رؤيتهما لأحداث وثيمة أفلامهما. هكذا تعاطى “دياب” مع السياسة على سبيل المثال حين تناول موضوع التحرش في فيلمه (القاهرة 678) عام 2010؛ أو حين قارب موضوعة الصراع مع الإخوان في فيلم (اشتباك) عام 2016. وكأن وجهة النظر السياسية في إطار مواضيع أفلامه هو الطاعون الذي لا يمكن الإقتراب منه خصوصًا لجهة التعليق عليه.

وهذا ما أعتاد “هاني أبو أسعد” على القيام به لدى تعاطيه مع الموضوع الفلسطيني. من (الجنة الآن) عام 2005، مرورًا بـ (عمر) في 2012، إلى (آيدول) عام 2015، (فقط كأمثلة معروفة)، يُركز “أسعد” دومًا (هكدا يقول) على: “البُعد الإنساني” في القضية الفلسطينية. وبالمناسبة، فهذا ليس خطأ بحد ذاته. لكن الخطأ هو في محاولة اللعب على الأوهام الإيديولوجية في فصل الإنساني عن السياسي، خصوصًا في إطار موضوع مثل القضية الفلسطينية. حيث أنه في إطار واقعنا العربي منذ أوائل القرن الحالي، فهذا يعني التعاطي مع الاستيطان الصهيوني في فلسطين كمجرد صراع “إنساني” أو ديني، أو عنصري، أو فردي على أرض متنازع عليها. وبالتالي فإن الحل لهكذا واقع لا بد أن يتم في إطار الاتفاق بين الطرفين على أن “يحبوا بعضهم بعضًا، يتقاسموا ما هم مختلفون حوله.. وكفى المؤمنين شر القتال”.

لكن هكذا صورة هي أبعد ما تكون عن الحقيقة والواقع التاريخيين للصراع في المنطقة. ومساهمة أي عربي أو فلسطيني في إعادة تدوير هذا الوهم الإيديولوجي وبأي شكل كان، هو دعم مباشر للصهيونية، خصوصًا في هذه المرحلة التاريخية لجدلية الصراع القائم. والمثقف والسينمائي العربي والفلسطيني الذي لا يُميز ولا يُشير إلى البُعد السياسي الحاضر، بل يموه ويُغطي على الخلفية التاريخية السياسية بإمتياز لهذا الصراع، فهو يختار الإنحياز إلى المعسكر المعادي للحق السياسي للشعب الفلسطيني في وطنه. وأكثر من هذا، يكون قد اختيار الإنحياز إلى المشروع الاستعماري التقسيمي في منطقتنا، والذي بدأ في فلسطين ويدق اليوم أبواب كل وطن عربي موجود على الخارطة.

فإذا كنتم بالفعل لا تستيغون التعاطي في السياسة ولا مقاربة مفاعيلها، فبكل بساطة نقول لكم، لا تتعاطوا مع ثيماتها مند البداية. أما أن “يأخد على خاطركم” وتنتفضون ضد النقد القاسي تجاه تأويلاتكم للواقع السياسي، وأن تتوقعوا منا السكوت على تشويهكم للواقع الحالي والتاريخي لما يحدث في المنطقة كرمى لنيل رضى اللوبيات الصهيونية في “كان” و”فينيسيا” و”برلين” وغيرها؛ وكسب بعض الجوائز والتقديرات، فهذا لن يحصل. وطالما هناك مقاوم واحد على هذه الأرض ما زال يؤمن بالحق وبالحرية الحقيقية من نير الاستعمار الغربي على عقولنا وأرواحنا وأوطاننا، سنرفض هذا الغزو المُقنع ضد الذاكرة والعقل والوعي العربي الجمعي للسياسة وللتاريخ.

بيد أن قصة الفيلم لا تنتهي عند هذين المخرجين. فإذا نظرنا إلى لائحة الأسماء وراء تمويل الفيلم وتسويقة عالميًا ومحليًا نجد على سبيل المثال لا الحصر: “فيلم كلينك” (محمد حفظي)، و”أكاميديا” (معز مسعود)، و”آراب ميديا”، بالإضافة إلى “ماد سوليوشن”؛ وكلها جهات معروفة بإرتباطاتها الخليجية وكذلك بإرتباطاتها غير المباشرة بالسعودي، “تركي الشيخ”. أضف إلى كل هؤلاء علاقاتهم الوطيدة مع “المركز العربي للسينما” والممول بدوره خليجيًا، مضافًا إليهم جوقة “النقاد” من المجموعة التي تُهيمن حاليًا على ما كانت تُمثل أهم جمعية لنقاد السينما في العالم العربي وأصبحت اليوم، بفضل علاقات هذه المجموعة خليجيًا؛ تُمثل “النقاد السينمائيين العرب” على المستوى العالمي تفهم عمليًا كيف يصل فيلم مثل (أميرة) إلى ما وصل إليه عالميًا، على الرغم من وضاعته، وسخافته، وضعف بُنيته السينمائية.

المطلوب تضامن جدي بوجه الهيمنة

وحتى بعد بعد انفضاح سخافة الفيلم وتحويره للواقع والتاريخ الفلسطيني، أنبرى المُدافعون التقليديون عن التيار المُهيمن حاليًا على الحالة السينمائية العربية للدفاع عن “الهفوات” التي أصبحت تُمثل نمطًا لممارساتها على أرض الواقع. والمفارقة، هي أن أسلوبهم في الدفاع يجتر نفسه مجددًا، خصوصًا في كل مرة يُحاول فيه أحد مشغليهم القيام بمغامرة تطبيعية جديدة مع الكيان الصهيوني: من محاولات الأتيان بسينمائيين يدعمون إسرائيل إلى مهرجانات عربية، إلى محاولات إدراج أفلام مدعومة صهيونيًا في برامج عروض مهرجانية عربية، إلى الإستماتة في الدفاع عن سينمائيين عرب يدعون علنًا للتطبيع مع الكيان. في كل مرة، يُحاول هؤلاء تسخيف مقاومة الجمهور لهذه المحاولات التي تفشل في معظم الأحيان، داعين إلى تجاوز هذه الانتقادات “البالية” والرضوخ لما يُحاول أسيادهم فرضه على الجمهور العربي الرافض للتطبيع مع الصهيونية.

مؤخرًا، عادت المعلقة الفلسطينية الأردنية، “علا الشيخ”؛ لنفس المنطق في دفاعها عن فيلم (أميرة). الناقدة التي تربطها بمجموعة الكارتيل السينمائي المُشار إليه سابقًا علاقة عمل قوية، رفضت مؤخرًا حملات التخوين والإساءة إلى صُناع الفيلم، باعتبار أن هذا الأسلوب لم يُعد مقبولاً. تقول “الشيخ”: “لا يصح خلط الحابل بالنابل.. فريق عمل فيلم (أميرة) من مخرجين ومنتجين وممثلين فريق محترم وقدم تاريخيًا كتير أعمال مهمة.. حتى على الصعيد الفلسطيني، لا تجعل غضبك يحولك لشخص معه سوط يجلد فيه وتبدأ في إصدار أحكام”. وتابعت: “فيلم تناول قضية حساسة ومحورية في شكل الصمود الفلسطيني، وطبيعي يصير عليه ردة فعل ومن حقك كمشاهد أنك تُعبر عن رأيك وترفض الفكرة بس مش من حقك تخوّن صكوك الوطنية مش أنت اللي بتحددها.. لا يصح أن تتهم أحد بعدم الوطنية”. (تأويل في موقع “في الفن”، 8 كانون أول/ديسمبر 2021).

لكن هل تكرار مثل هذه “الهفوات” المسيئة ومن قبل نفس الأفراد والمجموعات بما لا يخدم إلا الخطاب الصهيوني، يمكن النظر إليه بالفعل كممارسة “بريئة” ولا “حول لها ولا قوة” ؟! أو هل يمكن لنا أن نصدق أن فنان فلسطيني بمستوى “هاني أبو أسعد” لا يستوعب أو على غير دراية بتعقيدات ما يحصل في موضوع هو في الواقع متداول في تفاصيله على لسان كل فلسطيني ؟ وألا تصب مثل هذه “الهفوات” من خلال السينما في خانة تسطيح فهم العالم الغربي والعربي للصراع القائم منذ عقود حول فلسطين، وتُسهم في الدعم المباشر للنهج الاستسلامي وحالة عدم الإكتراث والاستصغار التي ينظر من خلالها الكثير من العرب تجاه القضية الفلسطينية ؟

ما حصل مع فيلم (أميرة) هو مثال على ظاهرة تطغى على الثقافة السينمائية العربية حاليًا، والتي لا يمكن مواجهتها إلا بالعمل التضامني الجماعي لخلق أطر جديدة على الأقل لمقاومة هذا التيار ودحر بعض مفاعيل أعماله.