خاص: إعداد- سماح عادل

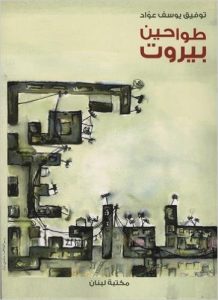

“توفيق يوسف عواد” كاتب روائي لبناني، له الكثير من المؤلفات الروائية والقصصية والشعرية، صنفت روايته “طواحين بيروت” واحدة من أفضل مئة رواية عربية.

حياته..

ولد “توفيق يوسف” في بحر صاف المتن عام 1911، درس في مدرسة تحت السنديانه في قريته وكان يدرس بإشراف دير مار يوسف الذي كان يعلمه اللغتين العربية والفرنسية، وبعد ذلك انتقل إلى مدرسة اليوسعيين بكفينا وهنا حصل على الشهادة الابتدائية في عام 1923، وثم أرسل إلى بيروت لكلية القديس يوسف حيث أوكلت إليه المطبعة الكاثوليكية ترجمة روايتين من اللّغة الفرنسية إلى العربية، وكان هذا قبل أن ينال شهادة البكالوريا بسنة. وبعد ذلك حصل على البكالوريوس في عام 1928، في الثامنة عشر من عمره بدأ بالكتابة بالصحف وكان شغوفاً باللغة العربية. درس في جامعة دمشق وتخصّص حقوق وكان له الكثير من الرّوايات والقصص والمؤلّفات الشعريّة، وكان أوّل مقال له “أخي الذي مات”. نشر عدّة مقالات نقديّة في مجلة “العرائس” وكانت تحتوي مقالاته على العادات والتقاليد اللبنانية.

تزوّج “توفيق يوسف” عام 1933 من السيّدة “أورطنس خديج” وكان له أربعه أطفال منها “هاني وربيع وسامية وجومانة”، وبالنسبة لعمله انتقل إلى دمشق وتم تعينه سكرتير لتحرير في “القبس”، ومن ثم كان رئيساً لتحرير”الراصد”، ثم سكرتير لتحرير في”النهار” حيث قضى ثمان سنوات فيها، وقد ساهم “توفيق يوسف” في تطوير الصحافة في لبنان بنشر مقالاته تحت عنوان”نهاريّات”.

في الثلاثينات كان له دور عميق في الحركة الأدبية وكان من أركان الحركة توجيها وتأليفاً، تم إلقاء القبض عليه عام1941 من قبل سلطات الانتداب وحكم عليه بشهر. استقال “توفيق” من”النهار” وقام بإنشاء “الجديد” الأسبوعية التي كان من شؤونها معارضة الانتداب الفرنسي والمطالبة بالاستقلال.

انضم “توفيق” إلى السّلك الدبلوماسي عام 1946، وقد تم تعيينه قنصل للبنان في الأرجنتين، ومن ثم انتقل إلى وزارة الخارجية وتم تعينه رئيس لدائرة العربية، ثم الحق في عام 1956 وزير مستشار في السفارة اللبنانية في القاهرة، ومن ثم قام بأعمال الوكالة، ثم عيّن مفوضاً في المكسيك في 1959.

في عام 1960 تم استدعائه إلى الإدارة المركزية بمركز مدير للشؤون الثقافية والاجتماعية، وقد قام “توفيق” بكتابة سلسلة مقالات يومية في”الحياة” تحت عنوان “فنجان قهوة”. عيّن “توفيق” سفير في اليابان عام 1966 وكان في نفس الوقت سفير لدى”الصين الوطنية”.

النتاج الروائي: (“الرغيف” 1939- “طواحين بيروت” 1973- “حصاد العمر” سيرة ذاتية 1983).

الأعمال الأخرى: (“الصبي الأعرج” قصة 1936- ” قميص الصوف” (مجموعة قصصية) 1937-“العذارى” مجموعة قصصية 1944-“السائح والترجمان” مسرحية 1962- “غبار الأيام” مقالات 1963- “قوافل الزمان” ديوان شعري 1973- “مطار الصقيع” مجموعة قصصية 1983).

الصبيّ الأعرج..

في الوقت الذي كان يزاول فيه مهنة الصحافة، كان “يوسف عواد” ينشر في مجلة “المكشوف” مقالات دورية وقصائد وقصص، وكان أحد أركان هذه الحركة البارزين تأليفا وتوجيها. وفي عام 1936 نشر «الصبيّ الأعرج» وهو الحلقة الأولى من سلسلة منشورات «المكشوف». وفي مقدّمته يتوجّه إلى القارئ، فيقول: «أنا لم أكتب هذه القصص وأدفعها إليك عبثًا بل هي الحياة التي عشتها- وهي قليلة حتى اليوم بعدد سنيّها، ولكنها كثيرة بالتجارب التي تمرّست بها- فتحت عينيّ على أشياء جميلة هنا وقبيحة هناك، فأردت وصف هذه الأشياء فلم أجد وسيلة إلى ذلك خيرًا من القصة».

«قميص الصوف» هي المجموعة القصصية الثانية، وقد صدرت في 1937، بعد سنة من صدور «الصبيّ الأعرج»، فنالت من الرواج ما نالته المجموعة الأولى، وكرّست للمؤلف مكانته الرفيعة رائدا لهذا النوع من الأدب في لبنان وسائر البلدان العربية. قصة «قميص الصوف»، وهي أولى حلقات الكتاب، هي قصة الحماة والكنّة، القصة الأزلية في كلّ عائلة شرقية. فالحماة ابنة القرية، والكنّة ابنة المدينة، لكن “توفيق يوسف عواد” يتجاوز النزاع التقليدي بين المرأتين، وبجرأة يخترق هذا الجدار ويدخل بنا إلى عالم مشحون بالإرشادات والانفعالات الجنسيّة.أما القصص الأخرى التي تضمّنتها المجموعة، فهي عبارة عن صور حيّة للمجتمع، وكما يقول الأديب رئيف خوري «يأتيها الجمال والقوّة من كونها شعبية صادقة، أبطالها من هؤلاء الذين يمرون على هامش الحياة، يهملهم التاريخ ولا يعبأ بهم المجتمع، وهم في الواقع أعظم قوّة في المجتمع والتاريخ».

تدور حوادث «الرغيف» خلال الحرب العالمية الأولى على ثلاثة محاور رئيسة: المجاعة في لبنان، الشهداء الذين علّقهم جمال باشا على المشانق، والثورة التي قام بها العرب على الأتراك. ويجمع النقّاد على اعتبار «الرغيف» ذروة الروايات العربية. وقد تلقّوها على أثر صدورها سنة 1939 على أنها حدث في تاريخ الأدب. فهي تنتقل بالرواية العربية من السرد التاريخي الجاف في أوائل القرن العشرين، والوعظ الأخلاقي الرتيب، وكذلك في محاولات الاقتباس والتقليد التي حفل بها العهد، إلى الإبداع الفنّي.

تقول مي زيادة في هذا الكتاب: «لم يؤرخ أحد المأساة الغبراء التي عرفتها بلادي كما أرّخها توفيق يوسف عواد في «الرغيف». إن توفيق يوسف عواد قد عاشها عنّا جميعًا. وهو لا يحيا الأشخاص فيها والكائنات- بما فيها الجمادات- حياة مليئة فحسب، بل هو يحسها إحساسا فنيا دقيقا ويعبر عن هذا الإحساس تعبيرا فنيا ممتازا».

وفي عام 1944 صدرت «العذارى» وكان “عواد” قد تبوأ مكانته الرفيعة في عالم القصة بما صدر له من كتب. وهذه القصة أولى حلقات المجموعة في الكتاب- ترتفع عن المستوى القصصي إلى ما هو أسمى، فتبلغ مستوى الشعر بكل ما فيه من رموز وإيحاءات. ففيها نزع وريقات الأقحوانة الواحدة تلو الأخرى في لعبة “أتزوّج- أترهّب” على أيدي أبطال هذه القصة الشفافة، المتناهية في الرقة، كلّ لعبة الشعر، وكل لعبة الحب، بل كل لعبة الحياة والموت. ويمضي بنا الكاتب متنقلا في المجتمع اللبناني من صورة إلى صورة، ومن قضية إلى قضية، في جو سحري يضفيه قلمه على كل ما يكتب.

عاد “توفيق يوسف عواد” إلى التأليف بعد انقطاع سنين عدة، وأصدر حوارية «السائح والترجمان» في العام 1962، فنالت جائزة “أصدقاء الكتاب” لأحسن مسرحية. ونقتطف من رسالة وجهها “ميخائيل نعيمه” إليه: “… في «السائح والترجمان» مقاطع لا يمل القارئ ترديدها لما انطوت عليه من جمال السبك وحدة الفكر والعاطفة. ولعل أبرزها ما جاء على لسان «صوت الزمان» في وصف تماثيل بعلبك المهشمة، ووصف مخدع الحب، ووصف العمال المسخرين الذين لولاهم لما قام حجر فوق حجر في هياكل بعلبك، ثم في وصف الآلهة التي عبدها الإنسان فلم ينلْه من عبادتها إلا العبودية، وفي وصف الهيكل الجديد الذي سيبنيه الإنسان المنعتق من ازدواجيته وما تخلقه من أوجاع وأوهام الخ. وفي الكتاب لفتات تباغت القارئ بالسرعة التي بها تنقله من جو إلى جو دون أقل تمهيد. مثلما فيه لفتات تضنيه بكثافة رمزيتها، إلا أنها لا تعوقه في السير معك إلى النهاية التي تنشدها. إن «ضربة المعلم» في «السائح والترجمان» هي، من غير شك، في انتقائك خرائب بعلبك مسرحا له. ثم هي في ذلك النشوق السحري الذي قدمته إلى السائح بعيد دخوله الخرائب، فاستطعت أن تنقله إلى واقع غير الذي يواجه كل سائح عند دخوله «القلعة» وخروجه منها: باعة مزعجون بجلبتهم وبما يعرضون من تافه المتاع للتذكار. حتى إذا انتهى فعل النشوق عدت بالسائح إلى الواقع البليد عينه الذي وجد نفسه فيه في بدء سياحته. وهذان الواقعان: واقع الوعي وواقع ما وراء الوعي، يلتقيان عندك على صعيد واحد من الزمان والمكان، فكأنك تسأل القارئ: أي الواقعين يا صاحبي هو الواقع؟ وجوابك صريح لا شك فيه: إنه الواقع الذي وراء ما درجنا على اعتباره واقعا…”.

طواحين بيروت..

في عام 1966 عين “يوسف عواد” سفيرا في اليابان، فكتب وهو في طوكيو، روايته «طواحين بيروت» التي قال فيها أنسي الحاج: «هل تذكرون «الرغيف»؟ لا يزال توفيق يوسف عواد هو نفسه بعد ثلث قرن. بل هو اليوم أهم. لأنه، بعد ثلث قرن، عاد يكتب لجيل اليوم وعن جيل اليوم رواية اليوم. الرواية التي لم يكتبها لهذا الجيل أحد سواه. عجيب توفيق يوسف عواد، حسبناه دخل التاريخ، فإذا هو لا يزال يصنعه».

وعلى أثر ترجمة «طواحين بيروت» إلى اللغة الإنكليزية كتب “باتريك سيل” في مجلة «ميدل إيست إنترناشونال» يقول: «قبل أي واحد من الصحفيين والسياسيّين والمحللين، قبل أي واحد من ممتهني قراءة المستقبل، أدرك توفيق يوسف عواد، بحدسه الفني والوطني، أن شيئا ما سينهار، وأن المجتمع اللبناني- مجتمعه- يتداعى للسقوط. وهو في رائعته هذه- التي لها مكانها الرفيع في «بانتيون» الآداب- يتنبأ عن الكارثة بصوت صارخ، أقل ما يقال فيه إنه يحملنا على الخجل عن مواطنيه، لأنهم سدوا آذانهم عنه ولم يسمعوا إليه في حينه. «طواحين بيروت»- إنها ملحمة الجيل في لبنان والبلدان العربية تجاه قضاياه المصيرية في العقيدة والسياسة والجنس”. وقد اختارت منظمة الأونسكو العالمية «طواحين بيروت» في سلسلة «آثار الكتاب الأكثر تمثيلا لعصرهم»، وترجمت إلى الإنكليزية والروسية والألمانية.

بين «مطار الصقيع» وبين مجموعته القصصية الأولى نحو أربعين سنة انصرف المؤلف خلالها إلى ممارسة أنواع أدبية أخرى كالرواية والمسرح والنقد والشعر… بقي المؤلف على عهده كما عرفناه في قصصه السابقة من حيث حرارة الحياة وزخم دفقها على قلمه، ومن حيث قوة الشخصيات التي يصوغ منها أبطاله. مع هذا الفارق أنه في مجموعته الجديدة أحرص على الرمز واللمح، وأحنى على الكلمة، فهي هنا بين يديه كاللعبة الحلوة، أو كالحبيبة المدللة. وإذا كانت القصة الأولى، حاملة عنوان هذا الكتاب، تعالج مشكلة أكبر خطر يواجه الحضارة، بل العالم من حيث هو، نعني القنبلة الذرّية، فالقصص الأخرى كلّها تتسم بهذا الطابع الإنساني الشامل، وتردد فيها ما يعانيه أبناء العصر من مشاكل سياسية كما في «المشنقة والعصافير»، أو اجتماعية كما في «حنا الفانوس»، أو جنسية كما في «المرآة».

وفي العام 1983 نشر سيرته في «حصاد العمر»، واتّبع فيها أسلوبا فريدا بناه على حوار داخلي، ثم تابع حياته إلى أن أصابته قذيفة بينما كان في زيارة ابنته وصهره سفير إسبانيا فقتلوا جميعاً.

الرغيف..

في مقالة بعنوان (توفيق يوسف عواد… اللغة وطن الإنسان) يقول “ألبير خوري”: “بعد حوالي أربعين سنة على رحيله، بدا جريئاً جداً وملفتاً، أن تتذكر الأوساط الثقافية الفرنسية العريقة، الروائي اللبناني توفيق يوسف عواد، فتبادر «aetes sud»، من كبريات دور النشر في باريس، لترجمة روايته الرائعة «الرغيف» إلى الفرنسية، وتصدرها قبل أسابيع قليلة، حملت مقدمتها شهادة رائعة عن أديب لبناني رائد كشف في «رغيفه» وكما لم يسبقه أديب عربي من قبل، وعموم الأرض العربية عن تحديات ومآسي تستمر حتى اليوم حاضرة حكايات وذكريات أليمة في بيوت اللبنانيين. طبعاً، سؤال بديهي: لماذا «الرغيف» مترجماً إلى الفرنسية بين عناوين كثيرة أبدعها توفيق يوسف عواد، وفي جميعها تناول قضايا إنسانية من واقع بيئته ومجتمعه، صوّر أحداثها بواقعية وتجرد، وبحروف شكّلت حين صدورها، انقلابا جذرياً في المنهج الروائي العربي السائد، أكان تأليفاً أم ترجمة، ما أشر في حينها، وحسب كبار النقاد، إلى ولادة الرواية اللبنانية المرتبطة بناسها وهمومها وأحلاماً وتطلعاتها؟. أول ما يلفت في «الرغيف»، أن توفيق يوسف عواد روائي واقعي مرهف الأحاسيس واللغة، جعل من شخصياته الحية، المتألمة على الدوام، جسر عبور، أدبياً وإنسانياً، إلى مجتمع أفضل ومتطور. ثائر في روحه وفي تطلعاته، متمتعاً بإرادة حديدية وثقة مطلقة بذاته وقلمه. حين كان بعد طفلاً، شاهد بعين مجردة وروح حزينة كيف غزا الجوع بطون الأطفال والشيوخ، ذكوراً وإناثاً، في قريته المتواضعة، والظلم العثماني الذي تحكّم في حينها بالبلاد والعباد، ليس في لبنان فحسب، إنما في الأرض العربية قاطبة. وعندما بلغ سن الرشد استعاد تلك المشاهدات الفظيعة التي جسّدها روائياً في «الرغيف»، فكان بحروفه وأحاسيسه، شاهداً على فترة حاسمة من القرن العشرين حضر الجوع والظلم والموت بامتياز وتنوع في منطقة الشرق الأوسط”.

ويواصل عنه :”ولد توفيق يوسف عواد عام 1911، راقب وعاش وشعر وانتفض سنة بعد أخرى، ليدخل باكراً جداً، في مراهقته، في عداد شبان لبنانيين يتطلعون إلى حرية واستقلال بلادهم، ومع نضوج التجربة وبروحه النهضوية المنتفضة، أشار في كل ما كتبه، وخصوصاً في روايته الرائعة «طواحين بيروت» (1969) للتناقضات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ليؤكد أن حرباً لبنانية آتية لا محالة سوف تضرب اللبنانيين، آجلاً أم عاجلاً. وكما في «الرغيف» التي قضت على ثلث مواطني جبل لبنان، حذّر في «طواحين بيروت»، وهو بعد سفير لبنان في اليابان القادة والمسئولين من حرب شرسة اندلعت في 1975، ومازالت تجتّر آلامها وفظائعها حتى اليوم. واللافت أيضاً أن توفيق يوسف عواد لا يكتفي بالسرد الروائي الواقعي والجريء، إنما يجدد في الشكل الروائي بتنظير للغة العربية وإدخالها الحيز الواقعي بعدما سجنت الرواية العربية ذاتها في المواضيع الرومنطيقية، وخصوصاً في «الحب والانتقام» خرج عواد في رواياته من عباءات تكرار المواضيع بلغة مستهلكة وأشكال تغري شباب ومراهقي تلك الفترة فتسرقهم من واقعهم الأليم إلى أحلام عبثية. كان الفعل بمعنى الإنجاز عشقه الروائي على ما يتضمنه من واقعية سوداء وأليمة. وكان في الوقت ذاته قارئاً نهماً، وخصوصاً للآداب العربية والفرنسية. ويذكر عنه أنه في عام 1925، وكان في الثامنة عشرة من عمره عندما ألقى محاضرة عن اللغة العربية والموانع التي تحول دون دخولها أو مشاركتها في الآداب العالمية. طالب بشدة ودافع بلهفة عن لغة عربية جديدة، مرنة ومطواعة، ليجعل من هذه اللغة الرائعة، شريكة فاعلة وأساسية في صنع الحضارات الحديثة. لم يكن راوياً مبدعاً يأخذ قراءه حتى الحرف الأخير من روايته، إنما منتفض على أدباء ولغويين يرفضون دخول الحداثة وبالتالي مشاركة العرب في أنواع أدبية حديثة ومتطورة”.

ويضيف: “تبعاً لقناعاته، تابع توفيق يوسف عواد مساعيه لتجديد حقيقي في الرواية العربية، لغة وشكلاً ومضموناً، أصدر عدداً من العناوين، ومنها «طواحين بيروت» التي سبق ترجمتها إلى الإنكليزية والألمانية والصينية والإسبانية.. لكن «الرغيف» الصادرة أخيراً بالفرنسية، أكدت براعة مؤلفها في نقل الواقع إلى حروف، من خلال مآس عاشها اللبنانيون والعرب في الحرب الكونية الأولى، والتي حملت نتائجها ما تعاني منه اليوم منطقة الشرق الأوسط من رهانات وتحديات. وبهذه الواقعية، وما حملته حروفها من إبداع أدبي ولغوي، توجته اليونسكو عام 1975، في برنامجها السنوي لتكريم المبدعين «الأديب الأكثر التصاقاً بزمنه ومكانه»، داعية لترجمة كل أعماله إلى اللغات العالمية، لتكون رواياته شاهداً وشريكاً في صنع الحضارة الإنسانية المتجددة سنة بعد أخرى”.

وفاته..

توفي “توفيق يوسف عواد” عام 1988 إثر سقوط قذيفة على مبنى السفارة الإسبانية حيث كان متواجدا مع صهره السفير وابنته، فقتل على الفور مع ابنته الكاتبة “ساميا توتونجي” خلال الحرب الأهلية اللبنانية.