خاص: قراءة – سماح عادل

يقول المخرج الفرنسي “جان – شارل تاكيلا” أنه يفضل البساطة في التعبير، منتقدا كون السينما لديهم تعاني من الثرثرة، ومؤكدا على أنه يحاول التوازن بين الأدوار الرجالية والأدوار النسائية. ويقول “كلود بينوتو” أنه يحب خلق أجواء ودية في عمله، مؤكدا على أنه ازداد تأثير الأفلام في الشباب وفي العادات. ويقول “جورج لوتْنَر” أنه يفضل ترك مساحة لكي يتصرف كل ممثل على طبيعته، وأن دور المخرج يكمن في التحريض.

نواصل قراءة الكتاب المميز (قرن من السينما الفرنسية.. من خلال اعترافات مخرجيها)، تأليف “إيريك لوغيب”، ترجمة “محمد علي اليوسفي”، حيث يحتوي على عرض حوارات أبرز المخرجين في السينما الفرنسية. لنتعرف من خلال تلك الحوارات على السينما الفرنسية ورموزها واتجاهاتها.

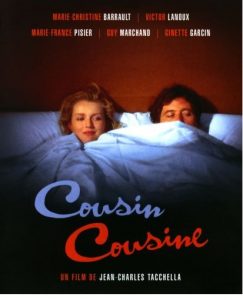

جان – شارل تاكيلا Jean – Charles TACCHELLA

“جان – شارل تاكيلا” مخرج فرنسي، ولد في شربورغ يوم 25 أيلول/سبتمبر 1925. عمل ناقداً في مجلة “الشاشة الفرنسية” منذ 1945. أسس مع أندريه بازان مجلة “أوبجكتيف 49″، رئيس تحرير Cine – Digest. عمل في السيناريو والاقتباس مع كل من إيف سيامبي، ميشال بوارون، جيرار أوري… وذلك بعد أن عمل سيناريست لصالح ليونيد موغي. مؤلف مسرحيات، ومسلسلات تلفزيونية (تحيا الحياة).

أخرج أول شريط قصير (1969 – 1970) بعنوان “الشتاءات الأخيرة” (جائزة جان فيغو 1971) وأخرج شريطاً قصيراً ثانياً سنة 1972 مع روفوس بعنوان “نهار جميل” وأعقب ذلك: (رحلة في بلاد التتر (أول شريط طويل 1973)؛ ابن العم وابنة العم (جائزة لويس ديلوك 1976، ثلاث أوسكارات في هوليود)؛ البلاد الزرقاء (1977)؛ أحبك منذ زمن طويل (1979)؛ التهم الحياة (1981)؛ الدرج س (1984)؛ Travelling avant (1987) سيدات مستهترات (1990)؛ رجل حياتي (1992)؛ كل الأيام يوم أحد (1994).

ولع بالسينما..

يقول عن بدأ شغفه بالسينما: “بدأ ذلك مبكراً جداً، أعتقد في الثانية عشرة، أو الثالثة عشرة من عمري. كانت السينما ولا تزال هروباً بالنسبة لي. إذ كنت أهرب حتى من نفسي بالذهاب لمشاهدة أفلام يومياً. إن مشاهدة الأفلام هي رغبة في مغادرة الحياة الشخصية والتعلق بشيء آخر. وجدت مصاعب كثيرة في التعود على قواعد الحياة. هكذا بدأ ولعي بالسينما بل يمكنني تحديد تلك اللحظة: أثناء خروجي من مشاهدة شريط بعنوان “مغامرات ماركو بولو” لجون فورد، قلت لنفسي: “أريد أن أصير مخرجاً!” صرت أخرج من المدرسة وألتحق بقاعات السينما حتى حلول الليل. ورغم العقوبات وانتقالي من مدرسة إلى مدرسة فقد وجدت من بين المدرسين مَنْ كان يسجلني حاضراً في الصف كي يخلص من مشاكلي.

أثناء تحرير فرنسا انتقلت إلى باريس. حاولت العمل معاوناً لجاك بيكر الذي وعدني بذلك. لكن ذلك لم يحصل. ويبدو أن عمل المساعد يتطلب مواصفات خاصة. فاضطررت إلى التقدم لبعض الصحف كي أتمكن من العيش. وكانت “الشاشة الفرنسية” مجلة أسبوعية حديثة العهد بالصدور فقُبلت للعمل فيها وكتبت أولى مقالاتي الإعلامية عن “قانون اللعبة” لجان رينوار، لدى ظهوره في القاعات. بعد ذلك حاولت العمل في السيناريو من دون جدوى.

في تلك المرحلة راجت موجة السينما الجديدة. ولفّني النسيان. وفي العام 1962 انقطعت تماماً عن محاولات كتابة السيناريو إلا للتلفزيون ومن دون ذكر اسمي الصريح. وذلك لكي أتمكن من العودة إلى المهنة كمخرج. وهو ما فعلته ابتداء من 1969 – 1970″.

وعن تعاطيه الكتابة قبل مرحلة السينما يقول: “بدأت بكتابة السيناريو لصالح غيري. كما أعدت كتابة بعض المشاهد في فيلم ليونيد موغي “غداً يصير الوقت متأخراً جداً” بعد مرور سنوات، وتحديداً سنة 1954 انطلقت انطلاقتي الحقيقية في كتابة السيناريو. وأولى تجاربي الجدّية تمثلت في “تعب الأبطال” للمخرج إيف سيامبي”.

وعن مروره بمرحلة تقاعد يقول: “نعم، بدأت منذ 1960. يئست من السينما. اشتريت بيتاً قديماً في الجنوب. ولم أنقطع عن مشاهدة الأفلام لأنني عنيد، فلم أنفك أفكر في التحول إلى الإخراج”.

وعن تطور إعجابه الفني يقول: “ظل كما كان إجمالاً. أي أنني ظللت معجباً بكل ما أحببته بين 1945 و 1950: الفيلم الأسود، الكوميديا الموسيقية الأميركية، أورسن ويلز، وكل السينما الأمريكية الجديدة في مرحلة ما بعد الحرب. ولاشك أنني لم أكن ناقداً سينمائياً حقيقياً، يمكن القول إنني كنت مجرد صحفي سينمائي. ولو لم أتوصل إلى إنجاز شريطي الأول لاخترت أن أكون مؤرخاً للسينما”.

وعن من يعجبونه يقول: ” أفضّل الذين يبرهنون على بساطة في التعبير، أولئك الذين يتمكنون من إضفاء الروعة على الأشياء البسيطة إلى درجة رفعها إلى مستوى الملحمة. ويمكنني ذكر لوبيتش، أوزو، بورزاج، وفي فرنسا: فيغو، رينوار، تاتي.

إن الإعجاب يعني التعلم أيضاً. أذكر مثلاً الكثافة الانفعالية للكادر عند غريفيت. وعلى العكس منه نجد أن الأهم هو ما يكون خارج الكادر عند لوبيتش. وبالنسبة إلى أوزو تعجبني العلاقات بين الشخصيات.

وفي سينما اليوم يعجبني مخرجون من أمثال روبير ألتمان وجون كاسافتس وبوب رافلسون”.

وعن من يجذبه إلى مشاهدة فيلم: اسم الممثل أم المخرج يقول: “رغم إعجابي بعدد من الممثلين فإن اسم المخرج هو الذي يحثني على مشاهدة الفيلم. ومنذ سن الثانية عشرة كنت أدوّن أسماء المخرجين في دفتر خاص”.

ويجيب عن سؤال هل لعبت المكتبة السينمائية الفرنسية (السينماتيك) دوراً مهماً في شغفك بالسينما؟: “طبعاً. فبعد التحرير، عندما انتقلت إلى باريس كصحفي، كنا نذهب جماعة مع أندريه بازان لمشاهدة كلاسيكيات السينما التي فاتتنا مشاهدتها. وكنا نشاهد من أربعة إلى خمسة أفلام أسبوعياً، بتقديم من هنري لانغلوَا بين 1946 و 1947.

أول تجربة..

وعن أولى تجاربه كمخرج يقول: “كان ذلك في إخراج فيلم قصير بعنوان “الشتاءات الأخيرة” وكنت قد كتبته منذ عشرة أعوام قبل التوصل إلى إخراجه. وفي الأثناء توجب عليّ دفع الديون التي تراكمت عليّ بسبب فيلم لم أتمكن من إخراجه أيضاً. وتمكنت من تسديد تلك الديون بكتابة ما يعادل مئة وعشرين ساعة بث للتلفزيون! حصل الفيلم على جائزة جان فيغو سنة 1971، والجائزة الثانية في مهرجان شيكاغو، كما حصل على إحدى جوائز مهرجان كاركو في في بولندة، خلال العام نفسه. وهكذا بدأتُ أفرض نفسي كمخرج”.

وعن كتابة السيناريو، وهل يكون الممثلون حاضرين في ذهنه يقول: “في البداية أكتب قصة من دون التفكير في الممثلين. وثمة استثناء وحيد حدث عندما كتبت “أحبك منذ زمن طويل” خصيصاً لجان كارميه. بعد الصياغة الأولى للسيناريو أبدأ بالبحث عن الممثلين وعن المنتج. وعند العثور عليهم أعود إلى السيناريو فأعيد كتابته حسب الأشخاص الذين سأتعامل معهم.

وتظل إمكانية التحوير قائمة مع الممثلين حتى أثناء التصوير، مع المحافظة على الخطوط العريضة للسيناريو. وذلك من دون الاستسلام للارتجال. وهذا ما يعجبني في السينما الأميركية: التلقائية في قول الأشياء ببساطة، مع الجدوى والحيوية، في وقت مختزل. والحال أن السينما عندنا تعاني من الثرثرة”.

ثرثرة في السينما..

ويضيف عن من أين جاءت هذه الظاهرة: “بدأت في الستينات مع سينما المؤلف. في المقابل أجد أن شريطاً مثل “ذهب مع الريح” هو في منتهى القصر، وكان يمكن أن يكون أفضل لو تم تمديده ساعتين إضافيتين. لكن، لا ينبغي أن ننسى وجود برنامجين في تلك المرحلة، إذ كان يتم إعداد فيلم مدته ساعة ونصف، وآخر مدّته ساعة وعشر دقائق. وقبل 1940 لم يكن يوجد أي فيلم يتجاوز هذا التوقيت، باستثناء بعض أعمال إيريك فون ستروهيم زمن السينما الصامتة. فيما بعد كان كيوبريك من أول الذين فجّروا هذا النسق. وكان لابد من تفجيره لأنه صار اعتباطياً. لكن المؤسف أننا سقطنا في الإفراط المعاكس”.

وعن طريقته في العمل مع الممثلين يقول: “ندرك بسرعة أن الممثلين مختلفون عن بعضهم بعضاً. ولا توجد طريقة. لذلك أسلك مع كل واحد بأسلوب مختلف. لكن تبقى هناك قواعد لابد من تطبيقها. فلا ينبغي مثلاً تفسير المشهد تفسيراً سيكولوجياً للممثل. فهو أيضاً يبحث عن المتعة. فإذا فسّرت له المشهد سعى إلى إرضائك. إن أفضل الممثلين هم أولئك المتحلون بثراء المخيلة. وأنا أحلم دائماً بأن يتوصل الممثلون إلى اكتشاف أشياء تفوتني رؤيتها. وذلك من أجل إثراء الشخصيات والأدوار، والفيلم بشكل عام.

ما يفرحني أكثر في إنجاز الأفلام هو معرفة موقع الكاميرا والتقطيع التقني والعلاقة بالممثلين. حتى إنني أعتقد بأن الإخراج يتلخّص في كل ذلك”.

وعن أجمل لحظات الإخراج لديه يقول: “أفضّل التصوير، حيث يطرأ دائماً أمر ما، مهما خططنا لكل شيء. لكن من الأفضل الالتزام بما تخيلناه، وبالصور التي نحتفظ بها في رأسنا، وعدم الاستسلام لبعض مقترحات التقنيين، حتى لا نندم لاحقاً. فالآخرون لا يستطيعون تقديم مساهماتهم إلا داخل الكادر. فما داموا أمام الكاميرا يستطيعون إيجاد أشياء جديدة تضفي قيمة على ما فكرت فيه. أما بالنسبة للكاميرا فالمخرج هو أفضل من يدرك موقعها. والحقيقة أن المخرج يوجد وحيداً، وحيداً تماماً، على مستوى الكتابة السينماتوغرافية”.

ويجيب عن سؤال عندما تنتهي من إخراج فيلم، هل تتحرر منه بسهولة؟: “في موازاة إطلاق الفيلم أنشغل بأفكار أخرى. وهي تتعلق عادة بأفكار سيناريوهات تنضج في رأسي منذ أعوام. وعندما أجد المفتاح أكتب بسرعة. بالنسبة لفيلم “رحلة في بلاد التتر” وجدت الفكرة في ليلة واحدة وكتبت الموضوع بسرعة. وفي حالة “ابن العم وابنة العم” فكرت في الموضوع خمسة أو ستة أعوام قبل التوصل إلى الصيغة النهائية. وكذلك كان شأن “اِلْتهم الحياة”.

أبحث دائماً عن التجدد وعدم تكرار نفسي، وأرغب الآن في التوجه إلى فيلم المغامرات والملحمة. أذكر جملة أحبها كثيراً على لسان جون فورد: “عندما ننتقل إلى الملحمة لا يمكننا الوقوع في الخطأ” أجد ذلك رائعاً. الملحمة هي مبرر وجود السينما. لقد انشغلت بسينما النظرة، أو وجهة النظر، والآن تشدّني الملحمة. بالمقابل لا يمكن لأي فيلم أن يكون ذا فائدة، إذا لم يتعرض إلى حياتنا اليومية وإلى كل ما نجتازه في إطار مجتمعنا المعاصر”.

وعن اهتمامه بسينما الآخرين أثناء انشغاله بالإخراج يقول: “إنها مسألة وقت. ويمكن أن أشاهد بعض الأفلام في أوج عملي. ولأنني أدرك ما أريد عمله فإن الذهاب لمشاهدة أحد أفلام كيوبريك، مثلاً، أو كوبولا، لن يجعلني أغيّر طريقة إخراجي”.

وعن التقنية، وهل يعتبرها ضرورية مطلقاً يقول: “أعتقد أن التقنية هي ما نتعلمه من الآخرين، هي ما لا نعرفه. أما أساس هذه التقنية فيتم الحصول عليه بسرعة كافية، هي ما يستغرقه إخراج أول شريط قصير. ولا يتم التحسن تقنياً إلا عبر ما نريد قوله. وفي هذا المجال لا تنفع النصائح والوصفات التقنية التي يقدمها لك الآخرون. أهم ما في الأمر هو الموضوع. ولابد من إبداء الحذر إزاء التقنيين أثناء التصوير، لأنهم يميلون إلى إعادة ما قاموا به مع مخرجين سابقين. وما سبق فعله هو الأسهل دائماً”.

العمل وفق الطلب..

وعن العمل وفق الطلب، على طريقة السينمائيين الأميركيين في عصرهم الذهبي يقول: “لقد حلمت بذلك. وكثيراً ما تحاورت حول هذه المسألة مع السينمائيين الأميركيين الكبار بين 1930 و1940. كانت أمامهم خيارات أكثر مما نتصور. وكانوا يعملون ضمن فريق عمل منظم يشمل السيناريو الجاهز والذي يمكن تحويره لاحقاً كما يشمل وجود المنتجين المتفهمين. أما اليوم فقد بات الطلب يتعلق بإعادة إنتاج الأنماط الجاهزة نفسها. ولم يعد ذلك مطروحاً، لا في فرنسا ولا في أمريكا. فلا وجود لمنتجين حتى في الولايات المتحدة الأميركية. وأولئك الذين يطلق عليهم اسم Producers يخطئون كثيراً ولا يتمكنون من المراهنة على أفلام جيدة دائماً. أما في فرنسا فلم يعد يوجد منتجون بل أناس جالسون خلف مكاتبهم ينتظرون من يأتي ليعرض عليهم أفلامه. لم يعودوا يهتمون بالبحث عن ممثلين. لابد أن يقدم لهم كل شيء على طبق من فضة. لا أجد ذلك وضعاً طبيعياً أو أنه يتوجب على المخرج أن يعمل منتجاً في الوقت نفسه، وهذا بدوره أمر غير طبيعي أكثر. وما أكثر المخرجين الذين ضحوا بمهنتهم في الإخراج بسبب تحولهم إلى منتجين”.

وعن رأيه في مدارس السينما يقول: “من الأفضل الإدمان على مشاهدة الأفلام، والتعمق في دراسة التقطيع التقني لدى السينمائيين الكبار، وخاصة هيتشكوك. لقد تم تحريف المسألة من قبل النقد الذي لا يدرس سوى الموضوعات (الثيمات) ويهمل الكتابة السينمائية. حتى أن أندريه بازان كان يقول دائماً “لابد من كتابة تاريخ التقطيع التقني للمشاهد السينمائية” وثمة إهمال أيضاً لدراسة الدراماتورجيا السينمائية. فمن هو المخرج؟ إنه مالك الإحساس بالصور. والحال أن مدارس السينما الراهنة تدرّس هيتشكوك من خلال “ثيماته” من دون التعرض إلى طريقته في وضع الكاميرا”.

وعن مدى اهتمامه بالجمهور يقول: “أثناء العمل لا أفكر في الجمهور بل أهتم بالتعبير عن ذوقي الخاص. هذا الجمهور يقدم لي الكثير على المستوى المعنوي. لذلك لابد من عدم تجاوز المسائل الأخلاقية. على صعيد السيناريو أسعى دائماً إلى إيجاد توازن بين الأدوار الرجالية والأدوار النسائية. ولا أركز الكاميرا على الأدوار الرئيسية وحدها كما يجري في الأفلام الفرنسية الرديئة”.

وعن الأقرب إليه من بين أفلامه يقول: “عمّ يبحث المخرج؟ عن إدراك لحظات صدق. أعرف ما أحبه في كل فيلم من أفلامي. لكنني لا أستطيع القول إن هناك فيلماً أفضّله على غيره”.

وعن أمنيته الإبداعية يقول: “حالياً، أنجز شريطاً كل عامين. وأتمنى التوصل إلى وتيرة فيلم كل عام، أو كل عام ونصف العام، على الأقل. وأود الانتقال إلى شكل حكائي آخر: سينما المغامرات، وربما السينما الملحمية، من دون التخلي عن الرقة والعاطفة”.

وعن الأسباب العميقة وراء تحوله إلى مخرج يقول: “عايشت السينما منذ سن الحادية عشرة. فصار حلمي أن أصنع فيلماً. ولا تهمني السينما إلا إذا تضمنت ما أدعوه “نصيب الملك” أي الحلم، المثري للروح. ولهذا أرفض الواقعية في أفلامي، كما أتحاشى النزعة الطبيعية. إن حياتنا تتشكل من مزيج ثري يجمع بين الأحلام والواقع. أما أنا فأفضل الحلم الذي يجري التعبير عنه في الحوار أيضاً. علينا أن نتذكر تلك الحوارات التي وضعها بريفير وبانيول وغيتري. أنا أصنع أفلاماً لأولئك الباحثين عن الهروب من الحياة اليومية. الحرية هي الحلم. وينبغي التعبير ببساطة. هناك جملة لهنري ميلر تركت أثرها فيّ: “عندما أسعى إلى الغموض أصير قابلاً للفهم بسرعة””.

كلود بينوتو Claude PINOTEAU

“كلود بينوتو” مخرج فرنسي، ولد سنة 1925. ابن لوسيان بينوتو، أشهر “ريجيسير” في السينما الفرنسية، وكان رئيساً لجمهورية مونمارتر أيضاً. كما أن شقيقه “جاك بينوتو” كان مخرجاً بدوره لعدة أفلام (كانوا خمسة 1951، دراجة بثلاثة مقاعد1957،المحظوظون 1962،العنيدون 1964) وكانت أخته آرليت ميري ممثلة (“الرجل ذو القبعة المستديرة” مع ريمو).

من أبرز الأفلام التي أخرجها: (الصامت (1972) مع لينو فونتورا. الحفلة (1981)؛ الحفلة 2 (1982)؛ الطالبة (1988)؛ مع صوفي مارسو. الصفقة (1974)؛ رجل كبير الجثة (1977)؛ الرجل الغاضب (1978)؛ الهدف السابع (1984)؛ الثلج والنار (1990)؛ Cache-cash(*) (1993).

يقول “كلود بينوتو” عن كيف بدأت موهبته السينمائية: “عشت طفولة رائعة. في سن التاسعة كنت محاطاً بصديقات صغيرات في سني. سحرتني رفقتهن وحبي لهن، فقررت أن أصير مخرجاً لهن. وثمة دوافع أخرى: كنت أحب الطبيعة، وأكتب الشعر، وأعشق الموسيقى، والرسم. أدركت مبكراً وجود أسباب كثيرة للتعلق بالحياة. وهكذا حافظت على هذه النظرة قدر استطاعتي. وما أن أتيحت لي فرصة إنجاز فيلم حول الطفولة حتى انقضضت عليها. وقررت أن يكون جامعاً بين الابتسامة والمغامرات. فعلينا ألا ننسى مقولة الفيلسوف ألن: “الابتسامة هي الضحك وقد بلغ الكمال”. في طفولتي طالعت واحداً وعشرين مجلدا للكاتب جول فيرن، كما كان شارلي شابلن يفتنني”.

دهشة سينمائية..

وعن فيلمه الذي من بطولة طفلين يقول: “بالنسبة لفيلم “cache – cash” هناك أيضاً تأثيرات مطالعتي في مرحلة الشباب: مارك توين، جاك لندن، روبير لويس ستيفنسون. مرّ زمن طويل على إقامتي في “الجزيرة الغريبة” فشعرت بحنين العودة إليها. ولاشك أن التعلق بأحد كتب المغامرات يثير في النفس طريقة ما، لإخراجه خيالياً. كانت طفولتي سحرية. أما فترة الشباب فلم تكن سهلة جداً. وعلى الرغم من مزاجي القريب إلى حب العزلة فإنني لم أنقطع عن الافتتان بالحياة”.

وعن أول دهشة سينمائية حدثت له يقول: “ربما كنت في سن الثامنة أو التاسعة عندما شاهدت شريط “الثلجة البيضاء والأقزام السبعة”. وفي نهاية العرض ذهبت إلى عاملة الجلوس في القاعة لأسألها عن المدخل إلى قاعة الفنانين كي أطلب توقيعاً (أوتوغراف) من الثلجة البيضاء”.

وعن كيف يدير أفلامه يقول: “أول ما أحرص عليه هو خلق أجواء ودية على “البلاتوه”. أحب محبة الآخرين. أثناء تصوير “كاش – كاش” مع الأطفال، كنا نقضي ربع ساعة كل صباح في تبادل القبلات. وبشكل عام إذا ارتكبت حماقة على “البلاتوه” أكتفي بالصمت. فيفهم الجميع. ويشعر المذنب بالعقوبة أشد وطأة عندما نسكت. عندما أعمل مع الأطفال أحرص على أن يشعروا وكأنهم في عطلة جميلة أثناء التصوير”.

وعن أهم فيلم أثّر فيه، ومثّل فيه أطفال بإخراج غيره يقول: “”ليلة الصياد” لشارل لوغتون. الكبار آلهة مؤقتة بالنسبة للأطفال”.

وعن لحظات الإخراج التي يفضلها يقول: “قال جان كوكتو: “يحدث أن يأتي فيلم، ويمسك بك من يدك، ويسحبك إليه حقاً”. تلك هي اللحظة السحرية. آنذاك نشعر بأن الفيلم في حد ذاته يريد أن يكون”.

وعن متى قرر أن يصير مخرجاً يقول: “كان والدي من أهل المهنة أصلاً. فكنت، وأنا طفل، أمضي أيام الخميس برفقته في الأستوديو، ما بين البروجكتورات والكاميرات وكان والدي يشرف أيضاً على زاوية من صفحة كاملة في مجلة “من أجلكم” (Pour Vous) وكان عنوان الزاوية “بينوتو، ملك الريجيسيرات” كان تقنياً يمكن للجميع أن يطلبوا منه كل شيء. وشعاره الدائم “لا يوجد مستحيل” فلو طٌلب منه فيل أبيض لأحضره في بضع ساعات. ذات يوم أحضر، أثناء الإخراج في البتي – باليه، أسداً في سيارة أجرة. وطُلب منه إحضار إوزّات فجاء بها مدمّى اليدين من مناقيرها. وذات مرة نقل كل أثاث بيتنا ليستخدم كديكور في أحد الأفلام، لأن المكلف بإحضار الديكور الأول أصيب بمرض مفاجئ.

لقد تعرفت أثناء ذلك على جان غابان، موريس شوفالييه، ميشال سيمون، لويس جوفيه، ريمو… وكنت أحمرّ خجلاً عندما يقدمني أبي إلى أحدهم فيقول لي مصافحاً: “هل تعرف أن لك أباً رائعاً؟” كان عمري الفتيّ هو جواز سفري”.

“بلاتوه” بعلبة أحذية..

وعن كيف تجسدت في ذهنه فكرة إنجاز أفلام شخصية يقول: “حين تحين فرصة أتخلص من دفاتر المدرسة كي أذهب لمشاهدة فيلم. هذا ما دفع بي في النهاية إلى محاولة الإخراج. كنت أروي ما شاهدت إلى رفاقي في المدرسة. فيتحلقون حولي. ويصل بي الأمر إلى الدندنة بموسيقى الفيلم. ثم صنعت “بلاتوه” بعلبة أحذية، فكنت أحرك عليها شخصيات أفصّلها من الكرتون، مطبّقاً ما شاهدته، برفقة أبي، خلال عمل المخرجين والممثلين.

اندلعت الحرب سنة 1939 فحالت دون دراستي. وكانت مهنة الإخراج تتطلب الحصول على شهادة الباكالوريا. غير أن الارتحال المتواصل قضى على كل شيء. وقد ذهب والدي لإنجاز شريط “بروباغندا” فرنسية بعنوان “فلان، أباً وابناً” من إخراج جوليان دوفيفييه وتمثيل ريمو وميشال مورغان وروبير لوفيغان وفرناند لودو. ويفضح الفيلم العدو البروسي من خلال ثلاث حروب: 1870 و 1914 و 1939. أخرجني والدي من مدرسة كولبير الثانوية حيث كنت أتمتّع بمنحة دراسية وألحقني بالفيلم.

ونظراً لامتلاكي دراجة فقد تحولت إلى موزع، وناقل، وفارس سباق قوي الساقين. كنت أسلّم “الرادياتورات” التي يصنعها أبي في مرآب. بعد ذلك انطلقت السينما الفرنسية من جديد بفضل كريستيان – جاك الذي كان أول من صور شريط “حفلة الرقص الأولى” سنة 1941. وتمكن والدي من إلحاقي بهذا الفيلم كمساعد في الإكسسوار. وتابعت هذه الوظيفة في أفلام أخرى كثيرة مثل “خطيبة الظلمات” لسيرج دي بولينيي، و”معارك” لهنري كاليف. وحتى بعد الحرب وتسريحي من الجيش عدت إلى العمل مشرفاً على اللواحق (الاكسسوارات). وهكذا تعرفت على كل من مارلين ديترش على بلاتوه شريط “مارتن رومانياك”، وجورج لاكومب، والتقيت ريمو مجدداً في “الرجل ذو القبعة المستديرة”.

أما جان غابان فقد كُلّفتُ، بوصفي اكتسبت خبرة في إطلاق النار خلال الحرب، بملاحقته وإطلاق النار عليه بالرشاش وبرصاص حقيقي، من أجل فيلم ريمون لامي “مرآة” بعد ذلك عملت مع ألكسندر منوشكين في شريط “النسر ذو الرأسين” لكوكتو. وفي هذه المرة تمت ترقيتي إلى ريجيسير أو مدير بلاتوه. وبعد فترة قصيرة استملت برقية من منوشكين تقول: “عيَّنّاك في شريط “الأهل الشرسون” لجان كوكتو، كمساعد مخرج” وأعقب ذلك عملي مع كل من ماكس أوفولس، ورينيه كليمون، ورينيه كلير، وفيلم جان جيونو الوحيد “قارون” Cresus. ساهمت في سبعين شريطاً كمستشار تقني أو مساعد مخرج. وهكذا “حصلت على عصا المريشال” ومع ذلك بقيت أؤجل إخراج شريطي الأول المحتمل. قبل المغامرة أردت أن أملأ عقلي بالدروس والتجارب”.

وعن كيفية اختياره للممثلين يقول:”معياري في هذا المجال هو الوفاء. إذ تتشكل دائماً عائلات تربط بينها المودة. تذكر العلاقة التي كانت تجمع ما بين مارسيل كارني وآرلتي وجاك بريفير. عندما يتم التفاهم وتحصل الأفلام التي نقدمها معاً، على رضا الجمهور، نحافظ على المجموعة نفسها”.

وعن الإيقاع الذي يفضله يقول: “على “البلاتوه” أعمل ومعي “الكرونومتر”. ولا أهتم بما تبقى. إنها مهمة (السكريبت) أو مساعدة المخرج. وحتى عندما أراقب التوقيت ألجأ أحياناً إلى التسريع في الوتيرة. وقد أطيل في أحد المشاهد كحاجة لالتقاط الأنفاس”.

وعن موقع الموسيقى في أعماله يقول: “من أهم المواقع. وليس مصادفة وجود جورج ديلارو في”الصفعة”، وكلود بولنغ في “الرجل الغاضب”، وفلاديمير كوسما في “كاش – كاش””.

ويجيب عن سؤال ستبلغ السينما مئة عام، ما حكمك على هذا القرن من الصور؟: “لم تكف مسؤولية المخرجين على التنامي. وازداد تأثير الأفلام في الشباب وفي العادات. وهذا أمر جديد. من جهة ثانية تركت لنا السينما أرشيفاً رائعاً حول كل ما يتحول بسرعة إلى ماضينا. وأخيراً فإن السينما تركض على إيقاع المخترعات الجديدة، والصور الافتراضية والرقمية، والمؤثرات الخاصة المتأتية من الحاسوب. هذا أمر خارق ومقلق في آن”.

وعن اهتمامه بالجمهور يقول: “لا اهتم. غير أنني أفكر باستمرار في الحكاية التي سأرويها له. فأنا، في الواقع، المتفرج الأول. وينبغي أن تعجبني الحكاية قبل أن تعجب غيري. كثيراً ما أشبّه الفيلم بباخرة. المنتج هو صاحبها ومجهزها. بعد ذلك يتم صعود الطاقم من تقنيين وممثلين. وعلى المخرج أن يتولى الوجهة. إذن فأنا لا أفكر في الجمهور أثناء التصوير. وهذا لا يمنع وجود مزاعم بأنني أنجز سينما تجارية! عندما نلت جائزة لويس ديلوك، قال لي أحد أفراد لجنة التحكيم: “لم أرشحك شخصياً. ليس بوسعي التصويت لصالح فيلم شاهده ثمانمائة ألف متفرج” فأجبته: “هل قرأت الكتابات السينماتوغرافية التي نشرها لويس ديلوك؟ لقد كتب يقول في الصفحة 79: سادة الشاشة هم الذين يتوجهون إلى الجمهور الواسع وإلى النخبة”.

لو كانت النوايا كافية لصنع فيلم تجاري لاغتنى المخرجون كلهم، وكذلك التقنيون والممثلون! أنا أقدّم أفلاماً من ذلك النوع الذي أرغب في مشاهدته. طبعاً مع العودة إلى أساتذة المهنة، مثل فرانك كابرا، من دون أن أعرف إمكانية اللحاق بهم. عندما كنت في سن الثانية عشرة شغفت بـ “الحياة جميلة” و”السيد سميث في مجلس الشيوخ”. ثمة أشياء كثيرة إيجابية في الحياة فلا حاجة إلى الكآبة. عندما يحب المرء الحياة، رغم ندوب الضربات القاسية، تكافئه حباً بحب. على فكرة، أثناء التصوير، أصرخ: شكراً للسماء. فيضحك جميع أفراد الفرقة. ويسود جوّ من الانشراح”.

جورج لوتْنَر Georges LAUTNER

“جورج لوتْنَر” مخرج فرنسي ولد في نيس سنة 1926. ابن الممثلة رينيه سان – سير.

من أبرز الأفلام التي أخرجها: (الصبية ذات الدمامل (1958)؛ امشِ أو متْ (1960) النظارة السوداء ذات الزجاجة الواحدة (1961)؛ اليوم السابع (1961)؛ عين النظارة الأحادية (1962)؛ هندباء من الجذور (1963)؛ الأعمام المسلحون (1963)؛ المخبرون السريون (1964)؛ علينا ألا نغضب (1965)؛ غالية (1965)؛ الجرادة الكبيرة (1966)؛ هلموا، إنها رقصة فالس (1970)؛ طريق سالينا (1970)؛ الحقيبة (1973)؛ موت رجل فاسد (1977)؛ شرطي أم شرير (1978)؛ المهرج (1980)؛ أهذا معقول؟ (1981)؛ المحترف (1981)؛ انتبه! إن امرأةً قد تخفي أخرى (1983)؛ عيد فصح سعيد (1984)؛ الكاوبوي (1984)؛ قفص المجنونات رقم 3 (1985)؛ البيت المغتال (1988).

يقول “جورج لوتنر” عن كيف تولّدت موهبته: “كانت أمي ممثلة. وكان من الطبيعي وأنا طفل، أن أحلم بأن أصير ممثلاً، لقد عشت سنوات عمري الأولى على بلاتوهات التصوير. وسرعان ما أدركت أن إفراطي في الخجل لن يجعلني ممثلاً. ولهذا اخترت الإخراج. لكن ذلك لم يمنعني من العودة لاحقاً إلى موهبتي الأولى”.

وعن تأثير سينمائيين سبقوه عليه يقول: “لا أستطيع إدراك تلك التأثيرات. كل تأثير عامةً لا يدرك بسهولة. أما الإعجاب فهو أمر حاصل. لكنه متغير مع مرور الزمن. إذ يشكل مراحل متعاقبة في الحياة. غير أن إعجابي بفلّيني لم يتغير. أضعه في أعلى مرتبة لكثافة ابتكاراته. تربيت كذلك على الإعجاب بالسينما الأميركية. وأنا متفرج جيد”.

وعن معايير اختيار الممثلين، وكيف يديرهم يقول: “حدث أن اخترت الممثلين قبل الحصول على موضوع، في عدة مرات. ولابد أن تكون هناك مودة بيني وبين هؤلاء الممثلين حتى أرغب في العمل معهم. وأنا في منتهى الوفاء إزاءهم. وهذا ما حدث مع فرنسيس بلانش، لينو فونتورا، بول ميريس، برنار بلييه. شريط “طريق سالينا” شكل حالة خاصة. إذ كان هناك جدار يفصل بيننا وبين الممثلين الأميركيين مثل ريتا هيوارث، ميمزي فارمر، وروبير وولكر جنيور، وكان لابد من التردد والشك.

مساحة حرية..

عندما أشرع في فيلم لا أعرف مطلقاً ماذا سأصور مسبقاً. لكن في مثال “طريق سالينا” ازداد الوضع سوء لأن الفريق التقني الفرنسي كان يواجه ممثلين لا يتكلمون إلا الإنجليزية. فصارت مشكلتي هي مشكلتهم. وأدى الارتباك إلى إيجاد حلول خصوصاً وأن السيناريو كان باللغتين.

إن إدارة الممثلين تتوقف كثيراً على نوعية الممثلين الذين أواجههم. في بدايات مهنتي كنت دقيقاً جداً في ما أرغب. أما الآن فبت أفضل ترك مساحة كي يتصرف كل ممثل وفق طبيعته، والاستفادة من ذلك في الوقت المناسب”.

وعن موقفه من الجمهور يقول: “أحب أن يذهب الناس إلى مشاهدة أفلامي مدركين أن ما أقوم به يعجبني شخصياً. أقدم سينما تجارية لكنني لم أستسلم للابتذال أو السهولة”.

وعن اعطاءه دوراً متميزاً للتقنية يقول: “التقنية عند السينمائي لها أهمية الأسلوب لدى الكاتب، ولم أفهم أبداً معنى “كاميرا – قلم” فالتقنية لغة أكثر منها أداة. وتكتسب عبر الممارسة، ثم الاجتهاد لاحقاً. إذا لم يكتسب المبتدئ تلك التقنية تعذر عليه إخراج شريطه الأول”.

وعن وصفه للسينما التي يصنعها يقول: “كثيراً ما تجنح حكاياتي إلى روح الدعابة والسخرية انطلاقاً من مواقف الحياة لدى المتميزين بالخجل. ويصعب الذهاب بعيداً في المواقف الميلودرامية عندما يتعلق الأمر بفيلم بوليسي. أحب هذا النوع، إلى درجة عدم الرضا عما سبق. دائماً أبحث عن أفضل حكاية يمكن تقديمها”.

وعن الخوض في أنواع أخرى يقول: “أي نوع يُعرض علي، أخضعه لتطبيقاتي الخاصة. فلا بد من وجود لمساتي الشخصية. كل الأفلام التي أنجزتها أحسست بالراحة خلال تصويرها. في البداية ينتابني الخوف ثم تأتي الانطلاقة”.

وعن الاشراف على أفلامه حتى النهاية، أي حتى عرضها يقول: “لا أستطيع أثناء إطلاق الفيلم، في عرضه الأول، متابعته إلى النهاية. الفيلم الذي يعرض في القاعات يكف عن الانتماء لي”.

وعن التلفزيون يقول: “قد ألجأ إلى مسلسل تاريخي، أو مسلسل يتيح الفرصة للسفر إلى آخر العالم مدة سبعة أشهر. لكن المؤسف أن التلفزيون لا يملك مثل هذه الإمكانيات. وأنا أكره البث المباشر في التلفزيون، وأشبهه بالكاتب الذي لا يحق له التشطيب”.

وعن تفضيل أحد أفلامه عن غيرها يقول: “”طريق سالينا” لأنه أكثر رومانسية من أعمالي الأخرى. وهو ذو حكاية تشويقية، مزج فيها كاتبها الفرنسي بين جون شتاينبك وأرسكين كالدويل. بدأ العمل أثناء التصوير تحديداً، وذلك بحثاً عن الإيقاع من خلال الممثلين. أعتقد أن دور المخرج يكمن في التحريض وربما قسر الأشياء. ثم يتيسّر العمل ويُقنّن”.