خاص: قراءة – سماح عادل

استكمالا لقراءة كتاب (قرن من السينما الفرنسية.. من خلال اعترافات مخرجيها)، تأليف “إيريك لوغيب”، ترجمة “محمد علي اليوسفي”، نواصل عرض حوارات أبرز المخرجين في السينما الفرنسية.

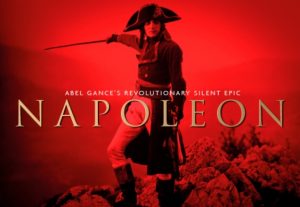

آبل غانس Abel GANCE

في حوار مع “آبل غانس” الذي ولد في باريس سنة 1889، وتوفي سنة 1981. ابتكر طريقة الكتابة والرسم على الشاشة Pictographie، والمنظور الصوتي، والشاشة الثلاثية. عمل كسيناريست لدى شركة باتيه. أخرج للتلفزة: ماري تودور. وأعماله: ( قناع الشرف (1915)، دراما في قلعة عكا، ما تحكيه الأمواج…، بارباروس (فيلم في حلقات)، طريق الآلام(1917)، السمفونية العاشرة (1918)، إني أتهم(1919)، العجلة(1922)، نابليون (1927)، امرأة الكاميليا (1934)، لوكريس بورجيا(1935)، حب بيتهوفن الكبير(1936)، سارق النساء، المعلم الحداد (1937)، لويز(1939)، الفردوس المفقود(1940)، فينوس العمياء (1941)، الكابتن فراكاس(1943)، الرابع عشر من تموز (1953)، برج نيسل(1955)، أوسترليتز(1960)، سيرانو و دارتانيان (1962)، بونابرت والثورة (1973)).

يقول عن فيلم له يدعي “نابليون والثورة”: ” أعلق على هذا العمل أهمية، هذا الفيلم عنوانه “بونابرت والثورة “. مع مرور الزمن ودراسة التاريخ توصلت إلى أن بونابرت كان من أكبر المعارضين، والرافضين، في عصره، ربما كان كذلك مع سان جوست. يضاف إلى ذلك أنهما كانا شخصيتين تسيران متوازيتين تقريبًا. كان سان جوست نوعا من لينين، أما بونابرت فكان دائم الاقتراب من ذاته. لا أعرف بمن يمكن مقارنة هذا الأخير في مرحلته ذات النزعة الجمهورية الضارية (الجمهورويَّة ؟). وعلينا ألا ننسى بأنه هو الذي حمل الثورة الفرنسية على كتفيه مع جيش الحملة الإيطالية. واجتاز مصاعب الثورة في مرحلتها المخيفة والرائعة في آن، مرحلة 1792 و 1793. لقد شاهد سقوط 10 آب/ أغسطس، ومجازر أيلول/ سبتمبر، ثم عاد إلى جزيرة كورسيكا التي طُرِدَ منها بسبب احتلالها من قبل الإنجليز. وأسعفه الحظ بالحصول على رتبة عسكرية قيادية في طولون فتألق فيها. وبعد طولون سقط من جديد في شراك الثورة، واعتُقل، وفيما كان مهدَّدًا بالإعدام رميًا بالرصاص كانت جوزفين دي بوآرني تقبع في السجن نفسه من دون أن يعلما بذلك. وكانت مهددة بالموت بدورها. وهكذا وجدتُ في تلك المصائر تطابقات جعلت التاريخ يقدم لي إمكانيات ملحمية لم أكن سوى تلميذ في خدمتها، من خلال أعمال ميشليه ووقائع ذلك العصر، وكذلك كتابات ستندال وشاتوبريان. أعتقد أنني أمسكت جيّدًا بتلك الثورة في شريطي، مع أقصى قدر من القوة وأدنى قدر من النفقات، لأنني لجأت بالدرجة الأولى إلى كليشيهاتي السلبية القديمة التي تعود إلى العام 1925”.

ويضيف: “لست أدري لماذا يذهب بي الظن أحيانًا إلى أنني كنت منذورًا لعمل هذا الفيلم منذ أن أخرجته سنة 1925 وعدت إلى إخراجه من جديد بعد مضيّ ستة وأربعين عامًا. لِمَ جعلت الممثلين يتكلمون، كانت السينما صامتة آنذاك، لِمَ جعلتهم ينبسون بكلمات تاريخية، والحال أنني كنت أبعد ما أكون عن تخيُّل مجيء السينما الناطقة، بحيث صار من السهل إيجاد تزامن شفوي؟ لست أدري. لقد تضافرت ظروف سعيدة جعلتني أخرج ذلك الفيلم من قبره، مثل مومياء من مدفنها. وهكذا فتحت بكرات من الصور بطول 14000 متر، واستعدت منها فيلما مدته أربع ساعات وربع. ليس بمقدور المرء أن يتصور قوة بونابرت، وذكاءه، وحساسيته، وقابليته للتأثر، من خلال الثورة. لقد أثرت فيه أيما تأثير. كان ينتمي إلى اليعاقبة ويرتاد نادي الكوردولييه الثوري. وحافظ على تلك العادة إلى ما بعد تاريخ 18 برومير، حسب بانفيل. وبخلاف الفكرة التي تكوّنت عنه فقد ظل جمهوريًّا بعد ذلك. لكنه وجد نفسه بالتدريج أمام نوع من الضرورة للتخلص من الرجال المحيطين به والذين رأى أنهم غير أكْفاء: مثل ديغول الذي حاول لاحقًا أن يتخلص من مجلس الشيوخ. ومنذ تلك اللحظة تغير بونابرت وصار شخصية أخرى، مثيرة للاهتمام بلا شك، لكنها مختلفة، ولم تعد تتطابق مع بونابرت.

كان بونابرت معارضًا حقيقيًّا منذ التحاقه بمدرسة برييان العسكرية. ويبدو ذلك جليًّا في الرسائل التي كان يبعث بها إلى أهله. إذ كان يريد إصلاح كل شيء في المدرسة. وفي يوم 10آب/ أغسطس وقّع لويس السادس عشر على شهادة تخرجه برتبة كابتن، وكأنه كان يوقع على فقدان رأسه لصالح نابليون الذي سوف يحل محلّه. عالجت ذلك المشهد بتعليقات مؤرخي تلك المرحلة، إنها الحقيقة. ولا بد من التأكيد بأن شريطي في منتهى التشدد بالنسبة للدقة التاريخية. لقد استندت إلى وثائق لانزاع حولها. ولعلك تعرف أن نابليون كتب هذه الجملة الجميلة: “تمنيّت لو كنت شاعرًا كي أدرك ما سيجعلني المستقبل أشعر به، وأفكر فيه، وأقوله”. وأنا حاولتُ بدوري أن أكون ذلك الشاعر. ولاشك أنني كنت ألجأ إلى تكثيف تلك الحقيقة التاريخية التي كانت تتمدد حتى إنها لتتطلب عشرة أفلام. وبالتالي كنت مضطرًّا إلى توليفها وضغطها. عندئذ يحصل ما يشبه الانفجار ويحلِّق الشعر بجناحيه عندما ألجأ إلى تلخيص ما أعجز عن قوله بالكلمات أو بتراكم الصور. لكنني لا أبالغ في الأمر لأن كتابة نشيد المارسييز لا تتكرر كل يوم، وكذلك شأن نشيد الرحيل. وأنا متأكد بأن المراحل الطيبة التي تتجاوز الزمن سوف يتم التمتع بمشاهدتها، عبر تلك المشاهد، بالحماسة نفسها، حتى بعد خمسين سنة”.

ويؤكد: “أنا مؤمن بهذا الفيلم، من دون اهتمام بالدعاية. أمقت ذلك. وأتمنى ألا تجد غرورًا وادعاء في كلامي. لست أنا من يتكلم، بل هو الموضوع، ولعله يشبه طفلاً أقول له: “اسكتْ، أنت تتكلم كثيرًا. أنت جميل، نعم، لكن توقَّفْ”. أنا خارجه. ولهذا أعتقد أن المرء عندما يكون خارج شيء ما، يمكن أن يؤدي به ذلك إلى ما هو أبعد من حياته الخاصة. لا أعمل أبدًا لهدف تجاري، واأسفاه! أنا فقير، ولا حتى لهدف إعلاني شخصي. أعمل بتمهل إذا كان ما أقوم به يعجبني. ومن سوء الحظ أنني لم أتمكن في حياتي أن أخرج سوى ثلاثة أو أربعة أعمال مستقلّة عن متطلبات المنتجين. وهذا ما جعلني أمضي القسم الأكبر من حياتي في إنتاج ما يضمن القوت، وكما أقول دائمًا: ليس من أجل أن أعيش، بل لكي لا أموت. لسد الرمق تمامًا. لكنني عندما تمكنت من إنجاز شريطي الأول عن نابليون، ثم أفلام: العجلة، إني أتّهم، نهاية العالم، بيتهوفن، وذلك من دون سيف مسلَّط على عنقي، شعرت بالسعادة، بحيث يمكنني القول إن أفلامًا مثل الفردوس المفقود، وفينوس العمياء، وبرج نيسل، وامرأة الكاميليا… لم أخرجها أنا بل أخرجها شخص آخر قادر على مواكبة أفلامي”.

الأسلوب..

وعن تميز أسلوبه يقول “آبل غانس”: “نعم، هناك الأسلوب. وفي كل الأحوال لم أستنزف نفسي. وفّرت ذلك لكتابة أشياء لن تظهر إلا فيما بعد. فليس شاتوبريان وحده الذي كتب “ماوراء القبر”. في السابق ألفت كتابًا بعنوان ” موشورات”Prismes وضع مقدمته إيلي فور، وكان أندريه جيد لا يتخلى عنه. وفي تلك الفترة كتب إليّ سيلين يقول إن هذا الكتاب قد أعجبه أفضل من كتابات باسكال. طبع الكتاب سنة 1928 وأنا أنوي إعادة طبعه لأنه لم يوزع على جمهور واسع، فهو يجمع بين السيرة الذاتية وعلم النفس والعلوم الباطنية. والحال أن لديّ اليوم جزءين جديدين من “الموشورات” ينامان في أدراجي، وأرى أنهما أهم مما كتبت في السابق، وذلك لتخلصهما من التحليق الغنائي والشاعري لصالح تعمّق التجربة. إذ أن المرء لا يجتاز حياة كاملة، ويعايش حربين عالميتين، وكذلك صعود فن السينما، من دون اكتساب تجربة نادرة. ثمة قول جميل لبيكاسو: “يحتاج المرء إلى وقت طويل كي يصير شابًّا”. كتب هذا الكلام في سن الثالثة والثمانين. أنا مع هذا الرأي تمامًا. لم أصِرْ شابًّا إلا منذ سنوات قليلة. فمنذ ثلاثة أعوام أو أربعة، شعرت بتدفق نبع أحاسيس وإمكانات جديدة في حين كنت أعتقد أن البئر قد نضبت. وهذا ما يجعلني أتمتع بالدقيقة، وبالساعات، والأيام أو الأعوام المقبلة.

لست أدري. لكن، بالنظر إلى أنني لا أخاف الموت مطلقًا، فإن الشيء الذي لاتخشاه لا يأتي للبحث عنك.. فالمرء عندما يخشى المرض يأتيه ويتعود عليه ويبقى في ضيافته. كذلك هو الموت. لا ينبغي فتح الباب له. لا أشعر بالخوف إلا على الناس الذين أحب؛ هنا يتحول الخوف إلى هلع، لأنني أشعر عندئذ بالعجز وبضعف الغريزة والبصيرة والعلم. وأتألم إلى درجة القول: “لم أنظر عن كثب إلى المآسي التي ستحدث حولي”. ولهذا عايشت موت الكثير من أصدقائي: هونيغر، ساندرارس، سيلين… كثيرًا ما ألوم نفسي لأنني لم أتوصل إلى فهمهم في وقت مبكر أكثر. لعلهم كانوا سيقدرون على العيش أكثر لو كنت بقربهم. إذ أن هناك أسرارًا للتمكن من العيش. وهي لا تُفسّر. لأن لها علاقة بما هو نفساني. يمكننا تزويد شخص ما بالقوة من دون حاجة إلى الكلام، لكن الأهم أن نعرف كيف.

ويحكي عن نشأة ميله إلى السينما: “لابد أن أحاول استبطان نفسي بجلاء من أجل الإجابة. مع بعد المسافة الزمنية يختلق المرء لنفسه أهواء تستر عنه الحقيقة، لأن تلك الأهواء تغدو أجمل ما يقال وما يُفكر فيه. وهكذا تبدو الأمور كأنها تيسّرت بطبيعتها. لكنني عندما أعود، في الحقيقة، إلى الغوص مجدّدًا في بئر الذاكرة، يصير في إمكاني القول: في صغري كنت أحب المسرح كثيرًا، كنت بائسًا، لم يكن لديّ مال، كنت في منتهى البؤس، مثل سيلين، في كتابه “موت مؤجل “، ويعود ذلك إلى عدة أسباب عائلية حميمة: بعد انفصال أمي عن أبي، عشنا في العوز، ثم عملت كاتبا لدى عدل منفّذ، فكنت مكلَّفًا بجمع دعاوى الطلاق. وعلى مكتبي كانت توجد كتب الأب هيغو وراسين وكورناي. كان ذلك يشكل الفرحة الوحيدة في حياتي الصغيرة البائسة. أحيانا أذهب إلى “المسرح الفرنسي” بعد اقتطاع تذكرة تمكنني من الجلوس في واحد من مقاعد العشرين فلسًا.

ذات يوم ذهبت إلى مسرح سارة برنار، كانت حديث الناس، وكان العرض آنذاك يتعلق بمسرحية “الساحرة” لساردو. كانت مسرحية رديئة. وصلت متأخرا قليلاً وبقيت حتى النهاية. كنت تحت تأثير سحر لا يوصف، ولا يُنسى، حتى أنني أستعيده الآن وكأنني مازلت هناك في هذه اللحظة. كانت إلهة المسرح هناك تحول أبسط الكلمات إلى سحر؛ فكان كل شيء يكتسب، عبر صوتها، قوة ولمعانًا، بحيث قلت في نفسي: “هو ذا الجمال!” وحرضني ذلك على الكتابة للمسرح. بدأت بكتابة مسرحية تحمل عنوان “سيدة البحيرة”. وبعد ذلك تعذر عليّ إنجاز مسرحيات عن “لانسلو، ومرلان الساحر، والجنية فيفيان”. كانت مواضيع جميلة لكنني اقتنعت بأنني لم أكن قويًّا بما يكفي لمعالجة تلك المواضيع. لذلك اكتفيت بكتابات شخصية وصرت أتردد على المكتبة الوطنية التي تابعت فيها دراساتي الشخصية مكتفيًا بتناول كعكة وحيدة طيلة النهار، وهذا ما حال دون تطور بنيتي الجسدية تطوّرًا طبيعيًّا. كنت أعمل كثيرًا، ولا أملك أية فرحة سوى تلك الأحلام التي كنت أستخلصها من الكتب.

وفي الأثناء راودني الطموح لكتابة مسرحية من أجل سارة برنار. ذات يوم وأنا في متحف اللوفر وقفت منتشيًا، أسفل الدَّرج، أمام لوحة “انتصار ساموتراس”. وكان ذلك هو الموضوع الذي أبحث عنه. أعتقد أنني كتبت مسرحية جميلة جدًّا، ولعلها سوف تُعرض بالتأكيد، ذات يوم، بعد موتي. قرأتها سارة برنار، وأرسلت لي برقية بتاريخ 23 تموز/ يوليو تقول فيها: “قرأت مسرحيتك. تعال حال عودتي إلى باريس”. كانت تلك من أهم دقائق حياتي، بعد أربعة أيام تم الإعلان عن اندلاع الحرب، وتم تجنيدي. أما سارة برنار فقد جرى بتر ساقها، وهكذا نامت المسرحية في أحد الأدراج. وبعد مضي أربعة أعوام كاد مسرح الكوميدي فرانسيز أن يتولى عرضها، لكنه رفضها لأن العرض يدوم خمس ساعات. طُلِبَ مني حذف فصل، فرفضت”.

السينما..

ويواصل عن السينما: “كنت أرتاد السينما بين فينة وأخرى. لكن السينما كانت سخيفة. كان ذلك في زمن عرض “اغتيال دوق دي غيز”. لم يكن ما أراه يعجبني. يضاف إلى ذلك أنني كنت أفتقر إلى المال، وهذا حدث لي كثيرًا في حياتي. اعتقدت أن السينما تبحث عن سيناريوهات، والحال أنني لم أكن أشكو من قلة الأفكار. كان سعر السيناريو إذ ذاك يتراوح بين خمسين فرنكًا ومائتي فرنك. وهذه ثروة بالنسبة إليّ. وهكذا انكببت على كتابة سيناريو عن باغانيني وآخر بعنوان “جريمة الجد”، ثم “الممرّضة”. وهذا الأخير تم شراؤه مني بمبلغ ثلاثمائة فرنك، ثروة! عندئذ طالبت بمواكبة الإخراج. فعُرِضَ عليّ تحويله إلى فيلم مقابل خمسة آلاف فرنك، بما في ذلك أُجرتي وأجرة الممثلين وسعر الأفلام. خمسة آلاف فرنك بسعر الجملة! وهكذا انطلقت لتصوير فيلم في خمسة أيام: “دراما في قلعة عكا”. وتم بيع هذا الفيلم. وتلته ثلاثة أفلام: “الزنجي الأبيض”، “ثمة أقدام في السقف”، “قناع الشرف”، وكل ذلك بأسعار زهيدة. الأخير حقق نجاحًا. أما الآخران فلم يريا النور، لأنني كنت فيهما خطرًا.

يروي سيناريو “الزنجي الأبيض” حكاية زنجي صغير يطلي جسمه باللون الأبيض لأن الجميع في المدرسة يسخرون منه. أنا الذي مثلت دور الزنجي. وكدت أموت لأنني طليت جسمي باللون الأبيض أولاً، ثم عدت إلى طليه باللون الأسود فوق اللون الأبيض، فاختنقت مسام جسمي.

في البداية لم أشعر بوجود ما يهمني في السينما. تأخرت في إدراك قيمة الآلة الهائلة التي أمامي. لم أكن أعرف كيف أسيِّرها، ففي ذلك الوقت لم تكن توجد إضاءة سهلة. كنا نستخدم ضوء الزئبق أو القوس الانفجاري، ونعود في المساء بعيون ملتهبة. كذلك كان التحميض يتم بطرق بدائية.

بعد ذلك انتقلت إلى تصوير سلسلة أفلام سياسية كانت رائعة في وقتها: “بوديرون”، “ستراس وشركاؤه”، وآنذاك تعرفت على الممثل هاري باور، في “منظار البيريسكوب”.. كنت أنجز تلك الأفلام في ثمانية أيام مقابل مبلغ زهيد. وعلى سبيل المثال فقد كان المنتج الذي أتعامل معه يقول لي: “اذهبْ إلى بلدة كاسيس. هناك يوجد فندق صغير ليس مرتفع الثمن، سوف أتولى أنا دفع نفقاتك فيه. وهناك ينبغي أن تنجز لي فيلمين دفعة واحدة، تدبَّرْ أمرك”.

كنت أكتب السيناريوهات في القطار. وأحيانًا أخلط بين هذا وذاك، فلا أدري إن كانت إحدى الشخصيات قد ماتت أم لا. فيصير الموضوع أقرب إلى كتابات أغاثا كريستي، لكن بطريقة هزلية. ومع ذلك فقد زودتني تلك الأفلام بمهارة فائقة وخبرة تقنية. كما حققت نجاحًا كبيرًا بمقاييس العصر. ذات يوم عنّ ببالي القيام بشيء آخر، فحتى ذلك الوقت عالجت كل ما كان متداولاً وقتها، فرغبت في إخراج أفلام سيكولوجية (نفسانية) وكان هذا النوع مجهولاً آنذاك. وهكذا كتبت “ماتر دولوروزا” وكان الأول من نوعه، مقابل خمسة وأربعين ألف فرنك. نجح الفيلم نجاحًا منقطع النظير واشترته شركة باتيه. وعندما ذهب بي الظن إلى أنني في الطريق الصحيح شرعت في إنجاز “السمفونية العاشرة” مع سيفيران مارس. كانت كوليت تأتي لمشاهدتي أثناء التصوير. كنت أستسهل العمل، ولا أبذل جهودًا كبيرة، وأتسلّى عند سماع الجميع يتساءلون: ” ترى كيف يتوصل إلى فعل كل ذلك ؟” لم أكن أنا الذي أسعى إلى السينما، كانت السينما هي التي تسعى إليّ.

غير أنني كنت أمتلك تصوّرًا يتمّ تناسيه اليوم: كنت لا أكشف إلا ما أريد له أن يُرى، وليس غيره. أدركت أن العين تجلبها التفاصيل على حساب ما هو جوهري. لذلك قد تُفاجَأ إذا قلتُ لك بأن تسعة أعشار اللقطات المقرَّبة كانت تتم انطلاقًا من خلفية مخملية. كنت ألغي الديكور لأنني لم أكن أريد لمزهرية أو مصباح أو زاوية باب أن تكون مرئيّة. وفي كل الأحوال أنا مدين بقسم كبير من نجاح هذه الأفلام إلى التشدد في التقاط الصور. كذلك، وحتى بداية شريط “أنا أتهم”، لم يكن أحد يعرف ما معنى التصوير بعكس الضوء. كنت أعلِّم السينما للآخرين فيما أنا أتعلم مهنتي. أعتقد أنني اكتشفت قسما كبيرًا من الحروف الأولى في أبجدية السينما.

إني أتهم..

وعن موضوعات أفلامه يقول: “بعد الكثير من المغامرات خلال الحرب، تم نقلي إلى القسم السينماتوغرافي في الجيش. وكان حوالي عشرة من أفضل أصدقائي قد ماتوا في الجبهة. فترك ذلك تأثيرًا عميقًا في نفسي. ذات يوم بينما كنت أجتاز شارع لوشاتو، قلت محدّثًا نفسي بين رصيفين: “لو عاد كل الذين ماتوا من أصدقائي وسألوا الأحياء: لماذا؟” وهكذا وجدت موضوع شريطي “إني أتّهم”. ولقد صوّرتُ الفيلم بجنود حقيقيين عائدين من الجبهة. وكان الشاعر بليز ساندرارس هو مساعدي، بذراعه المبتورة. وكل العائدين من الخطوط الأمامية كانوا يرسلون للاستراحة في كانيي، قرب البحر. قلت لهم: ” أنتم موتى، سيأتي من يوقظكم، فتعودون إلى قراكم لكي تتحققوا إنْ كان الأحياء يستأهلون موتكم”. كان الأمر مربكًا، لأنهم، عمليًّا، موتى مع تأجيل التنفيذ، وثلاثة أرباعهم سيعودون إلى فردان. ولدى عرض الفيلم أغمي على العديد من المتفرّجين. وعندما وصل هذا الفيلم إلى أمريكا، وعرض على غريفيث، لم يكن يهمني نجاحه الجماهيري بقدر ما أمّلت أن يعجب معلّم السينما الكبير. يوم شاهد الفيلم لم يقل شيئًا. كان بصحبة ليليان غيش. بعد يومين طلبني ليقول لي: “سيدي غانس، لم نعمل بالتصوير أمس، لقد صرفتُ الجميع في إجازة لعمق التأثير الذي تركه شريطك فينا. أطلب منك أن تسمح لنا بتوزيعه عبر شركة “يونايتد آرتيست”. سأهاتف شابلن ودوغلاس فيربنكس وماري بيكفورد، وآخذ شريطك إذا وافقت”.