خاص : كتبت – سماح عادل :

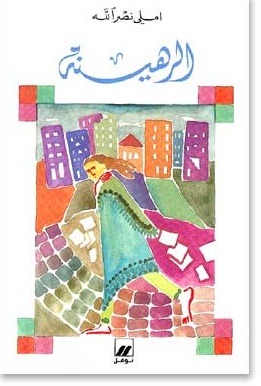

“إيميلي نصر الله” كاتبة وصحافية لبنانية.. ولدت عام 1931 في قرية “الكفير” بجنوب لبنان، وكانت الأكبر من بين أخوتها الستة. بدأت دراستها الابتدائية في المدرسة الرسمية، “الكفير”، ثم تابعت دراستها الثانوية في الكلية الوطنية “الشويفات”، قرب بيروت، ومنها انتقلت إلى “كلية بيروت” الجامعية، ثم “الجامعة الأميركية”، حيث تخرّجت بشهادة بكالوريوس، في العام 1958 تزوجت من “فيليب نصر الله” وأنجبت أربعة أبناء: “رمزي، مها، خليل، منى”.

الكتابة..

بدأت “إيميلي نصر الله” عملها الصحافي عندما كانت طالبة في الجامعة، وهي مسجّلة في نقابة الصحافة منذ خمسين سنة.. روايتها الأولى (طيور أيلول) عام 1962؛ نالت فور صدورها ثلاث جوائز أدبية، وهي الآن في طبعتها الثالثة عشرة، وتلتها سبع روايات وتسع مجموعات قصصية، كما كتبت للفتيان الرواية، والقصة، كذلك خصّت الأطفال ببعض قصصها وألفت كتاباً في سيرة النساء الرائدات من الشرق ومن الغرب.

تدور كتابات “إميلي نصر الله” حول الجذور العائلية، الحياة في القرية اللبنانية، الإغتراب والهجرة، نضال المرأة في سبيل المساواة والتحرّر، وخصوصاً حرّية التعبير، ثم الحرب، وقد عانتها مع عائلتها ومواطنيها. وقد إحترق منزلها العائلي، مع مجموعة مخطوطات إبّان الإجتياح الإسرائيلي لبيروت في العام 1982. وقد تُرجمت بعض روايات وقصص “إيميلي نصر الله” إلى عدد من اللغات بينها: “الإنكليزية، الألمانية، الهولندية، الدانماركية، الفنلندية والتايلاندية”.

العمل والدراسة..

في حوار مع “إيميلي نصر الله”، أجرته معها “سارة القنطار”، تحكي عن الصّعاب الّتي واجهتها بالجامعة الأميركيّة: “كانت مصاعبي مادّيّة، فكنت أعمل في التّدريس والصّحافة والتّدريس الخصوصيّ حتّى أجمع ما تيسّر للتّعليم الجامعيّ. عندما دخلت الجامعة كنت في حقل التّدريس، لذا كان من الطّبيعي أنّ أختصّ بالتّربية لأحسّن من أدائي كمعلّمة، كما درست اللّغة العربيّة كإختصاص ثانويّ”.

إرادة الكتابة..

عن مهنة الكتابة وتأثيرها على حياتها، تقول “إيميلي نصر الله”: “أثّرت لناحية الوقت، لكن مع القليل من الإرادة والتّصميم لا يمكن لأحد إيقافك. وقد كنت محظوظة لوجود رفيق عمري «فيليب نصرالله» إلى جانبي لتشجيعي. كان دائم التّحدّي لي، فكان كلّما قرأ واحدًا من نصوصي أو رواياتي يقول لي: «فيكي تكوني أحسن». وكذلك فعل أولادي عبر إفساح المجال لي واحترام وقتي المخصّص للكتابة. بالإضافة إلى ذلك، فقد نلت نصيبي من التّشجيع الخارجيّ عندما صدرت روايتي الأولى (طيور أيلول)، إذ حصلت على عدّة جوائز، من ضمنها «جائزة سعيد عقل» و«جائزة أفضل كتاب»، ممّا شكّل دفعة معنويّة كبيرة بالنّسبة لي. وكان وقت الكتابة يتغيّر وفقًا لوقت فراغي، فكنت أكتب حين يتسنّى لي ذلك. وقد كنت أولي عائلتي وعملي في الصّحافة أهمّيّة على حساب هوايتي في كتابة الأدب الحرّ”.

بدايات الكتابة تقول عنها “إيميلي نصر الله”: “بدأت في المدرسة؛ وتحديدًا في الصفّ الثّالث الابتدائيّ. في تلك المرحلة، كان خالٌ لي صحافيًّا مقرّبًا من الرّابطة القلميّة في أميركا، وقد أجبره المرض على العودة إلى القرية. فتح لي خالي بابًا واسعًا على الأدب، حيث كان يروي لي عن «جبران ونعيمة والرّيحاني» وغيرهم من الأدباء الّذين عاصرهم، وكان يطلب منّي أن أسجّل أفكاري في كلمات. وأعترف بأنّني كنت «غشّ شوي» في الصّفّ الثّالث. فقد كانت الأشغال اليدويّة من ضمن واجباتنا المدرسيّة، ولم تكن تستهويني. وكنت أتبادل الخدمات مع زميلتي في الصّفّ، بحيث أقوم أنا بالكتابة بدلًا منها، وتقوم هي بفروض «التّطريز» بدلًا منّي. وبالرّغم من أنّني كنت أغشّ، فقد كنت أطوّر من كتابتي عبر صياغة نصّين مختلفين تمامًا لإزالة أيّ شبهة”.

تؤكد على أن مصادرها للكتابة: “من الحياة. كنت أكتب ما أعيشه فيصل إلى القارئ بإخلاص، لأنّ فنّ الكتابة هو تحويل الواقع إلى رواية، وفي الوقت ذاته جعل الرّواية واقعًا. لذلك فكانت الأحداث الّتي حصلت معي في حياتي هي مصدري الوحيد. فقد كتبت (طيور أيلول) بدموع عينيّ – الّتي كانت تسابق الحبر أحيانًا – بعد أن ودّعت أخوتي إلى المهجر، وقد كانوا أصغر منّي سنًّاً. ويمكن أن أقول بصدق أنّ تلك المرحلة قد أثّرت كثيرًا في حياتي”.

الصحافة..

أما عن عملها في الصّحافة، تروي “إميلي نصر الله”: “كتبت 30 قصّة للأطفال من دون توقيعي في مجلّة (دنيا الأحداث)، لصاحبتها لورين الرّيحاني، وهي زوجة أخ الكاتب أمين الرّيحاني. كذلك كتبت في مجلّة (صوت المرأة) – المجلّة النّسائيّة الوحيدة حينها – لصاحبتها إدفيك غريديني شيبوب الّتي شجّعتني على الكتابة. بعدها انتقلت إلى الصّيّاد في عام 1955 واستمرّيت فيها 15 عامًا. الصّحافة أخذت من وقتي الكثير، ولكنّها في المقابل منحتني تجربةً كنت شديدة الحاجة إليها، حيث منحتني فرصة خوض الحياة ومقابلة أناس في مناسبات عديدة. كان أستاذي المرحوم السّيّد سعيد فريحة يقول لي: «يا إميلي، اكتبي صحافة، صحافة مش أدب». وكانت تلك من النّصائح الّتي لم آخذ بها، فقد كان طموحي أن أتخرّج من معهد الصّحافة كي أتابع في معهد الأدب”.

وعن الشخصيات في أعمالها الأدبية وهل هي حقيقية تقول “إميلي نصر الله”: “إلى حدّ بعيد، لكنّنا نحتال أحيانًا. بعد صدور كتاب (طيور أيلول)، اتّصل بي أحدهم وقال لي: «هيدا فلان وهيدا فلان»، فقد عرف جميع الشّخصيّات. وفي النّهاية أنا لا أشهّر بالنّاس بل أروي حكاية شعب وقرية”.

جزر تامايا..

في حوار آخر لها، أجرته معها، “رولا عبدالله”، تقول “إيميلي نصر الله”، عن روايتها (ما حدث في جزر تامايا)، وهل هي توثيقاً عن الهجرة وتبعاتها وشغفها بالكتابة عن الهجرة: “بدأت كتابة الهجرة إنطلاقاً من تجربة شخصية، عندما هاجر إخوتي، ومثلهم أبناء جيلهم والأجيال التالية، وكنت أنا قد انتقلت من الحضن الأول، قريتي إلى المدينة، الكبيرة والعالم الغريب، رواية (طيور أيلول) كتبت في ذلك المناخ، من دون فذلكة فنية أو أدبية، وكتبتها بما تجمّع لدي من خبرة وعاطفة. من بعدُ، وجدتني أتابع الكتابة في هذا الموضوع، عندما أصبحت الهجرة قسرية بسبب الحرب، ولم تعد هجرة الشباب للبحث عن فرص مؤاتية للعمل والعيش. وكذلك لم تعد هجرة الشباب فقط، بل هجرة المسنين. ومن تلك التجربة جاءت رواية (الإقلاع عكس الزمن). وبما أن الرحلة لم تنته، فقد تابعت خطّها في رواية (الجمر الغافي). بالطبع، هناك مسافة زمنية تفصل كل واحدة من هذه الروايات عن سابقتها. وفي خلالها، كتبت في عدة مواضيع، لكني في روايتي الأخيرة (ما حدث في جزر تامايا) وددت القول إن الدرب طويل، وهذا الموضوع متواصل مع حياتنا، بل ويتمادى، وإن الغربة التي ترتسم في المخيلة الشعبية كحلم مشتهى، ليست كذلك. إن هذه الرواية الأخيرة عاشت معي نصف قرن، وكان محتّما عليّ أن أكتبها، نُشرت مسلسلة أولاً في مجلة (فيروز)، ثم جمعت الفصول، ودبّجتها مختصرة قدر الإمكان، حتى أصبحت في حجمها الحالي، صحيح أنها عمل روائي إبداعي مثلما أريد أن أكتب الرواية، لكنها تمدّ جذورها إلى صميم الواقع والحياة الحقيقية”.

وتواصل “إيميلي نصر الله”، عن رواية (ما حدث في جزر تامايا): “(جزر تامايا) الاسم الروائي لمكان حقيقي، وهجرة الشابين حدثت، كذلك ما جرى لهما في خلال إقامتهما في تلك الدنيا الغريبة، في جزر تقع في المحيط الهادئ، وقد شئت أن أروي، عن هجرة مختلفة، والى مكان غير مألوف، مثلما تعوّدنا القراءة عن الإغتراب اللبناني إلى أميركا، أو إفريقيا أو أستراليا. أما الأسلوب، فهو مختار ليتوافق مع سياق القص. في محطات عدة، ترتفع حرارة التشويق حتى تقارب النهج البوليسي، وهذا ليس مقصوداً، إنما تناغماً مع سياق القص والموضوع”.

حلم عودة المهاجرين عند “إيميلي نصر الله”، توضحه: “أرى العالم اليوم بنظرة مختلفة، فقد أصبح أشبه بقرية كبيرة، تتواصل فيها الهجرات واللقاءات، وبكل الوسائل، من السفر التقليدي، إلى الإرتحال الآثيري عبر (الإنترنت) والفضائيات، بينما كان المهاجر في ذلك الحين، يمضي بلا عودة، أو إذا عاد يكون قد تبدّل، وتغيّرت المطارح والوجوه التي خلّفها وراءه، أي إلى نقطة اللارجوع. في آخر زيارة قمت بها إلى كندا، وهي المكان الذي أوحى إلي بعدة قصص وروايات، اكتشفت أن من غادروا، هم هناك ليبقوا، وقد تجذّرت إقامتهم من خلال ما خلّفوا من أولاد وأحفاد، وما بنوا من أعمال وعمارات”.

طقوس الكتابة..

تؤكد “إيميلي نصر الله” على أنه بعد نحو 25 عملاً أدبياً، تستمر طقوس الكتابة نفسها؛ المزاج، المكان، الشغف، العلاقة مع الورقة والقلم، تقول: “نعم، ويجب أن تكون متوفرة لي تلك الأمور كلها، خصوصاً المزاج والمكان، أدخل في شرنقة صومعتي، وأقفل من خلفي أبواب العالم الخارجي، وأدخل في حالة تشبه أحوال المتصوفين، وأعيش مع شخصيات من ابتكاري، وأندمج معهم في السلوك الذي يخصّهم”.

وعن تأثير تنشأتها في الريف على أعمالها، تقول “إيميلي نصر الله”: “أعمالي تشبه حياتي وتجربتي، تمتد جذورها في عمق المكان الأول، لكنها متواصلة مع العالم الواسع بكل ما اختبرته من تجارب وصراعات. نعم، الريف يحضر كخلفية، لكنه لا يحد تواصلها مع تطور الأحداث، وهنا أودّ أن أشير إلى أن القرية في مجتمعنا، تكوّن عالماً متكاملاً، بكل ما فيها من محافظة على التقاليد، والتراث وحتى اللغة، ولذلك هي خلفية ممتازة للبناء الروائي. أما بالنسبة إلي، فهي تشكّل تجربتي، وتتابع مسيرة حياتي. نعم، لقد أخصبت المدينة البذور الأولى في أدبي، ولكنها لم تقطع العلاقة الأصلية والجذور”.

وعن الأدب والنقد تستطرد: “أعتبر الأدب كياناً حيّاً ينبثق عن مجتمعه وفي زمان معيّن، ويتميّز بأسلوب صاحبه، ولغته. بالطبع يلزم الأدب أن يعيش في مناخ عصره، إن من جهة لغته وأسلوبه، أو سائر الأدوات التي تسهم في بناء الكيان الحي، إن كان شعراً أو نثراً. وظيفة الكاتب أن يكتب وينتج. أما كيف يُقرأ العمل أو يُصنّف، فهذا من مهمة الباحثين والنقّاد. وأحياناً، يكون النقد إضاءة على العمل الإبداعي، لكن في معظم ما نقرأ من نقد تطالعنا خدمات متبادلة”.

الجرأة..

تبين “إيميلي نصر الله” بخصوص ولادة أعمال جريئة لروائيات لبنانيات وعربيات، والتي كسرت تابوهات الكتابة عن الجنس ووصف الجسد والرغبات: ” قرأت بعض تلك الأعمال. نعم، هناك جرأة وتقرب من الابتذال في بعض الأحيان. أنا معجبة بالجرأة الأدبية التي تطالعنا لدى البعض، خصوصاً الأقلام النسائية، لكني لا أحب المضي في الجرأة إلى حد الابتذال والسوقية، وإلى حد لا يعود من الجائز إطلاق كلمة ”أدب” على العمل”.

وعن ترجمة أعمالها تضيف: ” تُرجمت عدة أعمال من أعمالي، روايات وقصص وأدب الشباب، وإلى لغات غير مألوفة، مثل اللغة الفنلاندية أو التيلاندية. لماذا اختاروا أعمالي؟ لأسباب منوّعة ومتعددة، وكما أُعلمت من خلال ندوات عُقدت معي في بلاد تلك اللغات، من الألمانية إلى الانجليزية وسواها. ومن بعض الأسباب التي دفعت المترجمين ودور النشر إلى اختيار تلك الأعمال، أنها تنقل إليهم عالماً جديداً، يدخلونه في سبيل متعة القراءة أولاً، والتعرف إلى حضارة جديدة وغريبة عليهم. فقد كتب أحد النقاد، عندما تُرجمت روايتي ”الإقلاع عكس الزمن” إلى الدانماركية: ”إذا شئت أن تعرف هذا الإنسان المهاجر إلى بلادك والمختلف عنك لساناً وعادات ومظهراً، فعليك أن تقرأ هذا الكتاب”.وأنا أعتبر أن الترجمة تُقيم جسوراً من التفاهم بين الحضارات وتؤدي بذلك إضافة إنسانية مهمة”.

لبنان الآن..

عن تقييمها للحقبة الحالية تقول “إيميلي نصر الله”:” في لبنان، نمر بمرحلة غريبة يصعب علينا وصفها، وبالطبع تنعكس على النتاج الإبداعي، لأن هناك غياباً للتواصل الطبيعي بين أبناء المجتمع الواحد، وهم الذين يكوّنون الخلفية الطبيعية للنتاج الفني أو الأدبي، هناك ضباب ودخان وارتباك، وقد تُشكّل كل تلك العوامل خلفية للإخصاب الفكري والثقافي”.

الوفاة..

رحلت بالأمس الكاتبة “إيميلي نصر الله” عن عمر 83 عاما.