خاص : بقلم – مالك خوري :

ناقد فني – لبنان

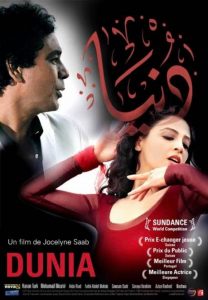

يحكى أنه لدى عرض فيلم “دنيا”، للمخرجة اللبنانية الراحلة، “جوسلين صعب”، في إطار (مهرجان القاهرة) عام ٢٠٠٥، كان مستوى الهرج والمرج والصراخ في قاعة العرض ملحميًا، وأن المشهد كان أشبه بجلسة من محاكمات نورمبرج !.. أنا شخصيًا لم أكن موجودًا في القاهرة في هذا اليوم الطويل، لكني أذكر جيدًا أن المخرجة، التي فارقتنا منذ حوالي السنتين، عبرت في إحدى اللقاءات التي جمعتنا وبروحها الخفيفة المعروفة عن أنها كانت تتوقع رد فعل كهذا، بل أنها كانت متشوقة للغوص فيه. تذكرت هذه الواقعة وأنا أتصفح بعض ردود فعل النقاد حيت رحلت “صعب”، والتي لم أَجِد فيها من يرمي المخرجة حتى بزهرة انتقادية توازي ما كتبوه عن الفيلم لدى عرضه، وكأن المخرجة التي حاول البعض تهشيم عملها من قبل، هي شخص آخر تمامًا عن تلك التي كانت تتلقى سهام التجريح يوم عرض الفيلم في القاهرة.

في الفيلم تقدم “دنيا”، والتي لعبت دورها “حنان الترك”، تجسيدًا لواقع فتاة قادمة من أعماق الصعيد مع أمها الهاربة من عائلتها المحافظة التي رفضت قيام الأم بإحتراف فن الرقص الشرقي. أما الأبنة فهي تدرس الأدب العربي وتركز على موضوع “الحب في الشعر العربي”، لكنها تعيش عمليًا حياة مبتورة بعدما تعرضت في صغرها إلى عملية ختان خلقت لديها نوعًا من الفراغ الذي تحاول تجاوزه بالدراسة وبممارسة الرقص الشرقي بأسلوب تعبيري. وضمن علاقتها مع “بشير”، دكتور الأدب العربي المشرف على أبحاثها الجامعية؛ والذي قام بلعب دوره “محمد منير”، تعيد “دنيا” صياغة نفسها وعلاقتها مع جسدها ومع الرجل الذي تميل إليه، وكذلك في تعاملها مع الشعر والرقص وموقعهما في حياتها وفي تفكيرها: هذا إلى أن تصطدم “دنيا” مرة أخرى بختان أبنة صديقتها على يد جدتها.

الفيلم بالطبع استفز الكثيرين وعلى مستويات عدة. إذ أن “صعب”، المثقفة الماركسية المخضرمة، ليست من النوع المساوم لا في سياستها ولا في أسلوب تعبيرها الفني. والفيلم هو من الأفلام العربية القليلة جدًا التي تربط وبوضوح بين موضوع حرية المرأة، وبين مواضيع وقضايا الكبت والقمع والتحرر الجنسي والطبقي والفكري والسياسي والديني والوطني في مجتمعاتنا العربية. وفِي هذا الإطار، قد يكون الفيلم بالفعل تخطى “الخطوط الحمر” لمحرمات زمنه، بل تجاوز حتى ما نراه اليوم على شاشات السينما العربية بسنين ضوئية.

ففي خضم نقده للواقع الذي نعيشه في هذا الشرق، ينتشل الفيلم أيضًا من صلب تراثنا مكونات ثقافية أصبحت اليوم شبه مقموعة أو مغيبة، فيضعها أمامنا في صور ومشاهد رقص وشعر وموسيقى وتصوف فائقة الجمال في ألوانها وتصميمها والقائها وأدائها. كل هذا في بوتقة فنية متكاملة ومتنوعة في آن واحد، تحشد في زخم سياقها القصصي في الفيلم تعبيرًا عن المجابهة الواضحة مع مظاهر التزمت المتذرعة طورًا بالدِّين، وطورًا “بالتراث” وطورًا “بخصوصيتنا الشرقية”، وكأن قاطني هذه المنطقة من العالم جاؤوا بالأصل من كوكب آخر يختلف عن باقي البشر القاطنين على هذا الكوكب. ويستلهم الفيلم ويحتفي بما تعودنا على طمسه من ذاكرتنا الجماعية الثقافية والفنية الغنية بتجليات أصيلة لمظاهر حب الحياة وما تزخر به من جماليات وتعابير الفرح والحب المادي والعذري وصولاً إلى التواصل الصوفي مع الله.

فهل كانت “جوسلين صعب” مخطئة في تناول مواضيع مثل ختان الفتيات، وحرية المرأة في اختيار نمط حياتها، والقمع الفعلي لتراثنا الشعري الغزلي والغنائي والصوفي، ومحاولات تفريغ ثقافتنا المعاصرة من مظاهر التعبيرعن الفرح والشوق والحب، واضطهاد المثقفين وأساتذة الجامعات من قِبل عصابات السلفية التي لا تؤمن بالأصل بحرية الآخر ؟.. وهل أخطأت “صعب” في طرح كل هذه القضايا وبهذا الوضوح، وفي أن تضع يدها على كل هذه الجروح بهذه الجرأة غير المعهودة، على الأقل في بلادنا ؟.. لَو قرأنا بعض الكتابات “النقدية” عن الفيلم في حينه، نجد أن كل الاتهامات المعهودة ضده كانت جاهزة وبالمرصاد: معاداة الدين، تشويه صورة البلاد في العالم، التحريض على الفسق، والكثير الكثير من هذا العيار “التقييمي” الذي أصبح ممجوجًا.

ومن الواضح أن العديد من الجهات الليبرالية وبعض “اليسار” الملحق بالسفارات والمنظمات الغير حكومية التابعة لبعض حكومات دول الخليج أو دول الاستعمار الجديد لم ترقه جرأة “جوسلين صعب” وطرحها للقضايا كما هي. بعض هؤلاء رأى في الفيلم استفزازًا غير مبرر لمشاعر وقيم مجتمعية، وأن هذا أدى بشكل غير مباشر إلى استنفار مزيد من التأييد للتيارات المحافظة والأصولية. بالنهاية، جرى منع الفيلم من العرض العام في معظم الدول العربية فيما عدا “لبنان”. فهل قادنا قمع وتهميش مثل هذه الأفلام، وبمباركة “تكتيكية” من ليبراليي بلادنا، إلى وضع أفضل لناحية حرية التعبير الإبداعي ؟.. بالطبع لا، فمنذ ذلك الحين تحول النفوذ الوهابي والسلفي على فنوننا إلى نوع من الهيمنة التي تجعل رقابة الجهات الرسمية هامشية بالمقارنة مع “الرقابة الذاتية” التي أصبح العديد من السينمائيين، مخضرمين أو ناشئين، يفرضوها على أنفسهم وعلى أعمالهم.

من ناحية أولى، يبدو من الواضح أن الصعوبات أمام الإبداع السينمائي في بلادنا هي كبيرة وجمة، خاصة في إطار تحول طموح واهتمام الكثير من الفنانين عندنا باتجاه تحقيق الثروة والغنى والشهرة، مما سرع في دفع العديد باتجاه العمل لضمان “رضى الجميع” عن أعمالهم، وخصوصًا رضى الممولين من أصحاب الأجندات السياسية أو التابعين مباشرة لمعظم هيئات التمويل “الفني” و”الثقافي” لبعض حكومات دول الخليج أو دول الاستعمار الجديد في الغرب. يرافق هذا التحول الجارف على صعيد الجهات المهيمنة على عملية الإنتاج، هيمنة مشابهة ولنفس الجهات التي ذكرناها تقريبًا على معظم مرافق التوزيع والعرض والدعاية السينمائية ومؤخرًا حتى على المهرجانات السينمائية الكبيرة.

فعلى سبيل المثال خرق الكونغرس الأميركي الحظر المفروض من قِبل الإدارة الأميركية على السوريين والأجانب من دخول الأراضي الأميركية من سنتين ليسمح لمخرج سوري “معارض” بدخول البلاد للمشاركة بفيلمه الممول من دول خليجية وأوروبية وأميركي مؤيد “للثورة” الوهابية داخل إطار مسابقة الأوسكار. فيلم “طلال ديركي”، (عن الآباء والأبناء)، “يصادف” أن يرصد حياة رجل من المقاتلين في صفوف “جبهة النصرة”، إحدى المنظمات الإرهابية الجهادية المسؤولة عن قتل وتشريد مئات الآلاف من السوريين وإذلال واغتصاب الألوف من الأطفال والنساء السوريات. الفيلم “يعيش” مع الرجل وعائلته لأشهر ليخرج علينا بقصة تحاول جاهدة “أنسنة” ما لا يمكن وصفه إلا بجزء من ثقافة فاشية قاتلة تمثل أدنى ما وصلت إليه البشرية من همجية في هذا القرن. بالطبع لا يضير هذا ليبراليي الشرق والغرب بشيء، فاهتمامهم هنا هو “محض فني” ويهتم “بإبداع” و”ذكاء” المخرج في اختيار الموضوع الذي تناوله و”السبق التسجيلي” الذي يمثله. فقط تخيلوا رد فعل هؤلاء جميعًا لو نفس نوع الفيلم كان يتناول حياة عائلة مقاوم لبناني أو فلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي لبلادهم.

لكن من ناحية ثانية، فإن واقع الإنتاج والصناعة والعرض السينمائي اليوم أصبح يتيح للسينمائيين فرصًا لم تكن تحلم بها فنانة مثل “جوسلين صعب”، والكثيرين غيرها، منذ خمسة عشر سنة حين قامت “صعب” بإنتاج فيلم (دنيا). وأكثر من هذا، فإن صنع الفيلم السينمائي المستقل اليوم هو عمليًا أقل كلفة بنسبة ٨٠ بالمئة، وأسهل تحقيقًا من الناحية التقنية بنسبة ٩٠ بالمئة، وأكثر توفرًا للمشاهدة الواسعة بنسبة ٣٠٠ بالمئة عما كان عليه كل ذلك أيّام إبداعات “غودارد” و”رينيه” و”تروفو” وغيرهم من الرواد الذين غيروا وجه السينما في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. فالقدرة على الإبداع والوصول إلى العالم، على الأقل من الناحية المبدئية، أصبحت أكثر متاحة بأضعاف لا تقاس عن السابق. وبالتالي فليس من المبالغة القول أن العديد من معوقات الإبداع السينمائي المستقل فكرًا وإبداعًا وسياسة وشكلاً، أصبحت في كثير منها تكمن في عوامل ذاتية خاصة بالاختيارات التي يتبعها الفنان نفسه، وهذه اليوم أصبحت تمثل دورًا يساعد في تحقيق بعض التوازن مع العوامل السلبية المرتبطة بالعوامل الموضوعية للاقتصاد السياسي للصناعة السينمائية نفسها في إطار النظام الرأسمالي.

منذ حوالي المئة عام، كتب المفكر الألماني الكبير “والتر بنجامين”؛ واصفًا كيف ساهم عصر السينما في أوائل القرن الماضي في فتح الباب على مصراعيه أمام الفنون كي تتخطى المراحل التاريخية الطويلة التي كرستها ملاذًا “للعبادة” أو رسمت حولها “هالة” من القداسة التي جعلتها في معظم الأحيان معزولة عمليًا عن الطبقات الغير مهيمنة على المجتمع. هذه “الهالة” (Aura) جعلت الفنون تاريخيًا ترتبط بالتعبير عن مصالح وتفكير وهيمنة الطبقات الحاكمة. أما السينما فقد ساهمت منذ بداياتها بوضع الفنون، خصوصًا لجهة مشاهدتها والتفاعل معها وبشكل غير مسبوق في التاريخ، بمتناول معظم طبقات المجتمع. وهذا بالتالي فتح طريقًا جديدًا أمام إمكانية تسييس الفنون واعطائها دورًا أكثر فاعلية في حياة العالم المعاصر. واليوم، فإن التقنيات الجديدة التي ترافق تطور السينما، وكما أشرت من قبل، قد خطت بالسينما قدمًا باتجاه احتمالات لم يكن يحلم بها “بنجامين” نفسه في نظرته التنبؤية الثاقبة للمستقبل. فالسينما اليوم قد وسعت نطاق تفاعلها مع وداخل المجتمع ليس فقط في نطاق المشاهدة، بل أيضًا في مجالات الإنتاج والعرض والتسويق والمشاركة.

فالنظام الرأسمالي، وفي لهثه الأعمى لتحقيق المزيد من الأرباح، يقوم بتطوير تقنياته الصناعية لتقليص اعتماده على استخراج القيمة الزائدة من عمل العنصر البشري. لكنه في نفس السياق يسهم أيضًا في خلق التقنيات التي يتسع نطاق استعمالها ليصل إلى طبقات وشرائح اجتماعية لم تكن قادرة على استعمالها من قبل. ضمن واقع الإنتاج والمشاركة في مجال الثقافة والسينما، فإن الاحتكار شبه المطلق للطبقات البورجوازية في هذا المجال يقل أكثر فأكثر، وأن إمكانيات المقاومة والصراع داخل نطاق الثقافة والتعبير عن ما لا يتناغم بالضرورة مع مصالح الطبقات المهيمنة أصبحت أقوى وأكثر جدية. وهذا ما يحدث في عصرنا مع الإنترنت الذي أصبح شبه عصي على السيطرة المطلقة للطبقات الرأسمالية الحاكمة، وإن بقي في النهاية تحت إدارتها وملكيتها. فماذا يعني كل هذا ؟

خلافًا لما يدعيه أو يظنه البعض، فإن السينما الجديدة الأكثر تحررًا واستقلالية وإبداعًا والقادرة على مقاومة ولجم بعضًا من القيود التي تبقى بيد الطبقات الحاكمة، تلك السينما التي حلمت بها “جوسلين صعب” والكثيرون مثلها، هي اليوم أكثر قربًا وإمكانية للتحقيق من أي وقت مضى. وما نحن بحاجة إليه هو المزيد من أمثال الفنانة والمثقفة العضوية المنحازة إلى التغيير الثوري “جوسلين صعب”. ونحن بحاجة للمزيد من الأفلام التي تتسم بشجاعة ووضوح والتزام فيلمها (دنيا) وأفلامها العديدة الأخرى. فنحن نعيش مرحلة جديدة من مراحل الفرز التاريخي داخل مجتمعاتنا، ويشمل هذا فرزًا شاملاً يطال كل البنى والمؤسسات والأفكار والقوى المتصارعة في رحاب الثقافة والفنون ومنها السينما. وضمن هكذا واقع، سوف لن يكون هناك دور للمترددين واللاعبين على الحبال، وهنا سيصح تطبيق القول القديم: “فإما أن تخطو إلى الأمام، وإما أن تتراجع، وإما أن تتنحى جانبًا”.