خاص: قراءة- سماح عادل

نستمر في قراءة الكتاب الأول من (موسوعة مصر القديمة) للدكتور “سليم حسن” .

مصر وأصل المصريين..

يؤكد الكتاب أن مصر تعد بلا نزاع أقدم أمم العالم، وهي تكون الجزء السفلي لوادي النيل، وقد كان يطلق عليها قديما “كمى” وقد بقى محفوظا إلى أن جاء الإغريق فأسموها “اجيبتوس”، ولم يفسر أصل الاشتقاق لهذا الاسم إلى الآن، ولفظة “كمي” معناها “الأرض السوداء”، وكانت تطلق على الوادي الخصب المزروع، أما الأرض التي كانت تحيط من الشرق والغرب كانت تسمى “تاد شر” وتعني البلاد الحمراء أي الصحراء.

ولما كان المصريون القدماء يعتقدون أن النيل يستمد ماءه من صخور الشلال الأول عند أسوان والفنتين فإنهم كانوا يعدون كل البلاد الواقعة جنوبي هذه الصخور بلاد أجنبية عن مصر، وقد كانت مصر مسكونة منذ عصور ما قبل التاريخ بقوم من أصل إفريقي، غير أنه عند نهاية عصر ما قبل الأسرات نجد بعض التغيير أخذ يدخل على الشعب عن طريق الهجرة، وأهم العناصر الجديدة التي دخلت البلاد يظهر أنها من أصل آسيوي، وكانت لها مميزات خاصة تختلف عن الشعب الأصلي، وهؤلاء الآسيويون قد اختلطوا شيئا فشيئا بالسكان الأصليين واندمجوا فيهم.

وتظهر مشكلة لم يمكن حلها إلى الآن، وهي السؤال هل المدنية المصرية نشأت في الشمال أم في الجنوب؟، هل بدأت في الدلتا أم في الصعيد؟، هناك حججا تعزز كلا من النظريتين، ومما لا جدال فيه أن العلاقة بين مصر في أقدم عهودها وبين آسيا كانت موجودة غير أنه يلزمنا أن لا نبالغ في أهمية انتشار الجنسية الآسيوية في مصر، إذ الواقع أن حضارة البلاد من أساسها إفريقية، ولذلك نرى أن الجنس المهاجر اندمج على مضي الزمن في أهالي البلاد، ونجد اللغة والزراعة والديانة التي نمت في البلاد مصبوغة بصبغة أهلها الأصليين منذ أقدم عهودهم، ولم يؤثر النازحون في تغيير شيء كبير منها بل كان كل تأثيرهم سطحيا ومع ذلك فإن ما لدينا من المعلومات عن هذا العصر لا يسمح لنا بأن نجزم بشيء.

لاشك أن الشكل الذي وجدنا عليه اندماج الجنسين ببعضهما البعض كما نشاهده في عصر “مينا”، وهو العصر الذي ظهرت فيه الكتابة المصرية، يحتم علينا أن نحكم باأن الجنسين قد عاشا معا زمنا طويلا قبل أن يحدث هذا الاندماج الكلي، هذا على أننا نجهل تقريبا كل الأمور التي تمر ببطء في النمو الاجتماعي، والتي تبتدئ بالمعيشة الطبيعية ثم تكوين الجماعات إلى قبائل تحت حماية معبود ويحكمها مجلس مكون من شيوخها، ثم الملكية المحلية ثم اتحاد المقاطعات، وفي النهاية الملكية المطلقة، ليس أمامنا إلا الفروض المحضة في استعراض ما حدث في العصر الذي يسميه المؤرخون “عصر ما قبل الأسرات”، أي قبل ظهور الكتابة، إلا أن اتحدت البلاد تحت حكم “مينا” ويتبع الكتاب في ذلك أحدث النظريات.

كانت الجماعات في البداية في وادي النيل مثلها في البلاد الأخرى على حالتها الفطرية، إذ كانت الجماعة أو القبيلة في حالتها الساذجة تلتف حول صورة حيوان أو نبات سواء حقيقيا أو رمزيا، وكانت تتخذه بمثابة إله تعبده، وبعد ذلك أخذت القبائل تتجمع وكونت مدنا لكل منها حكومتها، أما شارات المدن الأولى سواء حيوانا أو غير ذلك كانت آلهة تحمي هذه المدن، وبعد ذلك تكونت مديريات من هذه المدن مع القبائل التي تعترف بسلطان إله المدينة ومما يجاورها من أقاليم، وكانت تعرف هذه المديريات باسم المقاطعة وهذه المقاطعات في بادئ الأمر كانت مستقلة، وإن كان حكامها لم يطلق عليهم الملوك، والظاهر أن عدد المقاطعات كاد يكون متساويا في الوجهين القبلي والبحري.

وبعد مضي زمن قامت حركة اتحاد في البلاد وذلك حينما تجمعت مقاطعات الوجه البحري إلى مملكتين، الأولى في الغرب وعاصمتها “بحدت” وربما كانت دمنهور الحالية، والثانية في الشرق وعاصمتها “بوصير” بالقرب من سمنود الحالية، وكان إله المملكة الأولى “حور” وإله الثانية “عنزتي” وقد صار “أوزير” فيما بعد، وبعد فترة من الزمن اندمجت هاتان المملكتان في مملكة واحدة أطلق عليها الوجه البحري، وكانت العاصمة لتلك المملكة الجديدة في بادئ الأمر “سايس” صا الحجر الحالية في الغربية، وكانت الالهة الرسمية “نيت” ثم أصبحت العاصمة فيما بعد “بحدت”، والإله الرسمي “حور”، وفي الوقت الذي اتحدت فيه الدلتا إلى مملكة واحدة تكونت مملكة أخرى في الوجه القبلي مؤلفة من اتحاد مقاطعات عاصمتها بلدة “نقادة” شمال الأقصر، وكان الإله المعترف به هو “ست” مناهض للإله “حور”.

والظاهر أن الدلتا كانت أقوى من الصعيد ولذلك كان ملوك الدلتا هم أول من فكر في اتحاد كل مصر تحت سيطرة حاكم واحد، على أن عاصمة المملكة المتحدة الجديدة كانت “بوصير”، وتدل شواهد الأحوال على أن الثورات المتوالية قد قامت في الوجه القبلي في نقادة و امبوس احتجاجا على تسلط الدلتا، وكانت النتيجة أن تفرق شمل البلاد فأصبح الوجه البحري للإله “حور” والوجه القبلي للإله “ست”، وهدمت مملكة “أوزير” وانتقلت العاصمة إلى دمنهور، وبعد ذلك أصبحت مملكة “حور” أكثر بطشا من مملكة “أوزير” حتى أنها وصلت إلى إخضاع مملكة “ست” في الوجه القبلي وقامت بتنظيم وحدة البلاد متخذة “عين شمس” عاصمة للملك، وكان اختيار العاصمة الجديدة موفقا إذ كانت واقعة على حدود القطرين.

ويظهر أن في هذا الوقت قد ظهر حساب السنة المصرية أيضا، ثم قامت “عين شمس” بدورها بإطفاء نار ثورة دينية قامت في الاشمونيين في مصر الوسطى، وكان الغرض من هذه الثورة أن تحل عبادة إلههم محل عبادة الشمس، ثم ظهرت مملكتان مستقلتان من جديد في البلاد الأولى في الوجه البحري وعاصمتها “بوتو” في شمال دسوق، والثانية في الوجه القبلي وعاصمتها “قفط” ثم “تخن”، غير أن “حور” بن “أوزير” هو الذي أخضع نهائيا الوجه القبلي متغلبا على “ست” وأصبح الإله الرسمي لكل من هاتين المملكتين.

وقد وحدت البلاد من جديد للمرة الثالثة والأخيرة تحت سلطان ملك من أهالي طينة بالقرب من مركز اليلينا، وقد جاء ذكر اسمه في جدول الملوك الذي كتب في عهد الدولة الحديثة باسم “مينا”، ولكنا لا نعلم إذا كان توحيد القطرين قد حدث بطريق السلم إذ من المحتمل أن “مينا” ملك الجنوب قد ورث عرش الشمال من أمه، أم بطريق الحرب، وقد بنى عاصمة جديدة على مقربة من عين شمس وسماها “من نفر”بمعنى الميناء الجميلة، وأطلق عليها اليونان “منفيس” البدرشين وميت رهينة، ولما تولى “اتوثيس” بن “مينا” الحكم حصن هذه العاصمة فأقام قلعة ضخمة سماها “الجدران البيضاء” وقد بقيت نحو عشر قرون زاهرة خلال حكم الأسرات الثمانية الأولى، أما الإله الرسمي الجديد فلم يكن أحد آلهة الدولة السابقين “أوزير” و”حور” و”رع “ولكنه كان الإله المحلي للعاصمة الجديدة، واسمه الإله “بتاح”.

أما الملوك الذين سبقوا “مينا” وحكموا البلاد فإن المصريين يعدونهم أشباه الآلهة الذين أتوا بعد أسرات الآلهة، لم نعرف عنهم شيئا ولم يذكر المصريون إلا أن ملوك الوجه القبلي كانت عاصمتهم في “نخن” وعاصمة ملوك الوجه البحري في “بوتو”، وكذلك أن ملك الوجه القبلي كان يلبس التاج الأبيض وكانت تحميه الإلهة النسر “نخبت”، وملك الوجه البحري كان يلبس التاج الأحمر وتحميه الإلهة الصل “وزيت” أي الثعبان، وقد حفظت لنا الآثار أسماء تسعة الملوك الذين سبقوا “مينا” في الدلتا، وقد وجدت أسماؤهم محفورة على قطعة من حجر يرجع تاريخه إلى الأسرة الخامسة، ويحتمل في عهد الملك “نوسر رع”، وهذا الحجر يعرف بحجر “بلرم” وعلى هذا الحجر دونت أسماء الملوك منذ عصر ما قبل الأسرة الأولى، وذكر ملخص أهم الحوادث في عهد كل ملك وأحيانا الأعمال العظيمة التي قام بها، ولو أن هذا الحجر وصل إلينا كاملا لعرفنا ملخص تاريخ مصر من أقدم العهود إلى الأسرة الخامسة كما رواه المصريون أنفسهم.

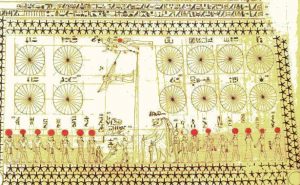

تنظيم نتيجة السنة الشمسية..

عمد علماء الآثار والمؤرخون إلى إيجاد طرق حسابية غاية في الدقة للوصول إلى تحديد العصر الذي بدأ فيه التاريخ بالسنة الشمسية، ونحن أن نعرف أول يوم في السنة الشمسية اتفق تماما مع اليوم الذي ظهر فيه نجم الشعرى اليمانية “سوايس”، وهو اليوم الذي بدأ فيه فيضان النيل، وقد اتخذوا هذا التاريخ نقطة ثابتة ورجعوا إلى الوراء به مدة ثلاث مرات، يتفق فيها ظهور الشمس والشعرى اليمانية بالمصرية في ساعة واحدة، ويحدث هذا مرة كل 1460 سنة بحساب فلكي ثابت، وبذلك ظنوا أنه يمكن أن يحددوا سنة 4241 ق. م بالسنة التي ابتدأ فيها المصريون يحسبون بحساب السنة المصرية الشمسية، وقد قال بعض المؤرخين أن هذا التاريخ هو أقدم عهد في تاريخ العالم، وقد استنتج هؤلاء المؤرخون من هذا التاريخ السحيق في القدم نتائج هامة عنه عرفوا مقدار تقدم المصريين في الحضارة في هذا العصر العتيق، اذ كان في مقدور المصري أن يلاحظ ظهور النجوم ويتمكن من تحديد مدة السنة الشمسية.

ومن جهة أخرى استنتجوا الأنظمة التي كانت عليها البلاد في ذلك العصر، غير أن هذه الاستنتاجات لا ترتكز على حقائق ثابتة في التاريخ، وإن كان ما يكشف من الآثار ينبئ بتأصل المصريين في المدنية الموغلة في القدم، ومهما يكن من أمر فإن إنشاء السنة الشمسية قد ظهر في عصر قديم، وإنه كان من الأشياء الضرورية القصوى لسكان وادي النيل، وذلك لأن السنة القمرية بشهورها المختلفة في الطول بين 29 و30 يوما لم تكن بالشيء الدقيق للمصريين الذين خلقوا بطبيعتهم زراعا للأرض، هذا على خلاف السنة الشمسية التي تبتدئ في وقت حادثة معينة للفلاح المصري وهو فيضان النيل المنظم العظيم لحياة الفلاح المصري.

ولما كان المصري لا يلتجيء قط إلى إضافة ربع يوم، حيث أن السنة الشمسية 365 وربع يوم ، أي بإضافة يوم واحد كل أربعة سنوات بجعل عامه يتفق مع العام الشمسي، فإنه استعمل في الواقع طوال مدة تاريخه سنتين مختلفتين، الأولى السنة المدنية والثانية السنة الثابتة، أي الشعري اليمانية، وهاتان السنتان لا تبدأن معا في يوم واحد إلا كل 1460سنة شمسية ، 365 في 4، أو كل 1461سنة مدينة، 365 وربع في 4.