خاص : كتب – محمد البسفي :

“العولمة”.. ذلك الأخطبوط الهلامي الواثق الذي بات يحوطنا بأذرعه الثقافية والاقتصادية وغيرها من عشرات الأذرع التي باتت تسيطر بنعومة وتتغلغل بإصرار قوي على كافة مناحي حياتنا اليومية، كأبناء دول العالم النامي أو دول الجنوب – بلغة الأمس –، وأصبحت “العولمة” هي الأيدي الوحيدة التي تشكل لنا مجتمعنا الوطني بمقوماته الحضارية والتأريخية حتى ذائقته الفنية وتذوقه للمأكل والمشرب.. ورغم مئات الدراسات والأبحاث التي كُتبت ومازالت تُدرس لفهم وفحص تأثيرات موج “العولمة” الكاسح لنا في دوماته وأعاصيره، أرتأت (كتابات) فتح ملف “مكافحة العولمة”.. وهو مجموعة من الحوارات مع مجموعة من المتخصصيين والمثقفين، يدور النقاش خلالها على محورين أساسيين؛ أولهما “هل نستطيع ؟”، أما الثاني فسوف يبحث في: “كيف نستطيع ؟”..

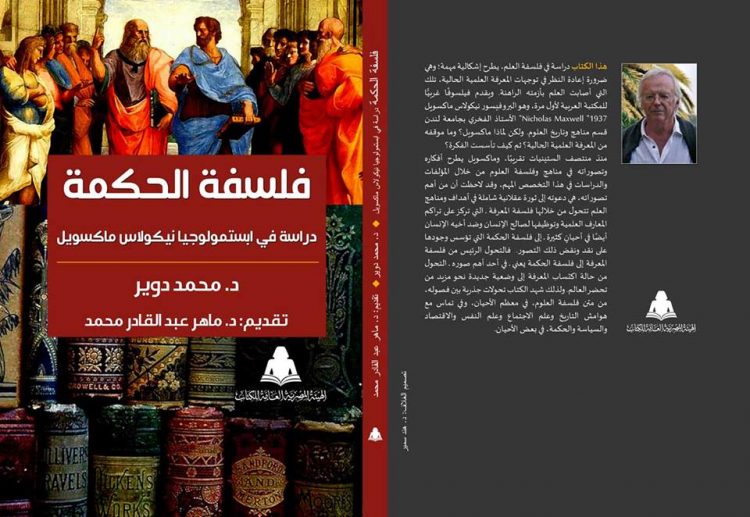

“العولمة.. سياسات النيوليبرالية؛ وفلسفاتها الفكرية المنتشرة ببنية يومنا الثقافي حاليًا بمسمى ما بعد الحداثة؛ تحت آردية الفلسفات التفكيكية والفوضوية.. الإسلام السياسي وما يطرحه من نماذج جنته الموعودة بنكهة داعشية موغلة في التوحش”.. وعلاقة كل ذلك بالرأسمالية العالمية في جدلية خيوط متشابكة، تحكم واقعنا العربي والشرق أوسطي كشعوب عالم ثالث مستلب المقدرات ومنساق من قمته النخبوية في تبعية ذيلية، يحاول الكاتب والمفكر المصري، “د. محمد دوير”، كشفها وتوضيح ملابساتها في الجزء الأول من حواره المطول مع (كتابات)، خاصة وهو المهموم بتلك القضايا اهتمام المتخصص الطارح للحلول الجذرية، فبعد تخرجة من جامعة “الإسكندرية” في قسم الفلسفة؛ كان موضوع رسالته للماجستير عن (الثورة العقلانية في أهداف ومناهج العلم)، بالإضافة إلى مبحثه لنيل درجة الدكتوراه، عام 2010، عن (التفسير الذاتي والموضوعي للاحتمال)، بجانب عدة مقالات أسبوعية وشهرية في عدد من الدوريات منها: (مجلة أدب ونقد – أوراق فلسفية – جريدة الأهالي – الأهرام المسائي .. إلخ). وله عدة مؤلفات أبرزها : (تطور المعرفة العلمية) – روافد للنشر، 2014. و(الاشتراكية والدين) – روافد للنشر، 2014. و(فلسفة الحكمة) – الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2018. وترجمة واحدة : (بوبر، كون، لاكاتوش، والتجريبية موجهة الهدف)؛ للمؤلف، “نيقولاس ماكسويل” – روافد للنشر، 2014. كما له عدة مؤلفات تحت الطبع : (ماركس ضد نيتشه: الطريق إلى ما بعد الحداثة)، و(الوصايا العشر للحداثة)، و(الديمقراطية : حصان طروادة)..

ومع المحور الأول: “هل نستطيع ؟”.. يبدأ النقاش مع “د. محمد دوير” :

(كتابات) : بداية.. هل نستطيع وصم سياسات النيوليبرالية – اجتماعيًا – بالفقر الفكري؛ وذلك باعتمادها على ما يمكننا اعتباره بفلسفات “ما بعد حداثية” ومحاولة علمنتها بخلق قواعد منهجية علمية لها مثل “علم النفس الإيجابي” وغيره من العلوم التي تستغلها الرأسمالية العالمية لزيادة فائض ربحها ؟

- اعتبارًا من سبعينيات القرن العشرين؛ بدأ اقتصاد السوق الحر يشهد تقاربًا وإندماجًا على أكثر من صعيد في التجارة والاستثمارات والتمويل صاحبها موجات هجرة كبيرة، وإتخذت هذه التغيرات الاقتصادية طابعًا كونيًا، وتزايدت نسب ومعدلات التصدير؛ سواء فيما بين البلدان المتقدمة أو من البلدان المتقدمة إلى النامية.

وما إن إنتهى عقد السبعينيات، أو كاد، حتى كانت “مارغريت تاتشر”، وحزبها، على مقعد السلطة في واحدة من أهم مراكز الرأسمالية العالمية – “إنكلترا” – عام 1979؛ ثم أعقبها وصول “ريغان” إلى السلطة في “الولايات المتحدة”، عام 1981، ليكشف وجه “الليبرالية الجديدة” عن ملامحه الحقيقية كنتيجة للسياسات الاقتصادية ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكمقدمة لتحولات ستحدث على أثر ذلك. إذ إنطلقت من هاتين التجربتين أهم التحولات الجذرية نحو الدعوة إلى اقتصاد السوق ومحاربة دور الدولة الاجتماعي، بل واعتبار أن ما يسمى، أحيانًا، بـ”الاقتصاد الجماعي” أو “الاجتماعي”؛ معوقًا لحركة التقدم، وهذا ما يقوله “ديفيد بوز David Bouz” في مقدمته لكتاب (الأسواق الحرة)، حيث يشير إلى أننا أمام نوعين من السوق، إما “السوق الإكراهي” أو “السوق الحر”، وهي نفس الثنائية المتضادة التي طرحها أنصار “ما بعد الحداثة”، إما عقل مركزي إكراهي يفرض مقولاته أو عقل حر لا ينتظم تحت قواعد منهجية أو علمية ثابتة وملزمة. وبالتالي فالإرتباط واضح بين الفكر الاقتصادي و”الدراسات الثقافية” التي يُطلق عليها “ما بعد حداثية”.

واستطيع أن أشير هنا أيضًا إلى عشرات النماذج من مفكري الغرب الذين أعتقدوا في علاقة “الاقتصاد الحر” بـ”التقدم”، وتلك هي أهم مشكلة منهجية واجهت “ماركس”، في القرن التاسع عشر، حيث انشغل كثيرًا بنقض تلك المقولة نقدًا تاريخيًا وفلسفيًا واقتصاديًا.

ولكن ما ينبغي الإنتباه إليه هو علاقة السياسات النيوليبرالية بما بعد الحداثة، أو “الدراسات الثقافية”. وفي تقديري أن هناك إرتباط عضوي بين النيوليبرالية والدراسات الثقافية المصاحبة لها، بل والفكر الفلسفي والاجتماعي الغربي، وهو إرتباط ضروري ويحيا على تغذية إرتجاعية بينهما. وسأضرب مثالين على ذلك :

الأول من الفلسفة؛ حيث كانت فلسفة “هيغل” هي النموذج الفكري الذي يضع الرأسمالية في إطار تاريخي عقلاني، ويعتبرها – وفي القلب منها الدولة البروسية – نهاية التاريخ وغايته، كان “هيغل” هو فيلسوف الرأسمالية في مرحلة نضجها وتفوقها وتقدميتها، ولكن سرعان من غابت تصوراته وأفكاره تلك مع النصف الثاني من القرن العشرين، إبان خروج الإنسان الغربي من حربين عالميتين أسقطتا من ذهنه فكرة الربط بين الرأسمالية والسعادة، بين “الليبرالية” و”التقدم”، فكان لخسارة أوروبا ما يقرب من 80 مليون شاب، في الحربين العالميتين، أثرًا بالغًا على المضي قدمًا بإتجاه أفكار جديدة وتبني مقولات تخالف ما اعتاد الفكر الغربي عليه. هنا تخلق الرأسمالية صورًا جديدة أبشع من النازية والفاشية، تخلق ضرب سلطة العقل، فيتم إستدعاء فيلسوف آخر وهو، “فريدريك نيتشه”، الذي يدعو لهدم كل شيء، بحيث لا يبقى سوى الفرد، في أعلى درجات وجوده ذاتية، وهذا بالضبط المطلوب بيانه.. إنه ما تريده الرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية أو “النيوليبرالية”، فعلى قدر ما كانت تلك الأفكار تمهيدًا لمنطقية وعقلنة اقتصاد السوق، على قدر ما كان تطورها أيضًا مرتبط بالتوغل في تطبيق هذا النوع من الاقتصاد. ومن “نيتشه” بدأ التحول من الفلسفة إلى علم النفس، ومن التاريخ إلى الآنية، ومن المجموع إلى الفردانية، ومن الوعي إلى اللاوعي. وعندما تضخم الوجود ما بعد الحداثي – الذي لا يتسع المجال هنا للإستفاضة فيه – صارت الرأسمالية تعمل في مناخ أفضل لها كثير مما سبق.

أما المثال الثاني؛ فهو علم الاجتماع، فلم يكن التحول من الفلسفة إلى علم الاجتماع سوى تلبية للمتطلبات الاجتماعية والثقافية للمجتمع الرأسمالي نفسه، الذي وقع في أزمة على صعيد السياسة والاقتصاد والفكر ذاته، خاصة بعد أزمة الكساد الكبير التي وضعت الرأسمالية أمام تحديات وتساؤلات كبرى لم تستطع الإجابة عليها. وفي ظل هذا المناخ ، مناخ العجز عن تقديم إجابات ذات طابع تبشيري بعالم جديد، ظهر أهم عالم اجتماع في القرن العشرين وهو، “تالكوت بارسونز”، الذي تحدث عن فكرة التوازن والتكيف وأن هناك أخطاء في الرأسمالية، ولكنها ستصحح نفسها بنفسها دون الحاجة إلى ثورات اجتماعية. فتبنت دوائر الفكر الغربي تلك النظرية وأصبحت العقيدة الرسمية لها، هذا بالطبع كان له تمهيد لا يجب تجاهله، وأعني الدور الذي لعبه “كينز” في التنظير لدور محدود للدولة في الاقتصاد.

لقد كانت الحاجة إلى “بارسونز” مهمة بعد الحرب العالمية الثانية، ولكنها أخذت في فقدان بريقها، في الستينيات، تحت ضغط أفكار “ما بعد الحداثة” التي سعت إلى هدم كل شيء حولها. إن “بارسونز” هو نموذج للمفكر الرأسمالي الذي سعى بكل جهده لتجاهل “ماركس”؛ وحصر نفسه ونظريته ومقولاته بين دور “كايم” و”ماكس فيبر” فقط. ومن هنا يمكن تفسير لماذا حظي “بارسونز”، ونظريته، بهذا الاهتمام الكبير في الثقافة الغربية، فلم يكن أمام الرأسمالية سوى الإنصياع لأفكاره في الفترة ما بعد أزمة الكساد العظيم؛ كما إنصاعت لأفكار “كينز” في الاقتصاد إبان نفس الأزمة، فالأخذ بالتكيف وإعادة الهيكلة وإنحسار المرحلة الكولونيالية، وأسباب أخرى كثيرة واجهت الرأسمالية عالميًا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، أدى إلى سعي الرأسمالية بكل الطرق لأن تنشد الاستقرار النسبي والحفاظ على وجودها بأي ثمن، حتى وصل الأمر على صعيد الفكر والثقافة إلى تبني نظريات “المابعد”، تلك الرؤى التي إنطلقت تحديدًا من “فرنسا”. وهنا يصدق قول “ماركس” (إن نفس الناس الذين يؤسسون علاقاتهم الاجتماعية لتطابق إنتاجهم المادي, تراهم ينتجون أيضًا المباديء والأفكار واللوائح لكي تطابق علاقاتهم الاجتماعية، وهكذا فإن هذه الأفكار وهذه اللوائح ليست أبدية كالعلاقات التي تُعبر عنها. إنها إنتاج تاريخي وفترة انتقال)، “بؤس الفلسفة” – ص ص 112، 113.

ولا يختلف الأمر كثيرًا في العلم والتكنولوجيا، عن الفلسفة وعلم الاجتماع، ذلك أن المتغيرات الهامة التي أسستها نظرية المعرفة العلمية وشكلتها تكنولوجيا العلم وتم توظيفها من قِبل مؤسسات بحثية وشركات استثمارية حققت من وراءها ثروات طائلة؛ أدت في النهاية إلى مزيد من التراكم ومزيد أيضًا من التفاوت الاجتماعي الذي أدى، بصورة ما، إلى تفاوت معرفي أيضًا.

فهل هذه إذاً هي “ما بعد حداثة” ؟.. إن كان الأمر هكذا فعلاً.. فعلينا أن نسأل أنفسنا: هل “ما بعد الحداثة” هو مفهوم تكنولوجي أم اجتماعي ؟.. استطيع أن أتفهم رأي “هابرماس” بأنه مجتمع “ما بعد صناعي”؛ كما تفهمت من قبل أن مجتمع القرن الثامن عشر هو مجتمع “ما بعد مركنتلي”، ولكن هذا الفهم لا يدفعني إلى التسليم بأن “ما بعد الحداثة” هذه هي تغيير جوهري وبنيوي في هيكل النظام الرأسمالي، سواء في بنيته التحتية أو الفوقية. إن الفارق بين “الحداثة” و”ما بعد الحداثة”، في إطار النظام الرأسمالي، هو نفسه الفارق بين تحقيق فائض القيمة من مصنع ينتج الصلب وشركة صرافة، كلاهما يحقق ربحًا؛ ولكنهما يختلفان في طريقة تحقيق ذلك وآلياته. أيضًا فإن “الحداثة” و”ما بعد الحداثة” كلاهما تعبير عن نمط الإنتاج الرأسمالي ولا يمكن فهم نظامهما المعرفي بعيدًا عن التسليم بقانون حركة رأس المال الرأسمالي، ولا يمكن اعتبار أن “موت الإله” عند “نيتشه”، أو “موت الإنسان” عند “فوكو”، أو “موت المؤلف” عند “رولان بارت”، أو “موت اللغة”.. إلخ؛ بأنها “ما بعد حداثة”؛ لمجرد التلويح بتلك المقولات، ولكنها ترفض أن تنتقد الرأسمالية كرؤية حاضنة للحاضرة الأوروبية المعاصرة.

وبناءً عليه؛ ليست “النيوليبرالية” سوى مرحلة أكثر إنهزامية في تاريخ الرأسمالية بصفة عامة، ليست سوى حالة سلب لكل ما قدمته الرأسمالية في النصف الأول من تاريخها، وأعني أنها نقد للحداثة وللتقدم ولحقوق الشعوب في مواردهم ونظم حياتهم.. وبالتالي فمكافحتها ومواجهتها اليوم ضرورة تاريخية وحضارية ووجودية أيضًا.

(كتابات) : ما مدى إرتباط ظاهرة إتساع رقعة خريطة الإسلام السياسي بأزمة الهوية لدى الدول العربية خاصة، ودول العالم الثالث عامة، بعد الطوفان العولمي الحالي ؟.. وهل يمثل ظهور الدولة الإسلامية، (داعش)، ذروة ذلك الحاضر العولمي في وجهه الوحشي ؟

- هذا سؤال مهم.. وأتمنى أن أوفق في عرضه كما أريد، وفي حدود المساحة المناسبة.. الإسلام السياسي يمثل أكبر إشكالية تواجه العقل العربي، لأنها في تقديري – أزمة تاريخية مزمنة ومعقدة بشكل غير متخيل – فأنا أنظر لتلك الإشكالية في بُعدها التاريخي بوصفها نتاج أزمة علاقة الحكم البشري – أي العقد الاجتماعي – بالحكم الإلهي – أي “القرآن” و”السُنة” – فمنذ “وثيقة المدينة”، ثم أحداث “السقيفة”، ثم الخروج لبناء إمبراطورية إسلامية في عهد “عمر بن الخطاب”، ثم الخلاف القرشي بين “معاوية” و”علي” وأنصارهما.. مرورًا بتاريخ الخلافة الإسلامية وما جرى فيها؛ أدى كل ذلك إلى تشعب الإشكالية وتعدد نقاط تناولها.

منها على سبيل المثال :

1 – إنسحاق الهويات المتنوعة للشعوب التي دخلت الإسلام لصالح هوية واحدة، وهي الهوية الدينية، التي اكتسبت بعض سمات “الهوية الحجازية” الرعوية عبر نقل القيم الدينية المتشحة بكثير من السمات الاجتماعية والثقافية للبدو في “شبه الجزيرة”.

2 – تراجع مفهوم “الحاكم” لصالح فكرة “الإمامة”، و”النخبة” لصالح فكرة “أهل الحِل والعقد”، و”النص السياسي” البشري لصالح ما ورد بـ”النص المُقدس والسيرة النبوية” من معالجات اجتماعية؛ كالميراث والزواج ونظام الحكم، الأمر الذي نقل المجتمع – الواقع بين المحيط والخليج الذي سمي بعد ذلك بـ”المجتمع العربي” – نقلة نوعية جعلته في قطيعة معرفية مع تاريخه، وفي خصام حضاري مع العالم المحيط، مما جعل تلك المنطقة معزولة تمامًا – بإستثناء القرون من الرابع إلى السادس الهجري – عن العالم الخارجي.

هنا؛ نستطيع أن نقول أن شعوب تلك المنطقة بدأت تدخل في أزمة هوية.. ولهذا نتائجه الكارثية التي سوف تلقي بظلالها على مستقبل العقل العربي.

3 – أحدث “الاستعمار الغربي” – منذ “نابليون” – صدمة حضارية لشعوب تلك المنطقة؛ وبدأت في اكتشاف عزلتها، فكانت أمام أحد خيارين، إما التغريب أو الأصالة بالعودة إلى الجذور، ولم تكن تلك “الجذور”، للأسف، سوى جذور “الجزيرة العربية”، أي مرحلة صدر الإسلام.

وبالتالي؛ فالإسلام السياسي في جوهره يمارس نوع من التغريب أيضًا، وربما يدعم، بوعي أو بدون وعي، حالة القطيعة المعرفية لشعوب المنطقة مع تاريخها؛ ويعتبر أن التاريخ الحقيقي يبدأ من عام الهجرة إلى “يثرب”. وإذا سرنا خلف ذلك الوعي فلن ننجح أبدًا في إنجاز أي تقدم منشود، وذلك لسببين.. الأول: أنه في حالة البلدان ذات التاريخ الممتد؛ كـ”مصر والعراق وسوريا واليمن”، تمثل المرحلة الإسلامية إحدى حلقات تاريخها، ومن ثم لا يجب أن يتأسس العقل الكلي لتلك الشعوب إنطلاقًا من تلك الشريحة التاريخية فحسب. والثاني: أن القيم الإنسانية التي أنتجتها حضارات “الفراعنة والبابليين والآشوريين والفينيقيين… إلخ”؛ هي جزء لا يمكن تجاهله في شخصية الإنسان المصري أو العراقي أو الآشوري المعاصر، وبالتالي فلا يمكن دراسة أي ظاهرة اجتماعية لفئة بشرية ما بعيدًا عن عمقها الحضاري.. وخطورة الإسلام السياسي تكمن هنا بالضبط، إذ أن قضيتي معه ليست في الدعوة إلى “حكم الشريعة” فحسب، ولا في تعبيره عن تأزمه باللجوء إلى العنف والقتل فقط، بمعنى آخر؛ قضيتي ليست كيف نشأت (داعش) ولا من الذي مولها ومدها بالسلاح، فمثل هذه الموضوعات – على أهميتها – ليست سوى العَرض لمرضٍ أكبر، وأعني به مرض إنسحاق الهويات المختلفة لصالح منطق أحادي في فهم وتفسير الدين، لأنه منهج يتناول الظاهرة الدينية بوصفها “حالة أمر ونهي”، وليس بوصفها “حالة تطوير وتعديل لسلوك البشر وأنماط حياتهم”.

وفي تقديري أن الإسلام السياسي ليس وليد الحقبة الأخيرة من تاريخنا، أعني الفترة من 1928 وحتى الآن، فهو قائم، كما ذكرت، منذ “وثيقة المدينة”، ولا يمكن عزل مباديء الدين الإسلامي عن قوانين المجتمع بدون ثورة ثقافية وفكرية مؤسسة على صراع اجتماعي بين طبقات اجتماعية، هي في الأصل لم تنشأ في منطقتنا العربية، وبالتالي فالأسس المكونة للإسلام السياسي ستظل قائمة طالما بقيت القوى الاجتماعية العربية تمارس وجودها وفقًا للأعراف والتقاليد؛ وليس وفقًا لمصالحها الاجتماعية. ولذلك فإن فك الإرتباط بين ما هو سياسي وما هو ديني متصل أولاً بقدرتنا نحن على فعل ذلك، كيف يمكننا علمنة المجتمع ؟.. وكيف يمكننا تطوير الفهم الديني ليصبح قائمًا على المصالح المرسلة؛ وليس على الطقوس الشعائرية فحسب ؟..

إننا لن نستطيع فعل ذلك في ظل هذا التراث الممتليء بكل ما يخالف العقل والمنطق. ومن هنا وجب التساؤل بشكل جدي والبحث عن مستقبل جديد للعقل العربي، أعني أن إنتاج مذهب ديني ثالث، ليس سُنيًا ولا شيعيًا، صار قضية مصير، مذهب جديد لا يُحمل نفسه بأوزار التاريخ الدموي، ولا ينطلق من “الجزيرة العربية”؛ بل من “العقل العربي المعاصر” بشروطه الآنية المباشرة وبإقراره بالتنوع الحضاري الخلاق بين شعوب المنطقة العربية. حينئذ يمكن الحديث عن دور “العولمة” وتأثيرها، وعن كيفية حصار جماعات الإسلام السياسي التي تتمدد الآن في تربة صالحة لها تمامًا.

إن الغرب يحاصرنا من جهة؛ والواقع المستبد يفتك بنا من جهة أخرى، وليس لنا من ملجأ إذاً – وفقًا لمنظور الإسلام السياسي – سوى البحث عن ذواتنا في الآصالة، وياليتها آصالة حقيقية؛ بل آصالة مزيفة لا علاقة لها بتطورنا الحضاري كشعوب متنوعة الفكر والممارسة والتأثير.

ولم تترك تلك التحولات آثارها على قمة الجبل فحسب، بل أصابت العالم الثالث، فقد وجدت الشعوب، المستقلة عن الاستعمار، نفسها في قلب التخلف الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسياسي، وحينما حاولت إستلهام التجارب الحديثة للحضارة الغربية؛ وجدت مفكريها ينتقدون “الحداثة” ويهجرونها، ويروجون لـ”ما بعد الحداثة”، فتبنت بعض نخب العالم الثالث رؤى “ما بعد الحداثة” في حالة إغتراب طوعي، وإنكفأ البعض الآخر نحو الآصالة في تراثهم الثقافي خوفًا من ضياع الهوية بما ساعد على تضخم حالة الجمود.

لقد دمر الغرب الجنوب مرات ثلاث: بالاستعمار، ثم بالتبعية الاقتصادية، ثم بتشويه النخب الثقافية؛ عبر دفعهم نحو سياق ثقافي مختلف حضاريًا أو انتحارهم داخل تراث ثقافي قتله التاريخ. ولذلك فالتركة ثقيلة جدًا.

(كتابات) : هل نجحت “العولمة”، بطبيعتها “النيوليبرالية”، في خلق ميادين زائفة جديدة للصراع المجتمعي/السياسي مثل “صراع الحضارات” وغيره، لصرف النظر عن المحرك الأساس للمكون الاجتماعي من صراع طبقي ؟

- مؤكد ذلك.. ولكي تنجح في هكذا عمل، بذلت الثقافة الرأسمالية جهودًا خارقة من أجل إعادة تأهيل العقل الجمعي أو “العقل المتعولم” وأنماط التفكير والدلالات والمعاني والمفاهيم. ودعني أشير إلى أن نظرية صدام أو “صراع الحضارات” ليست وليد مرحلة ما بعد “الاتحاد السوفياتي” فقط، ربما ظهرت على السطح بكثافة بسبب ذلك الإنهيار، ولكنها موجودة منذ زمن بعيد، فهناك دائمًا من المؤرخين من يُصر على تناول الصراع العالمي من هذا المنظور، وعلى سبيل المثال طرح “برنارد لويس” هذا التصور في عدة كتب له، أهمها (اكتشاف المسلمين لأوروبا)، وتناول فلاسفة مؤرخون غيره هذه القضية، ثم تبلورت عند “صموئيل هنتغنتون”، في منتصف التسعينيات. وهذا التصور في مجمله يؤدي نفس وظيفة “الإسلام السياسي” عندنا، من حيث أنه يعمل بجدية وباستخدام مناهج العلم وأساليبه على تحريف طبيعة الصراع وجوهره، فوفقًا له يتحول الإنسان من كائن اجتماعي إلى كائن ديني أو عرقي، أي أن “الجغرافيا” هي التي تتحكم فيه؛ وليس “التاريخ”.

والتحول من التاريخي/ الطبقي إلى الجغرافي/ الحضاري يعني، أول ما يعني، الإنحراف بمعنى ومضمون وإتجاهات ومستقبل الصراع نفسه، وينقل دوائر الفكر إلى تلك المنطقة التي تتمنى الرأسمالية دائمًا أن يتوقف الفكر الإنساني عندها، بعيدًا عن أي تصور قد يؤدي إلى ثورة على الرأسمالية نفسها. إن الرأسمالية لديها استعداد تام وكامل في أن تذهب معك بعيدًا لمناقشة كل شيء، بدءًا من “وجود الله” إلى “حقوق المثليين”، ولكنها أبدًا لا تسمح لك على الإطلاق أن تقترب من مناقشة موضوع أو فكرة “كيف يمكننا التخلص من الرأسمالية ؟”.. و”هل بالفعل نمط الإنتاج الراهن هو السبب الرئيس في تراجع قيمة الإنسانية وغياب معايير التحضر ؟”.

ولكي تؤدي الرأسمالية تلك الوظيفة الجديدة، وظيفة أن نتجه فكرًا بإتجاه الفرعيات، أن ننسحب من معركة الإنسان كوجود حقيقي بوصفه قوة عمل إلى الإنسان بوصفه حالة خاصة لا تجد نفسها إلا في فرديتها وذاتيتها، لكي تقوم الرأسمالية بذلك التحول احتاجت إلى جهود بحثية ونظرية وفلسفية مضنية وكبيرة، يصعب هنا تناولها بقدر من التفصيل، وسأحيل القاريء الكريم إلى كتابي الذي سيصدر في هذا العام – 2019 – بعنوان “(ماركس ضد نيتشه)، وتحديدًا في الفصل الرابع منه. لبيان كيف بدأ التحول ؟.. وكيف تم توظيف الفلسفة وعلم النفس والإنثروبولوجيا وبعض نظريات فلسفة التاريخ في ذلك.

(كتابات) : في تقديرك.. ما مدى استغلال الرأسمالية العالمية للثورات والانتفاضات الشعبية – التي سادت العالم الثالث وامتدت اليوم إلى دول المركز غرب أوروبي – وتحويلها لمجرد حركات تمردية تستهدف القيم “المطلقة”، من حرية وتغيير وغيرها، كقيم مجردة وتبعدها عن مطالبها وبواعثها الأساسية وانقلابها إلى “ثورات ملونة” تخدم مصالح “السوق الحر المفتوح” ؟

- دعني أتحفظ أولاً على مصطلح “الثورات الملونة”، فما أعرفه أن إما ثورة أو لا ثورة، فـ”الثورة”؛ كما تكشف عنها دراسات علم الاجتماع ودشنتها – تعريفًا وإصطلاحًا – قواميس العلوم الإنسانية، هي تغيير بنيوي أو جذري في نمط العلاقات الاجتماعية، وكل تغير لا يؤدي إلى ذلك – سواء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل – ليس بـ”ثورة” بالمعنى العلمي للكلمة، وقد تأخذ مسميات أخرى كثيرة، ولكن لا يصح أن أصفها بأنها “ثورة ملونة”، فكلمة “ثورة” أكثر قُدسية وأكبر إجلالاً من وصفها بـ”التلون”.. أما عن استغلال دول المركز الغربي لتلك الانتفاضات؛ فهو أمر مؤكد ومفروغ منه، إن أكثر ما يزعج الغرب هو وعي البشر، وأعتقد أن تلك الآفة لم تكن جزءًا من نسيج العقل الغربي الذي أنتج المطبعة لكي يغير بها العقول، ولكنها سمة إنحدرت إليها “الرأسمالية” تحت تأثير قوانين السوق؛ وتحديدًا مع المرحلة “الكولونيالية”.

وقد أشار “بارسونز” – كما أسلفنا – إلى أن عيوب النظام الرأسمالي القائمة لا يجب حلها بالثورات بل بالتعديل والتكيف، وتلك التعديلات لن تتم بدون بعض الانتفاضات هنا أو هناك، وبالتالي – كما يرى “بارسونز” – لا يجب أن ينزعج أحدًا من تلك “الهبات الشعبية”؛ فهي تقول بصوت عالي ما يقوله السياسيون بصوت منخفض.. ووفقًا لذلك التصور تسمح “الرأسمالية” لنفسها بأن تتدخل في كل حراك شعبي على وجه الأرض.. لأنها تعتقد أنها “إنجيل العصر الحديث”، مهمتها هي هداية البشر وإدارة شؤونهم وعدم السماح لهم بالخروج عن حظيرة الكنيسة /البورصة.

ولذلك فإنها لا تفهم سوى لغتها الخاصة في وصف أي تمرد، فحينما غارت قوات التحالف على “العراق” ودمرته، بعد “حرب الخليج”، طرح الأميركان فكرة صدقها البلهاء، إنهم يريدون تقديم نموذج للديمقراطية في “العراق”، ولكن ما فعله “بول برايمر” أن تقدم بخطة لخصخصة المؤسسات الاقتصادية في “العراق” مستغلاً حالة السيولة السياسية فيه. وبعد هجوم “الحلف الأطلسي” على “صربيا”، استغلت الرأسمالية حالة الهلع بين الناس وأقدمت على إجراءات اقتصادية تدعم اقتصاد السوق. وبعد “إعصار تسونامي” استغل الرأسماليون حالة الهلع لدى الناس، وقدموا مشروعات لتحويل الشاطيء إلى منطقة خدمات ساحلية وشواطيء أكثر جذبًا، وذلك عن طريق حق إنتفاع لها لمدد طويلة من السنوات. حتى بعد الانتفاضات العربية، التي حدثت في السنوات الأخيرة، لم يستفد منها سوى “الرأسمالية”.

فالقضية ليست استغلال الثورات الشعبية فحسب، وإنما استغلال كل شيء حتى المتشددين الدينيين في كل الأديان. فقد استخدموا ما يطلق عليهم، “المجاهدين الأفغان”، في تنفيذ خططهم بمنع تمدد “الاتحاد السوفياتي” لتقليص نفوذه.

مرة أخرى، “الرأسمالية” تعرف جيدًا كيف تستغل كل حدث وكل حراك شعبي، وحتى الكوارث الطبيعية !

(كتابات) : ما هي الأوجه الحقيقية للعولمة الثقافية عمومًا التي استفادت بها الدولة الوطنية ؟

- قضية “العولمة” تحتاج منا، في العالم العربي، إلى مزيد من الدراسة والبحث، فأنا لست من المعارضين لها بالمطلق، وأرى أننا استوردنا بمحض إرادتنا ما بها من سلبيات، فلم يقف العقل العربي – المريض أصلاً – موقفًا ناقدًا ونقديًا ومحللاً لها، بقدر ما ترك لمنتجات “العولمة” وثقافتها حرية الحركة والانتقال والتدخل بدون أي مقاومة أو فلترة.

وللأسف تركناها تعبر إلينا عن طريق “الجمارك” و”رجال المال”، حتى فوجئنا بها تملأ شوارعنا، وتحشو عقول أطفالنا، فبدأنا وصلة البكاء المر على اللبن المسكوب. وأعتقد أن الأمور يمكن تداركها، فلم تفلت من بين أيدينا كافة أوراق اللعب بعد، لو أمكن للعقل العربي أن يتحمل مسؤولياته التاريخية ويعيد النظر في ثوابته ومقولاته.

وفي تصوري أن تراثنا الحديث به ما يستحق وما ينفع للبناء عليه والإنطلاق منه. والآن لا يمكنني رؤية فوائد كثيرة لـ”العولمة” في عالمنا العربي، بإستثناء بعض الملاحظات من أهمها؛ تكنولوجيا الاتصال وإتاحة معلومات أكبر يتم تداولها بصورة أسرع مما قبل. ولكن بدون عقل ناقد؛ لن تتحقق الفائدة المرجوة لمجرد تراكم تلك المعارف وهذه المعلومات المتاحة.

أما عن استفادة الدولة الوطنية من “العولمة”، فهذه قضية محل شك، إذ لا استطيع الجزم بالنفي أو التأكيد.. نعم، ربما فشلت كل مساعي “العولمة” – بشقها السلبي – في فرض كامل سيطرتها على العالم، ولا سيما العالم الثالث، إذ لا يستطيع أحد الإدعاء بأن “النظام العالمي الجديد”، الذي قال عنه “جورج بوش” الأب، لم يزل قائمًا، ولا الإدعاء كذلك بأن “نظام القطب الواحد” نجح في البقاء طويلاً، ذلك أن الشواهد تؤكد أن “العولمة” لم تتمكن من محو الصورة التاريخية للدولة القومية، تلك الصورة التي تُنسب تاريخيًا إلى مرحلة “الحداثة”، وقد أشار “باراك أوباما”، الرئيس الأميركي السابق، في 2009، إلى أن “نظام القطب الواحد” لم يعد موجودًا، وأنه لا بديل عن التعاون المشترك بين الأمم.وضرورة الإعتراف بأن المصالح هي أساس العلاقات الدولية اليوم أكثر من أي وقت مضى. ومع أزمة 2008 نجد أن الرئيس الفرنسي السابق، “ساركوزي”، يُحمل “الولايات المتحدة” المسؤولية عنها، حيث بدأت الأزمة فيها وانتشرت إلى بقية العالم، مما يعني أن هناك رغبة عالمية في البحث عن مستقبل مشترك بعيدًا عن مراهقات ومراهنات بلدان المركز؛ وعلى رأسها “الولايات المتحدة الأميركية”.

لقد باتت قضايا مثل؛ البيئة والإحتباس الحراري والهجرة والمرض والإرهاب والتطرف؛ ذات بُعد عالمي مشترك للبشرية أكثر من أي وقت مضى. ما دفع البعض – من بينهم “سمير أمين” – إلى الدعوة لإنشاء “عولمة بديلة” أو “مضادة”. وبالتالي فنحن لدينا مشروعين لـ”العولمة”، أحدهما استعماري يريد محو الحدود الجغرافية والثقافية بين الدول، والآخر “عولمة مضادة” تعمل على احترام حق تقرير المصير لبلدان العالم والعمل المشترك على القضايا التي أطلق عليها “أنتوني غيدنز”، (سياسات الحياة)، أو ما هو مشترك بين البشر بالجوع والمرض والبيئة… إلخ.

(كتابات) : لماذا اعتمدت “العولمة” في تصدير قيمها الخاصة على مدارس التفكيكية والفوضوية فلسفيًا إلى مجتمعات العالم الثالث، عبر آليات التواصل الإفتراضي في تغذية ثقافة الاستهلاك والتسطيح وبالتالي تغييب المجتمعات ؟

* لأن الغرب الآن لا يملك سوى هذه “البضاعة”، حتى لأفراد مجتمعه.. إن الغرب في أزمة حقيقية، وهذا الرأي يستلزم، لكي نؤكده، أن نعود للوراء قليلاً منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. فما فعلته الحرب في البشر أنها أفقدتهم القدرة على الإيمان بأي قيم عُليا ومُثل حقيقية، تلك القيم التي قام على أسسها العمران البشري منذ الديانات الكبرى والفلسفات الكلية والمذاهب الجامعة. وبالتالي بدأت تدخل الحضارة الأوروبية – وأنا أعني هنا تحديدًا “النظام الرأسمالي” – حالة كساد فكري وإنهيار قيمي وهدم كل شيء؛ مع الإحتفاظ بحقوق الرأسمالية كاملة في سوق تجاري خالي من القيود وأي قوانين مقيدة، فإستلزم ذلك أمرين، (تحرير الاقتصاد وتقييد السياسة)، في الأمر الأول دافعت مراكز الأبحاث الغربية عن نظام “السوق الحر”، وكان شعار الفيزوقراط: (دعه يعمل، دعه يمُر)؛ هو شفرة ذلك الاقتصاد، وفي الأمر الثاني وضعت “الرأسمالية” قيودًا على كل ممارسة سياسية تخرج عن إطار الديمقراطية الغربية، ذات الصندوق الزجاجي والتداول الوهمي للسلطة. ولكن لم يكن من الممكن أن يتم هذا أو ذاك بدون نظرية ثقافية تدعم الفردانية وتعلي من قيمة الذات في مواجهة الموضوع وتضع الحريات وحقوق التعبير والتنظيم في مقدمة أولوياتها.

هنا؛ كان استدعاء “نيتشه” ضرورة وعملية حتمية، إنه فيلسوف العدمية، الذي حارب كل شيء ما عدا “نظام السوق”، فانتقد “الاشتراكية” كما انتقد “الميتافيزيقا”، وأحتقر المجموع كما أحتقر المرأة، وهاجم الوعي والشعور وأسس لمنطق اللاوعي واللاشعور، ثم تبعه مجموعة من المفكرين والفلاسفة يبشرون بعالم “ما بعد الحداثة”؛ الذي لا وجود فيه لشيء سوى لـ”الأنا المطلق”، للفكر الخالص، وللذات المتضخمة حد الوصول لـ”الإنسان الأعلى”.

واستمرت الأوضاع الثقافية والاقتصادية والسياسية، ومن ثم الاجتماعية، على هذا الحال طوال النصف الثاني من القرن العشرين، حتى صرنا أمام كائن ضخم، هلامي الملامح، واسع الانتشار، اسمه دراسات “ما بعد الحداثة” أو مرحلة “العولمة”، وأنا أطلق عليها مرحلة “الإمبريالية الثقافية”؛ تلك التي تسعى إلى تفريغ الثقافة الإنسانية من كل معنى وكل مضمون، وتشغل المساحات الفارغة من العقل بقضايا بلا محتوى وبلا هدف.

ومن ثم تصبح الثورات عملاً جماهيريًا غير مطلوب؛ لأنه يمحو الذات المتفردة، كما يرى “نيتشه”، وتتحول القيم العليا والسامية التي أنشأتها البشرية إلى مجرد “هرطقات” تشبه هرطقات القساوسة ورجال الدين. وتحول كل شيء حولنا إلى تناوله وفقًا لقاموس التفكير الغربي المعاصر.

والحقيقة أن ما تكشف عنه التحولات في مسيرة “الرأسمالية”؛ أنها دائمًا ما كانت تسعى لـ”عولمة” كل مظاهر النشاط الإنساني، سواءً كان نشاطًا بدنيًا أو ذهنيًا، في الاقتصاد والثقافة والفكر، فكان الفلاسفة الغربيون يناقشون موضوعاتهم باعتبارها موضوعات إنسانية وعالمية، فالديمقراطية قيمة إنسانية، ومفهوم الإنسان هو ذلك الذي يحمل سمات الفرد الغربي، ومعنى الحرية ينطلق من حماية حقه في التعبير والتملك.. إلخ.

وربما تولد هذا الحس من النزعة الاستعمارية والإستعلائية لدى “الرأسمالية” نفسها، أعني لدى النظام ذاته، وإن كان الفكر الفلسفي هو الذي قدم تبريرًا لتلك النزعة، فلم يكن لدى “الفلاسفة” أي مانع للقيام بنفس الدور الذي قام به “رجال الدين” في تبرير احتلال الرجل الغربي لشعوب إفريقيا، تلك الشعوب التي رآها “هيغل” لا تمثل أي قيمة تاريخية في سلم الحضارة، وكان هذا الفهم هو احد أسباب استخدام الاحتلال الغربي لما أسماه “فرانز فانون”، (القمع الثقافي). لقد أسهمت هذه التصورات بدرجة كبيرة في تدعيم المركزية الأوروبية، Euro-Centrism.. تلك المركزية التي ستلعب دورًا فيما بعد في اعتبار أن مقولات وأفكار “ما بعد الحداثة” – رغم نقدها لفكرة المركز – كانت تعبيرًا صارخًا عن ما تبقى من آثار استعمارية لدى كل من المستعمِر والمستعمَر على حدً سواء. فإذا كانت التكنولوجيا إنتاج مركزي؛ فالثقافة أيضًا يجب أن تكون كذلك، وهو ما تم بالفعل.

(كتابات) : هل ترى معي أن دعاة “الإسلام السياسي” ونظرائهم من منظري الفكر “النيوليبرالي” يدعون المجتمعات إلى نقطة واحدة وهي العودة بها إلى “العصور الوسطى”؛ ولكن كلاً على طريقته ؟

- بالعكس تمامًا. “النيوليبرال” لا يدافعون أبدًا عن منطق “العصور الوسطى”، إن نقطة الخلاف المركزية بينهم تكمن في منطق الهرمية الذي يرفضونه تمامًا، ويقفون منه موقف المعارضة العنيفة والجذرية، فمنطق “العصور الوسطى” قائم على نظرية في الخلق ينبثق عنها غائية المصير البشري، وما بين الخلق وغائيته يسعى الإنسان في الحياة وفق خطة، وصفها القديس “أوغسطين” بأن البشرية تؤدي مسرحية من إخراج “الله”.

ولذلك؛ فوظيفة الإنسان، في ثقافة العصر الوسيط، تختلف بالكلية عنها في مرحلة “الإمبريالية الثقافية”، التي تحدثنا عنها، فالإنسان في تلك الثقافة “قتل الله”، وفي الطريق إلى “قتل نفسه” – كما يرى “فوكو” – وهي ثقافة تدعو إلى تفكيك كل شيء، وهدم كل شيء، ليس من أجل إعادة البناء؛ لأنهم ضد النسقية أصلاً، أي ضد البنية ومشتقاتها ونتائجها، وضد العقل – اللوجوس – وضد الدولة القومية وضد فكرة المؤسسية بالعموم، وبالتالي فالاختلاف جذري. بين “العصور الوسطى” و”النيوليبرالية” في بُعدها الثقافي.

أما عن دعاة “الإسلام السياسي”؛ فهم قضية أكثر تعقيدًا من “الفكر اللاهوتي” في “العصور الوسطى”، فاللاهوت كان متوافقًا مع مرحلة الإقطاع، ولكن “الإسلام السياسي” ظهر في نهايات الحداثة الغربية، وعلى هامشها جغرافيًا، ولكنه استطاع التكيف معها، لذلك فهو يحمل سمتين، سمة المضمون الثقافي اللاهوتي، والتعايش المعرفي والاقتصادي للنيوليبرالية، وربما تكمن هنا إحدى أخطر ملامحه صعوبة.