خاص : كتبت – سماح عادل :

“سعد محمد رحيم”؛ كاتب وقاص وناقد عراقي.. ولد في “ديالى” 1957، وحصل على بكالوريوس اقتصاد، وعمل في التدريس والصحافة.

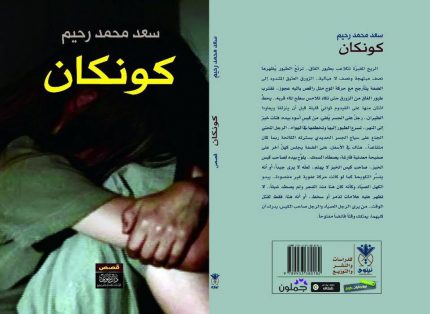

صدر لهُ ستة مجموعات قصصية وعدة دراسات فكرية ونقدية، كما أصدر عدة روايات: رواية (غسق الكراكي)؛ فازت بجائزة “الإبداع الروائي العراقي” سنة 2000، ورواية (ترنيمة امرأة، شفق البحر)، ورواية (مقتل بائع الكتب)؛ التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة “البوكر العربية” 2017، كما حصلت مخطوطة روايتهِ (ظلال جسد.. ضفاف الرغبة) على جائزة “كتارا” للرواية العربية لعام 2016؛ ونشرت بعد ذلك، ورواية (فسحة للجنون).. كما تميز بدراسات فكرية ونقدية تناولت وضع المثقف وصراعه مع الهوية والذات.

عالم الرواية..

في حوار صحافي، يقول “سعد محمد رحيم”، عن اختباره لعالم الرواية: “عالم الرواية كان مقصد حلمي مذ تحسست موضع قدمي بوعي في طرقات الزمان.. اكتشفته مبكرًا في سرد أمي لحكايات الأبطال الخارقين والسحرة والجان، في قصص الناس المولعين بالإغتياب والنميمة، في التاريخ الشفوي لبلدتي السعدية وهو يتخلق بألسنة الكبار، في الأكاذيب البريئة المبدعة لأقراني، في قصص العشاق الواهمين، في أول الكتب البوليسية التي قرأتها، في روايات نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم التي حصلت عليها وأنا في الثاني المتوسط.. عالم الرواية جئته من مسالك طفولتي ومراهقتي، من شغفهما الطري، من مزاجهما الملوّن، من مخاوفهما الصغيرة، من مسرّاتهما التي لا تضاهى، من أمنياتهما المترفة، من خيالاتهما اللذيذة والتي كما لو كانت من أطياف الجنة.. ولم يكن ذلك كله حدثاً عابراً.. كان قدراً باهراً ومغامرة حياة.. أن تكون روائياً يعني أن تتنازل عن فرص كثيرة متاحة لأجل مغامرة مثيرة وخطيرة وغير مضمونة النتائج”.

ويضيف؛ عن هواجس كتابة الرواية: “جربت كتابة الرواية حتى قبل إقدامي على كتابة القصة القصيرة.. ولم أبق في منطقة القصة القصيرة طويلاً قبل الدخول في مغامرة الكتابة الروائية.. كنت مغرماً بالسرد في شكليه الحديثين.. وكنت أعي أن تكنيك كل فن منهما يختلف عن الآخر، وأن التمكّن منهما معاً ليس بالأمر اليسير.. انقطعت لفترات مختلفة عن كتابة القصة لكني لم أفعل الأمر نفسه مع الرواية لاسيما في العشرين سنة الأخيرة.. أن تكون هناك هواجس عند محترف كتابة القصة القصيرة قبل كتابته للرواية شيء طبيعي، لأنك في هذه الحالة كمن يخرج من بيت فارهٍ جميل متقن البناء إلى العالم الواسع بتضاريسه ومدياته الشاسعة وفوضاه.. وبصراحة؛ وحتى بعد إنجازي لعدد من الروايات ما زلت أشعر بالرهبة كلما شرعت بكتابة رواية جديدة، وأهجس من ألاّ تكون روايتي بالمستوى الذي أرغب، وفيما إذا كانت تُقبل عند جمهور القراء أو تُرفض. أسمّي هذا الهوس الجامح بالرواية عند الكتّاب، حتى غير الأدباء منهم، بالهرب إلى الرواية.. وليت ذلك يجري باتجاه فهم حياتنا وتمثيلها إبداعياً في محاولة لعصرنتها.. وليت ذلك يكون لا علامة أزمة وإنما فاعلية تنشيط للعقل والذاكرة.. الرواية أرض مصائد، تفكر باجتيازها من غير أن تقع في إحداها، وهذا بحاجة إلى خبرة ومهارة ومعرفة بالجغرافية السرّية الخاصة بكتابة الرواية.. طريقة تعاطيك مع اللغة وتوظيف تجربتك الحياتية وثقافتك، ومخيلتك التي تعينك، ورؤيتك، وأسلوبك، وتمثّلك لتقنيات السرد الروائي هذه كلها عناصر أساسية لابد من أن يحوزها الروائي، إن افتقر إلى واحد منها ستتعثر روايته. وفضلا عما ذكرت أعتقد أن هناك شيئاً آخر مكملاً، وأعرِّفه بحدس الروائي في إيجاد الخلطة المناسبة والسحرية من هذه العناصر ليبدع رواية لافتة للانتباه وممتعة.. أولئك الذين يفتقرون إلى التجربة والرؤية والمعرفة بالتقنيات لا يستطيعون سوى كتابة إنشاء باهت وفاتر ومهلهل ومنفر للقارئ. وفي النهاية سيهدرون كثيرا من الورق والحبر والجهد والوقت لأجل نصوص لا تستحق سوى حاويات القمامة. والأدهى أن الجوائز الخاصة بالرواية باتت تغري المئات لمغادرة ما يتقنونه جيداً إلى ما لا يتقنونه.. هذه المغادرة غير المحسوبة ضارة ويمكن أن تفتك بمكانة صاحبها الأدبية”.

ويستطرد “سعد محمد رحيم”؛ عن تعريفه للروائي الجيد: “أرى أن في أعماق كل روائي بارع حكواتي ومهندس ومؤرخ وعالم نفس وعالم اجتماع وجرّاح وعالم طبيعة ورحّالة وعاشق. الروائي الجيد فنان مسكون بهاجس الخلق، وهو تلميذ دائم ومجتهد في مدرسة الحياة. يكتب ويستمر في الكتابة ولا يهتم بقيل وقال من يحاولون إعاقته.. واثقٌ من نفسه، وغير راضٍ عنها أحياناً. ويعتقد دوماً أن عمله القادم يجب أن يكون أفضل ولذا عليه أن يبذل جهداً أكبر من أجله”.

الرواية العراقية..

عن سؤال؛ اتهام الرواية العراقية بأن أجواءها كئيبة حالكة غالباً ومغرقة بالشكلانية والغموض.. يجيب: “هذه ملاحظة دقيقة.. الرواية العراقية تفتقد إلى روح الفكاهة، وحتى سخريتها، إن وجدت، تكون في معظم الأحايين مرّة، مغموسة باليأس، وتبعث على الضيق.. هذه السوداوية والقتامة تنبع من روح محاصرة محبطة ومجروحة.. لم تكن محنتنا مؤقتة. كانت طويلة مستمرة ومن النوع الثقيل الكاتم للأنفاس. فخلال نصف قرن أو يزيد تفاقمت معاناتنا، ولم تتح لنا أية فسحة زمنية حرّة لإلتقاط الأنفاس. هذا الإكفهرار يضع حاجزاً نفسياً للرواية مع قرائها. فمن غير قدر من الفكاهة، ظاهرة أو خفية، ومن مرح الحياة تغدو أية رواية بلا نكهة، بلا طعم.. الفكاهة لا تعني الاستخفاف بالألم الإنساني، بالفعل الإنساني، وبالمصائر التراجيدية. بل قد تعكس الفكاهة روح ألمٍ مقاوِمة عند البشر، وعدم الإذعان للشرّ، والانتصار للحياة والجمال، فضلاً عن السخرية من مسبّبي الألم والمأساة، والحط من قدرهم، وفضحهم.. تجد هذه الفكاهة في روايات عديدة تحكي عن الظلم والمعاناة والعبودية كما في (رسائل من بيت الموتى) لديستويفسكي، و (يوم من حياة إيفان) لسولجنستن و (النخلة والجيران) لغائب طعمة فرمان وفي (الدرب الضيق إلى مجاهل الشمال) لريتشارد فلاناغان.. تخلّف الفكاهة بصيص شعاع في وسط ظلام كثيف.. الرواية الجيدة تجعلك تبكي وتضحك وتعاني وتفرح وتحزن.. إنها استعارة فذة من الحياة وللحياة.. فيما يتعلق بالإغراق في لعبة الشكلانية والغموض أقول إن تحديث الأشكال هو نتاج تحوّلات الوعي والرؤية إلى الواقع، وتغيّر شروط الوجود البشري، وهو ما يجب أن يتساوق مع تطوّر العلوم والمعارف المختلفة. وإلا فإن الإيغال في التجريب الشكلاني العائم سيفضي إلى الافتعال وتشويه النص الروائي”.

الرواية والسياسة..

لكونه كاتب منشغل بالسياسة ومسائل الفكر والفلسفة، يبين “سعد محمد رحيم”علاقة الرواية بالسياسة في رأيه: ” كتابة الرواية الآن/ هنا فعالية سياسية وموقف سياسي.. الرواية تعبير عن رؤية للعالم لاشك أنها معجونة بالسياسة بهذا القدر أو ذاك.. المواطن في هذا الجزء من العالم يجد نفسه متورطاً منذ ولادته بحبائل السياسة وعقابيلها.. ولا خلاص له منها إلا بالتكيّف معها والتصدّي لها.. خطاب الرواية لابد من أن يكون خطاب تمرّد ومعارضة، وهذا شرط لازم، وإلا من المضحك أن نكتب ما يتساوق ويرهن نفسه ويخضع لما هو قائم وما يُفرض علينا.. فما هو قائم غير إنساني وغير معقول وغير صالح ولابد من تغييره. وإحدى وظائف الرواية هي المساهمة في تحويل العالم، حيث تكون صوت الضمير، وصوت الضحايا والمهمّشين والمنسيّين. وبطبيعة الحال لا أدعو إلى أن تكون الرواية رسالة سياسية مباشرة كما هو الحال في المقالة والدراسة السياسية وإنما أن تسخِّر الجمال والمعرفة وتستلهم التاريخ والواقع بما يجعلها قوة دافعة تعيد للإنسان ثقته بنفسه وإيمانه بقدرته على الفعل الخلاق.. لست كاتباً سياسياً.. ولا أرغب أن أكون.. وانغماسي في الكتابة الفكرية المتشربة برؤية سياسية أوجبته ظروف واقعنا وتناقضاته وصراعاته”..

ويواصل عن اهتمامه بالكتابات الفكرية الفلسفية، وعن التنوير والبنيوية والحداثة وما بعدها: ” الاهتمام بهذه المناهج والمدارس لا يعني التبني الأعمى لها، وهي في النهاية تختلف في ما بينها في الرؤى والأفكار وكيفية النظر إلى العالم وطريقة التعامل مع الخطاب الثقافي والأدبي.. أهتم بها لأنها أفكار العصر وفلسفاته ومناهجه، ولابد من تحصين ثقافتي بها.. أستفيد، من منظور نقدي، من كشوفاتها واشتغالاتها وفتوحاتها المعرفية، وتدخل قطعاً في نسيج ثقافتي لترصِّنه.. لكنني لا أجعل أياً منها قوالب جامدة لتفكيري ولا أستخدمها كمقاييس على وفقها أبني نصوصي الأدبية.. كتابة النص الأدبي فعل حر لا يمكن إخضاعه لمتطلبات منهج أدبي أو فكري بشكل صارم.. الاطلاع على المناهج الفكرية والأدبية والفلسفات الحديثة والقديمة وتمثلها نقدياً ضرورة لأي كاتب وأديب بشرط ألا يغدو واقعاً في أسرها”.

الدعوة للتغيير..

عن جرأة الأعمال الأدبية في الدعوة للتغيير يقول “سعد محمد رحيم”: “الرواية ليست بديلة عن أي حقل معرفي آخر؛ التاريخ وعلم السياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس والعلوم الطبيعية كافة.. إنها عالم قائم بذاته، مستقل لكن له صلته بالعوالم الأخرى كلها.. لا شيء يفلت من مصيدة اللغة الروائية والتخييل الروائي.. فلطالما أن الحياة برحابتها وتعقيداتها هي فضاء حرية تلك اللغة وتلك المخيلة فإن كل ما في الحياة يصلح ليكون موضوعة للتناول في الرواية. لكن مسألة الجرأة لا تتبع النوع الأدبي، وليست صفة قائمة في بعضه من دون الآخر. وإنما تبرز أو تغيب في نص الكاتب وهو يعلن عن موقفه ورأيه ووجهة نظره.. وأحسب أن الرواية لابد من أن تكون جريئة لتكون مقنعة وجيدة تختبر حريتها وصدقها ووفائها للحياة ولصوت الضمير.. قد تكون الرواية شجاعة أو مترددة أو جبانة بحسب شجاعة أو تردد أو جبن كاتبها.. رسالة الروائي إذا كان المقصود بها رسالة إيديولوجية، فأنا لست من أشياع الأدب الملتزم بالطريقة الجدانوفية.. لكني أعلم أن لكل عمل أدبي وظيفة تتعدى نطاقها الفني، ومؤداها أن نجعل من الرواية بقعة محرّرة للوعي والروح الإنسانية.. أن ننتصر فيها لقيم الحق والخير والجمال، وأن نحدّ عبرها من مشاعر الكراهية والتعصب ومزاج العنف.. أن تكون الرواية علامة نورانية ساطعة حتى وإن كانت ضئيلة شحيحة الضوء في الليل الكثيف لعالمنا.. أن تصبح شهادة على جانب من تاريخنا وجوهر روحنا وعصرنا.. وبعد الفراغ من قراءتها لن نظل أنفسنا، إذ يكون شيء ما فينا قد تغير نحو الأحسن.. وشخصياً أفكر وأسعى لأُضمن روايتي تلك العناصر التي تجعلها مقروءة لسنوات طويلة مقبلة. وقد انجح أو أخفق، لا أدري.. فنحن جميعاً سنرحل وتبقى الرواية”.

تحرير الحداثة..

في كتاب “تحرير الحداثة- الرواية المضادة في أعمال سعد محمد رحيم” للكاتب صالح الرزوق، صدر 2018 يقول الكاتب: “إن ما قدمه سعد رحيم مع سرب من أبناء جيله كان ثورة على الأشكال المرعية في الكتابة، ولكن مع الاحتفاظ بنفس المعاني الشائعة، فنبرة الهجاء والسخط والضياع تتكرر لدى الجميع وعلى عدة مستويات.. الأول وكانت تعكسه نغمة تصوفية تحضن همومها الخاصة، وتنظر إلى الإنسان الفرد على أنه بوابة لذات المجتمع. وما يعكسه الأفراد من قلق وتذمر هو ما يتفاعل في اللاوعي عند الجماعة.. والمستوى الثاني غلبت عليه الواقعية الجديدة بكل محاورها، التي تعمد لمحاكاة الطبيعة وتصورها وهي تغرق في السديم والضباب والحر، وتجهز نفسها لتحترق مع المكونات والعناصر الأخرى، ثم الواقعية الطبيعية التي تفكك الموجودات وتعيد انتاجها بمرآة الثقافة السائدة، وهي غالبا تحمل تقاليد التعبير المضاعف. فهي رمزية، ولذلك فهي رموز مكسورة ومكشوفة وليست معقدة كما هو الحال في فترة الستينات.. أما المستوى الثالث فهو الذي أعاد ترتيب العلاقات بين الشكل والمضمون، حتى أن المسافة بين الطرفين أصبحت تدل على سوء التفاهم. فالشكل تجزيئي ومنقسم على نفسه وغير متأكد من طبيعته، بينما المضمون متكتل على نفس النغمة المازوشية التي ترتاح لتعذيب الذات وتطهير النفس من الأدران والأخطاء العامة. ولذلك إن مضمون الكتابة يضحي بنفسه، من خلال الركون لأشكال لا تتساوى مع واقعها. فالواقع البسيط والمتخلف يختار أشكالا معقدة هي جزء من الواقع الصناعي الذي تفرضه علينا حضارات أخرى لها عقل منتج مختلف”.

الدولة المدنية..

في مقال ل”سعد محمد رحيم” نشر على موقع الحوار المتمدن بعنوان “ما الذي يعيق قيام الدولة المدنية في العراق؟” يقول: “طُرحت بعد انهيار حكم صدام واحتلال العراق ربيع 2003 فكرة تأسيس الدولة العراقية على أسس مدنية. وفي خطاب النخب الثقافية والسياسية، المتنورة تحديداً، صُوِّر قيام هذه الدولة كما لو أنه الحل الأنجع الوحيد الذي سيضع حداً لأزماتنا الاجتماعية والسياسية الموروثة منها والمستجدة. وهذا التصوّر إذا ما عانيناه للوهلة الأولى، بموضوعية وتجرد، يبدو وكأن لا بديل له. وخلال ثلاث عشرة سنة من تعثر آليات عمل الدولة القائمة، الفاقدة لهوية سياسية واضحة، والمنخورة بالفساد واللاكفاءة في الأداء، والمتهمة بهدر المال العام، والفشل في تحقيق الحد الأدنى من وعودها، ابتعدنا كثيراً عن ممكنات قيام هذه الدولة (وقطعاً ليس إلى حد اليأس) بعد أن استفحل الإرهاب، وجرى استثمار سياسي دنيء في سوق التخندقات الطائفية والعرقية، وباتت الحدود هشة أمام تدخلات دول الجوار، والدول التي ما وراء دول الجوار في شؤوننا الداخلية ومسائل أمننا القومي، حتى تدوّلت محنتنا بمباركة بعضنا، وعلى الرغم من بعضنا الآخر”.

ويؤكد: “لا دولة مدنية من غير سلم أهلي ـ اجتماعي، ومن غير شيوع قيم التسامح وقبول الآخر المختلف، وتحديد هوية الأفراد، بدء، بعدِّهم مواطنين متساوين أمام القانون، وهذا يعني وجود قوانين نافذة تحقق مبدأ العدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص للجميع بغض النظر عن انتماءاتهم العائلية والطبقية والجندرية والقبلية والمذهبية، ووجود سلطة منتخبة تحمي المجتمع في ضوء تلكم القوانين عبر مؤسسات مدنية حديثة، وتحتكر وسائل العنف، وتتحمل مسؤولية تنمية موارد البلاد، وضمان رفاه المجتمع وسعادته وتقدّمه.. غير أن الدولة المدنية، فضلاً عمّا ذكرنا تحتاج إلى شيء آخر في غاية الأهمية، وهو المجتمع المدني الذي يحمل قيم مدنية، ويتحلى بحس جمالي مرهف، وثقافة عصرية تُترجم في سلوك مهذب، وعلاقات سليمة وشفافة بين الأفراد والجماعات والمؤسسات القائمة، وتعامل راقِ مع البيئة، وهذا كله يُعبّر عنها مؤسسياً، وفي شكل تقاليد وأعراف وقوانين. ولا نحتاج إلى أدلة كثيرة لنقرر بأسف وأسى أن دولة بمثل هذا التوصيف، ما تزال، عراقياً، بعيدة المنال، وأن مجتمعاً بهذه الدرجة من التحضّر ليس أكثر من صورة حلمية تراود الأذهان.. أعتقد أن أولى العلل التي يمكن تأشيرها بهذا الصدد هي قصور النخب السياسية بخاصة في فهم ماهية الدولة المدنية والمجتمع المدني، وضعف النخب الثقافية والسياسية المؤمنة بهما ومحدوديتها، وهشاشتها التنظيمية المؤسسية، وعدم وضوح برنامجها المدني، ونخبوية خطابها، ولا فاعلية الاستراتيجيات الدعائية والإعلامية التي تستخدمها في الترويج لأفكارها.. من الضروري أن نحلم بدولة مدنية، غير أن هذا لا يكفي. ومن المجدي أن نرفع أصواتنا من أجلها، غير أن هذا، أيضاً، لا يكفي. ومن الواجب أن نشيع ثقافتها حيثما تمكّنا. وأن نكشف عن القوى المعيقة لها. وأن نحتج باسمها، ونديم زخم المطالبة بها، مؤمنين بأن ثمة أمل على الرغم من كل شيء”.

وفاته..

رحل منذ يومين الكاتب المتميز “سعد محمد رحيم” في إحدى مستشفيات مدينة السليمانية عن عمر 61 وكان رحيله مفاجئا لزملائه ومحبيه.

نصوص شعرية له..

خذيني

كطيفٍ بين كفيكِ

كطينِ نهرٍ أذلّه الصيفْ

خذيني

لتُعيدي خلقي

وإنْ لم يكنْ

فخذيني

بشغفٍ نديٍّ

بخَبَلٍ ساطع

إلى الهاوية

***

أنتِ اسمٌ آخر

في لائحة الشاعرات المهووسات..

في رؤيا مطر

هجستِ بألمي الفسيح..

بغربتي بعدَكِ..

بذاكرتي التي مثل طريقٍ موحل..

بوحشتي التي استباحتِ

النهارَ،

المدينة،

المنزل،

غرفتي، وروحي..

روحي؛ هذا السيل الكدر من الأسى

***

لستِ وحدكِ

في حافلة الليل..

النجمة التي ترمش

فوق الأشجار المشبّحة

تخصّني..

كذلك موسيقى المذياع

بحزنها المكتوم،

والطائرُ الضالُ

الذي ترينَ من النافذة..

هذا الحلم الراعش..

أفكارُك،

الرغبةُ العذبةُ بعناقٍ مستحيل..

الصورُ؛ هذا السيلُ الفريدُ، في رأسكِ،

من الصور

يخصّني

***

وأنت على أريكةِ عزلتك

أجيئكِ

بحنين رقيق كندى الغابة

برهافة قصيدةِ غزل..

بسطوع حلمٍ يتذرذرُ

على شرشف أبيض

كوني لي

تفاحةً تنبئ عن خمرة أبدية

لأكون الهواء السكران

يراقصُ سفح ثوبكِ وأزهاره

مصادر:

حوار مع ” سعد محمد رحيم ” على كتابات في فبراير الفائت

مع (كتابات) .. “سعد محمد رحيم” : هناك غزو بربري غير مسبوق لمنطقة الرواية !