خاص : حاورته – سماح عادل :

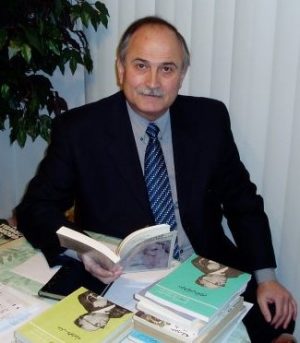

“صباح الحواصلي” قاص سوري من مواليد دمشق 1949.. حصل على ليسانس في اللغة الإنكليزية من جامعة دمشق عام 1976، وعمل في مجالي الترجمة والتدريس، كتب القصة القصيرة منذ عام 1982 في الصحف السورية والعربية، صدرت مجموعته القصصية الأولى (منمنمات على جدران دمشق القديمة) في دمشق عام 1990، وصدر له حديثاً كتاب (والله زمان يا شام).. مقيم في سياتل, أميركا, منذ عام 1992.. أجرت (كتابات) معه حواراً موسعاً حول أفكاره وإنتاجه الأدبي…

(كتابات): ما حكايتك مع الكتابة الأدبية.. ولما اقتصرت على القصة القصيرة ؟

- الحكاية طويلة.. بدأت مع حكايات جدتي وعماتي التي حفظتها الذاكرة الشامية لقرون طويلة. حكايات تقوم على الأساطير والخيال، وعالم “ألف ليلة وليلة”، والوعظ الديني. ثم انتقلت إلى المذياع وولعت بسماع تمثيليات القصاص الشعبي “حكمت محسن”، الذي ترك بصمة في ذائقتي السردية، فأصبحت بنفسي حكواتياً بامتياز، وأنا ما أزال في الثانية عشر من عمري.

وجاء يوم بدأت مكانتي كحكاء بين أترابي الصبية تنهار، فقد دخل التليفزيون بيوتنا فأثار في نفسي الفضول، وعرفت من خلال شاشته الصغيرة أنماطاً لا عهد لي بها من قبل: “أفلام كارتون، ومسلسلات وأفلام عربية”، فيها شخوص وحكايات وحوارات مهدت في وعيي طريقاً إلى القص والسرد.

ومن التليفزيون انتقلت إلى السينما، التي كانت حراماً في عرف أولياء الأمور. ولا أذكر أنني في طفولتي قد ذهبت إلى السينما، إلا مرتين مع أبي. ثم جاء وقت أصبحت فيه من رواد السينما التي كان لها فضل كبير في نقلي من المرئي إلى المكتوب، فقد أخذتني السينما إلى الروايات. فقرأت لـ”نجيب الكيلاني” و”محمد عبد الحليم عبد الله” و”عبد الحميد جودة السحار” و”أمين يوسف غراب” و”يوسف السباعي” و”إحسان عبد القدوس”.

ويمضي الزمن، واخترت الفرع الأدبي في المرحلة الثانوية، وأخذت قراءاتي منحاً جاداً. قرأت النقد الأدبي: “محمد مندور” و”لويس عوض” و”محمد غنيمي هلال” و”عبد القادر قط” (الذي نشر لي قصصاً في مجلة (إبداع) التي كان يرأس تحريرها عام 1985). وقرأت مدارس النقد الأدبي والفنون الأدبية. في تلك المرحلة الثانوية كنت قارئاً نهماً لكن تعذر عليّ أن أكتب.

وبعد حصولي على البكالوريا سافرت إلى لندن لدراسة اللغة الإنكليزية. هناك وجدت ضالتي في القصة القصيرة. بدأت أقرأ روايات بالإنكليزية، ولم أفكر بكتابة رواية لضعف تجربتي مع الكتابة، أما القصة القصيرة فقد ظهرت أمامي فناً ممكناً. وبدأ اهتمامي بالقصة القصيرة يقوى. فكتبت أول قصة باللغة العربية ونشرتها في جريدة (الثورة) السورية عام 1972 فور عودتي من لندن.

ثم التحقت بكلية الآداب، قسم اللغة الإنكليزية، في جامعة دمشق، عام 1973. وتوسعت قراءاتي في اللغة الإنكليزية، ولاسيما فن الرواية والقصة القصيرة والنقد الأدبي. وحاولت كتابة رواية عن تجربتي في لندن اسميتها (أيام بلا ضفاف)، إلا أنني لم أتممها. وبدأت رغبتي تقوى في ممارسة القصة القصيرة، فكتبت بعض القصص خلال دراستي الجامعية، وترجمت قصصاً لـ”همنغواي” و”موبسان” و”فرغينيا ولف”.

تخرجت من الجامعة والتحقت بالخدمة الإلزامية، ثم بعدها سافرت إلى الرياض. هناك فجرت الغربة الأشواق والذكريات التي وظفتها لكتابة القصة القصيرة التي نشرتها في الصحف والمجلات السعودية، وكانت متن مجموعتي القصصية الأولى (منمنمات على جدران دمشق القديمة)، التي نشرتها في دمشق عام 1991.

(كتابات): في كتابك (والله زمان يا شام) تحكي عن حياتك بلغة أقرب إلى السرد الروائي.. لما عزفت عن كتابة الرواية رغم أنها الأكثر رواجاً ؟

- أنا لم أعزف عن كتابة الرواية بل كنت دائماً متهيباً منها. إن مجرد التفكير بأنني سأبدأ بكتابة رواية على غرار الروايات العالمية، أمر يجعلني في حالة تهيب من قامة الرواية ومسؤولياتها الفنية الصارمة. وعلى الرغم من هذا التهيب، فقد حاولت كتابة رواية عام 1982 ولم أتممها. كانت على شكل رواية ذاتية أسميتها (أيام بلا ضفاف) وتتناول تجربتي في لندن، التي أتيتها طالباً سنة 1971، وكنت شاباً في الثانية والعشرين من عمري. أنجزت منها حوالي ثمانين صفحة، ثم توقفت عن الكتابة للجوئي إلى فن القصة القصيرة التي وجدت فيها ضالتي. والآن، بعدما عدت إلى الصفحات التي كتبتها، أراني مدفوعاً بشوق ورغبة جادة بأن اتمم (أيام بلا ضفاف)، لأن صوتي فيها كان حراً على نحو أدهشني، وكانت كتابتي صورة صادقة عن شبابي، الذي قصد الغرب بزورق بلا مجداف ليعيش أياماً بلا ضفاف.

الرواية فن عظيم.. شغلني خلال رحلتي مع الأدب. والروائي، كما يقول “ديفيد هربرت لورنس”، يمارس أعظم مهنة في التاريخ. وأعتقد أيضاً أن مكانة الرواية لا تزاحم مكانة القصة القصيرة والدور الذي تمارسه، بدليل أن معظم الروائيين كتبوا القصة القصيرة بالاهتمام نفسه، وبعضهم انطلقت شهرتهم من قصصهم القصيرة كـ”أنطون تشيخوف”، و”أرنست همنغواي” في مجموعته (في زمننا). لقد ظلم النقاد القصة القصيرة، ولا سيما “جورج لوكاتش” التي اعتبرها شكل من الأشكال الملحمية الثانوية. وأنا ممن يقول إن لكل من الرواية والقصة القصيرة تقنيّة ووظيفة وجمالية. فلا يمكن أن أتصور فن السرد دون إبداعات “إدغارد آلان بو”، و”موبسان”، و”تشيخوف”، و”همنغواي”، و”زكريا تامر”، و”يوسف إدريس”، و”إبراهيم أصلان”. وإن كانت دور النشر تولي عنايتها ودعايتها للرواية في أيامنا هذه، فلا عجب أن يأتي يوم ترى دور النشر أن مصلحتها في زمن الاختزال والومضة تقتضي بأن تنشر قصصاً قصيرة.

(كتابات): في كتابك (والله زمان يا شام) تحكي عن طفولتك وعن سوريا.. هل يعكس هذا شغف رغم الغربة ؟

- هو شغف عرفته من خلال سنوات اغترابي الطويلة عن الوطن (في لندن قضيت سنة، وفي الرياض عشر سنوات، وفي الولايات المتحدة ست وعشرون سنة). فأنا لي مع الشوق حكايات طويلة. ولكن ما يحيرني هو لماذا تلجأ الأشواق إلى الطفولة ومرابعها دون غيرها من مراحل العمر ؟.. أنا الآن في الثامنة والستين من عمري، لماذا ألجأ وأنا في هذا السن في غربتي إلى طفولتي دون غيرها من مراحل العمر ؟.. لماذا لا أعود إلى صباي أو كهولتي في الوطن أو خارجه مثلاً ؟.. كثيراً ما أعزف عن تعقب الأجوبة، واستسلم إلى لذة استدعاء تلك الطفولة البعيدة وحلاوة رصد تفاصيلها. إن سحر استدعاء الماضي والزمن المفقود بواسطة التركيز في الذاكرة النائية، واستعادتها بواسطة الحواس مثل الذوق والشم، عملية جمالية ليست بحاجة إلى تبرير. إنها ومضات خاطفة من الحدس تجلب لك من ماضيك البعيد عصارة الغبطة ولذة الذات الراحلة. بقي أن أقول إن محاولاتي في استدعاء الذكريات وإعادة صياغتها جمالياً بالكلمة يجب أن تكون مدعومة بفكرة أو عبرة. أي أن يكون ثمة معنى ما يهب الذكرى قيمة. فاستدعائي مثلاً لذكرى مصافحة شقيقتي لـ”جمال عبد الناصر”، وهي طفلة في العاشرة، وحرصها ألا تحرك راحة يدها لساعات طويلة خشية أن تبدد مصافحة “الزعيم”، يحمل في طياته المكانة الكبيرة التي كان يكنها الشعب السوري لـ”جمال عبد الناصر”.

(كتابات): لما يظل الكاتب المغترب مسكوناً بالوطن البعيد ؟

- لأن الجذور هناك.. النبع هناك. فالأنهار مهما سارت في أرض الله ووهبت العطاء والحياة حيثما امتدت، يبقى أن أهم ما فيها هو نبعها. فلو نضب الينبوع نضب النهر في امتداده. عندما كنت طفلاً في العاشرة من عمري، في العطلة الصيفية، ذهبتُ مع عمي لزيارة أولاده في منزله في أعلى سفح “جبل قاسيون” بدمشق. في أول يوم من زيارتي، جلست في شرفة منزله المطلة من علٍ على مدينة دمشق التي كانت أنوارها تتلألأ أمام ناظري، فوجدتني في حالة تأمل أفكر بأمي التي كانت هناك، بعيداً، في بيتنا في بسطة دمشق الممتدة أمامي، وكأنها في عالم آخر لا ينجاب، فطفرت من عينيّ الدموع، وتملكني شعورٌ مضنٍ بالغربة، ولعلها المرة الأولى التي شعرت فيها أن الإنسان مسكون بأهله وبيته. إنها الغربة إذاً التي تضنينا عندما نبتعد عن الينبوع، عن جذورنا ووطننا وأهلنا ومكان تفتح أزهار الوجود في وعينا.

(كتابات): هل تحاول حفظ معالم الوطن “سوريا” في ذاكرة القراء كنوع من مقاومة التخريب الذي يحدث على أرض الواقع ؟

- بكل تأكيد.. وأتمنى لو بمقدوري ألا أدع ذكرى جديرة بالتسجيل دون أن أرصدها وأسجلها. ذكرى فيها نبض بلدي وناسي وحياتهم اليومية وأشواقهم وآمالهم وآلامهم. أشعر بقلق شديد أن التخريب يمكن أن يطال حتى ذكرياتنا ويشوهها أو يقضي عليها، لهذا أسعى جاهداً أن أقاوم التخريب بسلاح الكلمة والذاكرة الجميلة والمحرضة للأجيال القادمة. أسجل حتى الومضات التي تبدو ضئيلة – كصوت موتور ماء في بستان، أو خوار بقرة، أو حدوات حصان في حي قديم – والتي يمكن أن تُرصد على نحو جمالي وتهب معاني خفية.

(كتابات): في رأيك هل القصة القصيرة فقدت قراءها لصالح الرواية أم لا ؟

- أضم صوتي إلى صوت أستاذنا “زكريا تامر”، بأن القصة القصيرة جنس أدبي مظلوم، وأنها لا تحظى حالياً بما يليق بها من مكانة. وأضيف قائلاً إن القصة القصيرة فنٌ أكثر ملائمة لزماننا من فن الرواية، فنحن نعيش عصر الاختزال والسرعة، وبحاجة إلى القصة التي تقدم لنا الفكرة بإيجاز يليق بسرعة الزمن وتراكم همومه.

ولو أن دور النشر والمؤسسات الثقافية تولي عنايتها بالقصة القصيرة، كما تفعل مع الرواية، في محاولة منها أن تفك قيود الظلم الذي لحق بالقصة القصيرة، لوجدت أن هذا الفن الجميل قادر على الانتشار والتأثير. مثلاً الانتشار الذي حققته كاتبة القصة القصيرة الكندية (أليس مونرو) عندما فازت بجائزة نوبل عام 2013. انتشار مذهل يؤكد قدرة القصة القصيرة على دخول السباق مع الرواية !.. لا أعتقد أن فناً فيه “موبسان” و”تشخوف” “ووليم سارويان” و”همنغواي” و”يوسف إدريس” و”زكريا تامر”، و”سعيد الكفراوي”، و”إبراهيم أصلان” وغيرهم كثير غير قادر على الانتشار. المشكلة ليست مشكلة القصة القصيرة كفن، المشكلة مشكلة مؤسسات ودور نشر تجيد صناعة الرواج، ولا تريد أن تقامر مع القصة القصيرة.

(كتابات): ما رأيك في حال الثقافة في سوريا والعالم العربي ؟

- الثقافة في سورية أصيلة ورصينة على الرغم من أسوار الإعلام الحكومي والرقابة. لقد استطاع الأدب السوري أن يفرز عمالقة من أمثال “نزار قباني” و”عبد السلام العجيلي” و”زكريا تامر” و”سعيد حورانية” و”حنا مينة” وغيرهم، على الرغم من قيود الرقابة، وقلة الدوريات الثقافية التي اقتصرت على صحف رسمية (البعث والثورة وتشرين)، ومجلات ثقافية وأدبية (المعرفة والموقف الأدبي والأسبوع الأدبي)، وكان يتحكم بإدارتها موالون للحزب الحاكم والسلطة الحاكمة.

(كتابات): في رأيك هل الأدب العربي محتفى به في دول الغرب وأميركا ؟

- الاحتفاء موجود ولكن في نطاق ضئيل وضيق ولاسيما في الأوساط الليبرالية واليسارية. أما الاحتفاء بالمعنى الشامل فهو مع الأسف غائب تماماً، وينضوي تحت مفهوم: (قيّم لكنه مغيّب)، لأن صناعة الشهرة في أميركا من صنع الإعلام الذي يبيض وجه من يشاء ويلطخ وجه من يشاء. لقد قضيت في الولايات المتحدة الأميركية أكثر من ربع قرن، وكنت دائماً أطرح على معارفي وزملائي الأميركان أسئلة تتعلق بالآداب والثقافة، وكم كانت تذهلني أجوبتهم. بعضهم لا يعرف حتى أشهر كتّابهم مثل “إرنست همنغواي” و”وليم فوكنر” !.. فهيهات لهم أن يعرفوا أدباءنا. كان يبهجني أن ألقى من قرأ كتاب (النبي) لجبران خليل جبران، وكنت ابتهج وأنا أحدثه عن جبران وأنه من لبنان. وكم كنت أشعر بغبطة عندما ألتقي بمثقف أميركي يذكر اسم “نجيب محفوظ” كحائز على جائزة نوبل للآداب سنة 1988، وآخر يمتدح رواية الطيب صالح (موسم الهجرة إلى الشمال). كنت أذكر أمامهم أسماء كبيرة في الأدب العربي الحديث والمعاصر من مثل “طه حسين” و”توفيق الحكيم”، “يوسف إدريس”، “نزار قباني”، و”محمود درويش”، “عبد الرحمن منيف”، و”جمال الغيطاني”، وجميعهم ترجمت أعمالهم إلى الإنكليزية، لكن أحداً لم يسمع بهم !.. وأنا أرى أن الاحتفاء الحقيقي بأدبنا سيكون أمراً واقعاً عندما: أولاً، تهتم المؤسسات العربية المعنية بالثقافة بنشر الإبداع العربي على نحو لائق ومدروس، وثانياً، عندما تهتم المؤسسات الإعلامية والثقافية الأميركية بثقافتنا العربية، وترفع عنها محاولات التهميش المغرضة، فثمانون بالمئة من الشهرة تصنعها تلك المؤسسات. يبقى أن على المبدع – على الرغم من كل هذه العقبات – أن يسعى جاهداً في تقديم الأفضل للوصول إلى العالمية. تعجبني إجابة القاص “زكريا تامر”، في لقاء قديم معه عام 1979 عندما سئل: “كيف تريد أن تكون قصتك القادمة ؟”، أجاب: “أن تكون قصة ترغم الأجانب على الاعتراف بأن ثمة وجوداً حقيقياً لقصة عربية لها شخصيتها الخاصة فكراً وفناً”.

(“كتابات): رغم تداخل أصولك بين السورية والألمانية وقضائك سنوات طويلة في الخارج إلا أنك تعتز بعروبتك وبلغتك العربية.. لما ؟

- أنا عربي سوري أولاً وأخيراً.. أعتز بعروبتي لأنها جذوري، ولغتي لأنها أبجدية تكويني، وتراثي لأنه الحاصل الموضوعي لعطاء أمتي الجمعي. وكون أمي ألمانية لا تأثير له على عروبتي ولغتي العربية، فأنا لا أتكلم الألمانية، لم أزر ألمانيا في حياتي إلا مرة واحدة، وليس لي فيها أقارب، ولم تحرص أمي نفسها أن تعلمني لغتها، لأنها كانت تدرك أن لغتين في وعي طفل كفيلتين بأن تقسمانه إلى انتماءين، وأمي – بعدما رأت بعينيها انهيار الغرب بشكل وحشي ومجنون – كانت على قناعة بأن الشرق الذي عرفته بسلامه وأخلاقه وسحره قادر على حمل أمانة الانتماء. رحم الله والدتي التي رحلت قبل أن تشهد ما حلّ بوطننا من خراب. لكنني واثق لو أنها بقيت على قيد الحياة لما غيّرت من رأيها، ولأشارت بإصبعها إلى الطغيان وغياب الديمقراطية وتدخل الإرادات الخبيثة في تخريب هذا البلد الآمن.

(كتابات): في رأيك هل الكاتب العربي مظلوم مقارنة بالكاتب في الغرب الذي يجد الدعم من قبل مؤسسات محترفة ؟

- مظلوم بكل تأكيد.. بل مقهور ومنهوب أيضاً. كاتب بمكانة “نجيب محفوظ” يصرح بأنه لم يصله إلا القليل من محصول كتاباته، وآخر أميركي دون مستوى “نجيب محفوظ” يعيش حياة كلها رخاء ورغد. أليس هذا ظلماً ؟.. الكاتب الأميركي الجيد يعيش من إيراد كتاباته، في حين أن الكاتب العربي الجيد يستدين ثمن الورق والحبر وعلبة سجائره وقهوته. أليس هذا مؤلماً ؟

(كتابات): هل تتوقع أن تخرج سوريا من مأزقها قريباً ويعم فيها السلام ؟

- بكل تأكيد، فمهما كان الأمل بعيداً فيجب أن يكون أقرب من اليأس.

ولكن ليس قريباً !.. فقد طال زمن الطغيان فوق صدورنا، ذلك الطغيان الذي أتينا به بأنفسنا، في غفلة منا أو دراية، حتى تمكن منا وأصبح من الصعب أن نغالبه. لقد قصرنا كثيراً بحق هذا الوطن الجميل والرائع والنفيس، وعودته إلى السلام والديمقراطية، التي أملناها طويلاً بحاجة إلى عمل شاق، وجهد، وصدق، وعملية تنظيف شاملة من رواسب التخلف والخوف والإذعان. خروج سوريا من مأزقها أمل يبدأ بالديمقراطية النظيفة. والديمقراطية كاللغة بحاجة إلى وقت لتعلمها وممارستها.